RIASSUNTO

Introduzione Molti pazienti, ricoverati in terapia intensiva, sviluppano disturbi psicologici dopo la dimissione. Secondo quanto emerso da una revisione Cochrane del 2014, l’uso di un diario, compilato dal personale sanitario o dai familiari e visionato dal paziente dopo la dimissione, potrebbe ridurre l’insorgenza di questi disturbi. Tale ipotesi, giunta a conclusioni non definitive, si basa su pochi studi di piccole dimensioni; si è deciso quindi di condurre una nuova revisione sistematica prendendo in esame gli studi pubblicati dopo il 2014.

Materiali e metodi La revisione è stata condotta sulla base delle raccomandazioni del Joanna Briggs Institute, consultando le banche dati PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, PILOTS, ILISI e selezionando studi sperimentali o quasi sperimentali condotti tra il 2014 e il 2016.

Risultati Oltre agli studi identificati nella revisione Cochrane, è stato possibile includere solo un altro studio coerente con i metodi indicati. Il numero limitato degli studi e la loro eterogeneità non ha permesso di effettuare una metanalisi. Tuttavia, i dati disponibili mostrano una minore insorgenza di disturbi psicologici nei pazienti che hanno fatto uso del diario.

Discussione L’utilizzo del diario in terapia intensiva è una pratica diffusa che potrebbe migliorare la qualità di vita del paziente dopo la dimissione.

Conclusioni Sono necessari ulteriori studi randomizzati di ampie dimensioni per poter confermare l’efficacia di tale pratica.

Parole chiave: terapia intensiva, diario, pazienti adulti, disturbi psicologici, disturbo post traumatico da stress, sindrome da cure post intensive

The effectiveness of the “patient diary” in reducing psychological disorders related to intensive care unit admission. A systematic literature review

ABSTRACT

Introduction Patients who have been critically ill experience significant physical and psychological disorders after discharge. Reduction of their incidence seemed to be driven by the adoption of a diary compiled by family members or healthcare workers during patient’s intensive care unit stay, to be consulted by the patient himself/herself after discharge. However, a Cochrane systematic review conducted in 2014 was inconclusive. The availability of additional studies carried on after 2014 allowed the present systematic review to further evaluate the patient diary effectiveness in reducing and preventing post intensive care syndrome.

Materials and Methods Present review comply with the recommendations of Joanna Briggs Institute. Articles published from January 2014 to April 2016 were searched on: Medline, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, PILOTS, ILISI. Experimental and quasi-experimental studies were selected.

Results Only a single article complying with defined methods was found, in addition to those already included in Cochrane review. Thus, the limited number of studies and their heterogeneity did not allowed a metanalysis. Nevertheless all studies showed a reduced risk of developing psychological disorders for patients who consulted the diary after discharge from intensive care unit.

Discussion The use of a patient diary could have a positive effect on the psichological wellbeing of patients following discharge from intensive care unit.

Conclusions The authors recommend further experimental randomised studies with larger samples to provide reliable evidence supporting the adoption of a patient diary.

Keywords: ICU, diary, adult patient, psychological disorders, PTSD, post intensive care syndrome

![]()

INTRODUZIONE

Numerosi studi hanno dimostrato che i pazienti dimessi dalla terapia intensiva (TI) possono andare incontro a problemi psicologici, quali ansia, depressione, e possono soffrire di un disturbo post traumatico da stress (PTSD), che si presenta con amnesie, alterazione della memoria, incubi e deficit cognitivi. Tali sintomi possono avere ripercussioni nella vita sociale del paziente (Fukuda et al., 2015). La probabilità che i pazienti dimessi dalla terapia intensiva possano soffrire di PTSD varia dal 21 al 35%, valore 10 volte superiore rispetto alla popolazione generale (Fukuda et al., 2015) con conseguenze sulla prognosi a lungo termine (Samuelson et al., 2007) e sulla possibilità di tornare a una vita lavorativa regolare (Ringdal et al., 2010). Le manifestazioni che si verificano dopo il ricovero in terapia intensiva sono talmente gravi che la Society of Critical Care Medicine ha coniato un nuovo termine per descriverle: sindrome da cure intensive (Post Intensive Care Syndrome PICS; Harvey MA, 2012; Hoffman et al., 2015; Jackson et al., 2015; Harvey et al., 2016). Gli eventi traumatici che scatenano questa sindrome sono il ricovero in TI, la sedazione, il dolore e la gravità della patologia che ha determinato il ricovero.

Uno degli interventi proposti per consentire ai pazienti di ricostruire ed elaborare il vissuto del ricovero nel periodo successivo alla dimissione dalla terapia intensiva, e quindi prevenire i disturbi psicologici, è la compilazione di un diario (ICU diary). Si tratta di un diario, redatto dal personale sanitario e dai membri della famiglia, in cui vengono riportati in forma narrativa gli avvenimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato la vita del paziente durante il ricovero in terapia intensiva. Tali avvenimenti vengono annotati cronologicamente con un linguaggio semplice, informale (Nydahl et al., 2010) e con l’eventuale integrazione di fotografie. In questo modo il paziente, che ha subìto esperienze traumatiche a causa dei processi clinico-assistenziali (trattamenti invasivi, stati dolorosi, procedure diagnostico-terapeutiche) e delle caratteristiche strutturali e ambientali (rumori, luci, spazi chiusi) proprie dei reparti di area critica, può essere aiutato a ricordare e a ricostruire una parte della sua esperienza che altrimenti sarebbe perduta o ricordata in maniera confusa o distorta. La compilazione del diario non richiede molto tempo da parte del personale infermieristico: alcuni studi hanno dimostrato che sono sufficienti circa 5 minuti per turno (Nydahl et al., 2014) e che tale pratica a basso costo migliora la qualità di vita dopo l’esperienza traumatica della terapia intensiva (Combe, 2005; Egerod et al., 2007) oltre a consentire al paziente di concretizzare l’esperienza nella realtà e mantenere un legame con i propri cari durante il tempo perduto (Ewens et al., 2014).

L’uso del diario in TI è stato introdotto negli anni ’80 in Danimarca e nei paesi scandinavi per iniziativa di alcuni infermieri che sulla base della loro esperienza e sensibilità hanno ritenuto che tale pratica potesse essere di aiuto ai pazienti nel periodo post dimissione. Negli anni ’90 l’utilizzo si è diffuso nel Regno Unito, in Svizzera, in Portogallo, in Germania e in Italia (Greco et al., 2009). Solo a partire dagli anni 2000 sono stati condotti studi sia quantitativi sia qualitativi per verificare la ricaduta dell’uso del diario sul benessere psicologico dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e dei loro familiari e, recentemente, uno studio quali-quantitativo condotto su un piccolo campione di pazienti e familiari ha dimostrato che, oltre al diario, sono necessari interventi ulteriori per aiutare la ripresa psicologica (Aitken et al., 2017).

Nel 2012 è stato fondato da alcuni infermieri un network che mette a disposizione varie risorse per gli operatori sanitari interessati all’utilizzo del diario in terapia intensiva (www.icudiary.org).

Una revisione sistematica della letteratura, condotta nel 2014 dalla Cochrane collaboration (Ullman et al., 2014) per valutare l’efficacia del diario nel ridurre i disturbi psicologici dopo la degenza in terapia intensiva, non è arrivata a nessuna conclusione definitiva a causa del numero ridotto di studi sperimentali disponibili. Dopo tale revisione sono stati pubblicati altri studi che potrebbero fornire maggiore chiarezza sull’efficacia di tale pratica. E´ stato quindi deciso di effettuare una revisione della letteratura per aggiornare la precedente revisione Cochrane.

Obiettivo

Scopo di questa revisione sistematica è: identificare, valutare e sintetizzare la letteratura relativa all’efficacia dell’utilizzo del diario nei pazienti ricoverati in TI così da ridurre il rischio di disturbi psicologici, quali PTSD, ansia e depressione, dopo la dimissione.

MATERIALI E METODI

La revisione sistematica della letteratura è stata effettuata seguendo le raccomandazioni del Joanna Briggs Istitute (JBI, 2014) per la produzione di revisioni sistematiche della letteratura, utilizzando il software Meta Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument (MAStARI), ideato dal JBI.

Strategia di Ricerca

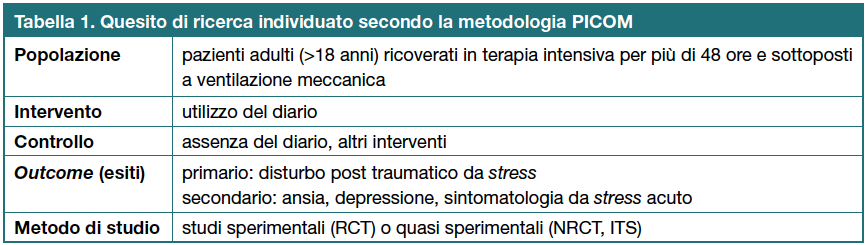

Il quesito di ricerca, descritto secondo la metodologia PICOM, è riportato nella tabella 1.

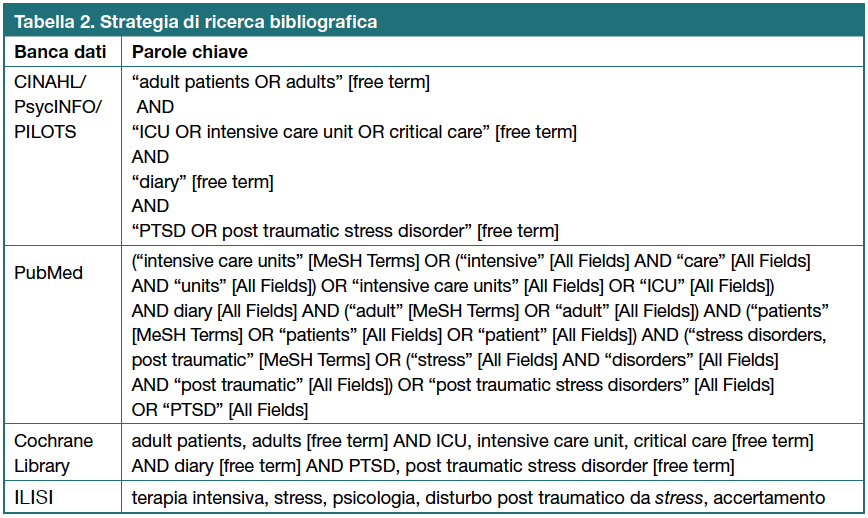

La ricerca sulle banche dati si è svolta in 3 fasi, secondo quanto indicato dal JBI. E’ stata effettuata una prima ricerca sulla banca dati PubMed utilizzando come parole chiave “diary”, “patient”, “ICU”. Le parole contenute nel titolo e nell’abstract degli articoli individuati sono stati analizzate per identificare i termini più usati per descrivere l’argomento della revisione. E’ stata effettuata quindi una nuova ricerca sulle seguenti banche dati: PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, PILOTS, e ILISI (tabella 2).

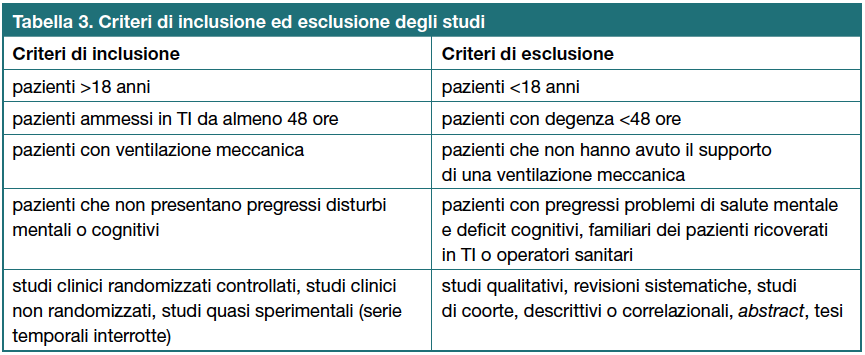

La ricerca è stata limitata ad articoli in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, spagnola e portoghese, pubblicati dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2016. Tale intervallo temporale è stato scelto in modo da reperire gli articoli pubblicati dopo la revisione Cochrane. La terza fase ha previsto la lettura della bibliografia presente sugli articoli selezionati per identificare ulteriori articoli utili. Due autori in modo indipendente hanno letto titolo e abstract degli articoli individuati, selezionando quelli che corrispondevano ai criteri di inclusione, elencati nella tabella 3.

Gli articoli selezionati sono stati reperiti in full text e inclusi solo se rispondevano ai criteri di inclusione. In caso di dubbio è stata richiesta la valutazione di un terzo autore.

Valutazione critica degli studi

La valutazione della qualità metodologica degli studi inclusi nella revisione è stata effettuata da due valutatori indipendenti mediante lo strumento di valutazione critica degli studi sperimentali o quasi sperimentali (Critical Appraisal Checklist-CAT) del MAStARI (JBI, 2014). Esso si basa su 10 criteri che comprendono:

- modalità di randomizzazione;

- cecità dei partecipanti;

- cecità dei ricercatori;

- cecità dei valutatori;

- confrontabilità del gruppo sperimentale e di quello di controllo a inizio studio;

- omogeneità del trattamento;

- misurazione omogenea degli esiti (outcome) nel gruppo sperimentale e di controllo;

- affidabilità degli strumenti di misurazione degli esiti;

- appropriatezza dell’analisi statistica;

- inclusione nell’analisi dei risultati dei soggetti ritirati.

Si è deciso di includere nella revisione solo gli studi che ottenevano un punteggio di almeno 6 per la loro qualità metodologica.

Estrazione e analisi dei dati

Gli autori hanno estratto dagli articoli le seguenti informazioni, riportandole su una tabella costruita a questo scopo: autore/i, disegno, popolazione in studio e campione, esiti valutati, follow up, intervento, confronto, e risultati. Si è stabilito di effettuare, in presenza di due o più studi che analizzavano lo stesso esito, una metanalisi, ricorrendo, in caso di eterogeneità degli studi, agli appositi test statistici.

RISULTATI

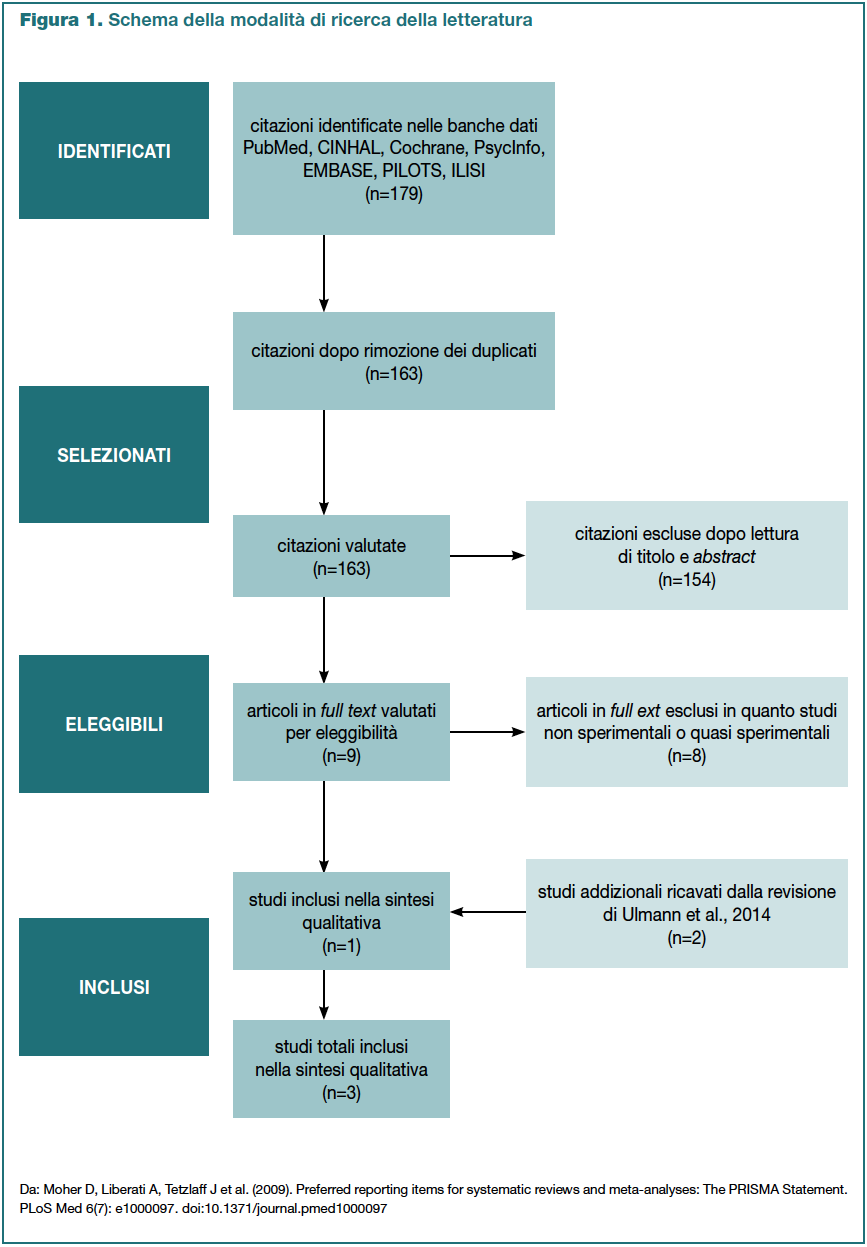

A seguito della consultazione delle banche dati sono stati selezionati 179 articoli. Dopo l’eliminazione di 16 duplicati, i titoli e gli abstract dei restanti 163 articoli sono stati valutati sulla base dei criteri di inclusione ed esclusione, portando all’esclusione di ulteriori 154 studi in quanto non pertinenti alla revisione o alle revisioni sistematiche della letteratura. Sono stati valutati i full text dei rimanenti 9 articoli e sono stati esclusi 8 articoli in quanto studi non sperimentali o quasi sperimentali (Figura 1).

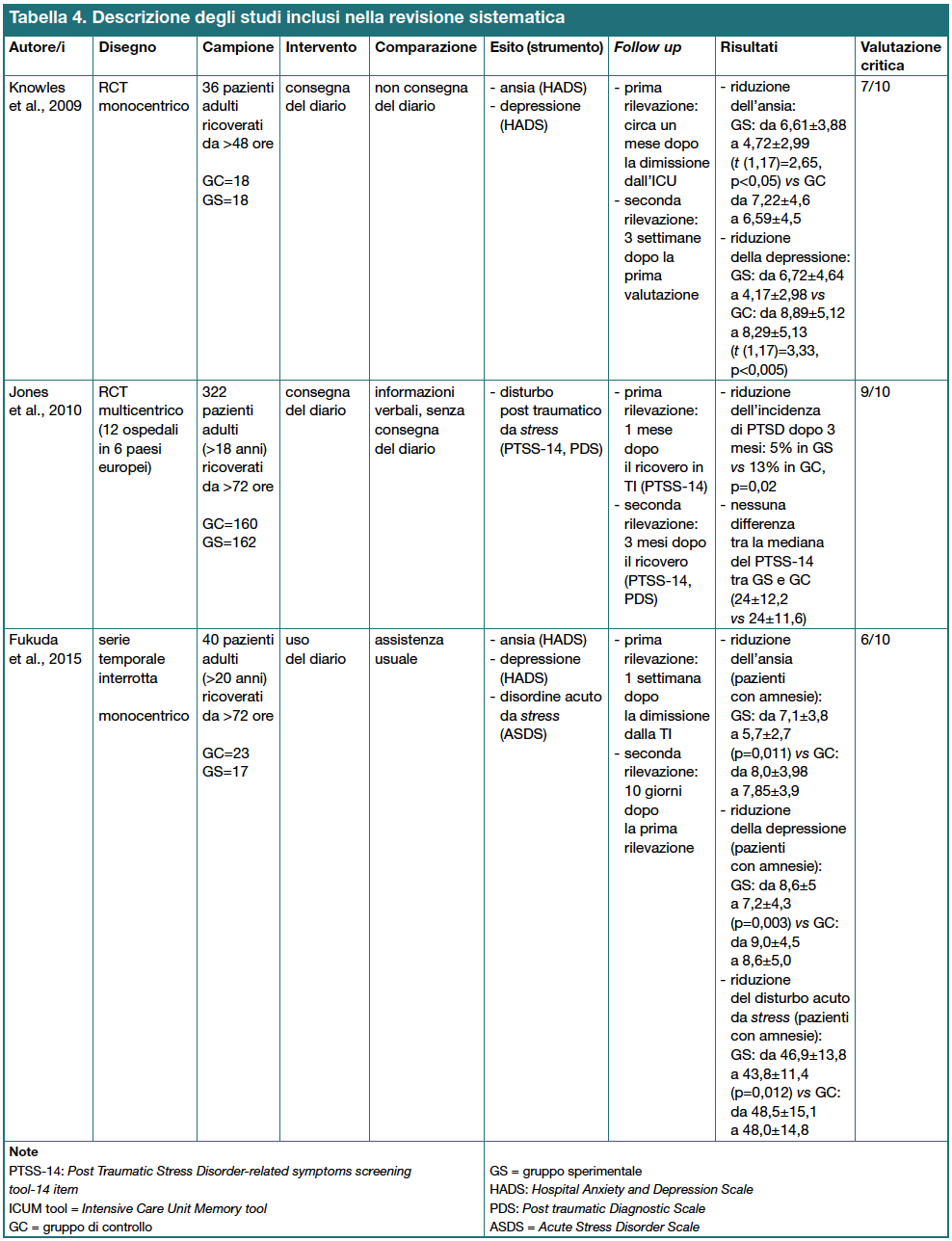

Sono stati analizzati i 3 studi clinici inclusi nella revisione sistematica Cochrane del 2014, dai quali è stato escluso uno studio poiché considerava gli effetti dell’uso del diario sui familiari. Pertanto sono stati selezionati e inclusi nella revisione 3 articoli, tutti con punteggio superiore a 6 sulla base della Critical Appraisal Checklist del MAStARI (Tabella 4).

Descrizione dei disegni di studio

I 3 studi inclusi nella revisione sono stati pubblicati tra il 2009 e il 2015. L’unico studio eleggibile condotto dopo la pubblicazione della revisione Cochrane era uno studio quasi sperimentale, serie temporale interrotta, (Fukuda et al., 2015) in cui gli esiti sono stati valutati su un primo campione prima dell’introduzione del diario del paziente (gruppo di controllo) e successivamente su un secondo campione dopo l’introduzione del diario (gruppo sperimentale). Gli altri 2 studi erano di tipo sperimentale (controllato e randomizzato), di cui uno di tipo multicentrico, condotto in 6 paesi europei (Jones et al., 2010). Il totale della popolazione studiata è stato di 197 pazienti per il gruppo d’intervento e di 201 pazienti per il gruppo di controllo (Tabella 4).

Descrizione intervento e comparazione

In due studi il diario veniva utilizzato abitualmente in terapia intensiva (Jones et al., 2010; Knowles et al., 2009). Il diario era aggiornato quotidianamente con linguaggio semplice dal personale sanitario o dai familiari e riportava le condizioni del paziente, gli eventi in reparto, i dettagli di ogni trattamento, le procedure, i nomi dei visitatori, e poteva essere integrato da fotografie (Jones et al., 2010). Il diario veniva consegnato ai pazienti del gruppo sperimentale dopo la dimissione durante una visita prestabilita fornendo le adeguate spiegazioni. Il gruppo di controllo non riceveva il diario per tutto il tempo del follow up. Solo successivamente il diario veniva consegnato anche ai pazienti del gruppo di controllo.

Descrizione degli esiti

Gli studi selezionati hanno valutato come esiti: il disturbo post traumatico da stress, il disturbo acuto da stress, l’ansia, la depressione, l’alterazione della memoria.

In particolare, Knowles et al. (2009) hanno valutato l’ansia e la depressione dopo un mese e dopo 3 settimane dalla dimissione dalla terapia intensiva utilizzando l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Jones et al. (2010) hanno valutato il PTSD nei pazienti con alterazione della memoria usando due strumenti: il Post Traumatic Stress-14 scale (PTS) e il Post Traumatic Diagnostic Scale (PTDS), dopo 1 e 3 mesi dalla dimissione dalla terapia intensiva. Fukuda et al. (2015) hanno valutato l’ansia e la depressione con l’HADS e il disturbo acuto da stress con l’Acute Stress Disorder Scale (ASDS) dopo una settimana e 10 giorni dalla dimissione dalla terapia intensiva, nei pazienti con o senza disturbi amnesici.

A causa del numero esiguo di studi e della disomogeneità del disegno, quanto a tipologia degli esiti e momento di valutazione degli stessi, si è potuto effettuare solo una sintesi narrativa dei risultati e non una metanalisi.

Dai risultati dei 3 studi inclusi nella revisione, si può ricavare che l’uso del diario aiuta il paziente a comprendere il suo vissuto in terapia intensiva con un impatto positivo sulla depressione, sull’ansia e sulla sindrome da stress post ICU. Nello studio di Jones et al. (2010) l’utilizzo del diario ha ridotto l’incidenza del PTSD a 3 mesi dalla dimissione (5% vs 13%, p=0,02) con una riduzione significativa della sintomatologia dello stress post dimissione. Lo studio di Fukuda et al. (2015), nel confrontare i soggetti con alterazione della memoria, riporta una riduzione significativa dell’ansia (7,1±3,8 vs 5,7±2,7, p=0,011), della depressione (8,6±5,0 vs 7,2±4,3, p=0,003) e dei disturbi acuti da stress (46,9±13,8 vs 43,8±11,4, p=0,012).

Nello studio di Knowles et al. (2009) il gruppo sperimentale ha presentato una riduzione statisticamente significativa dell’ansia (t (1,17)=2,65, p<0,05) e della depressione (t (1,17)=3,33, p<0,005), misurate a distanza di un mese dalla dimissione dalla TI e dopo 3 settimane.

DISCUSSIONE

Attualmente, la sindrome che si manifesta nei pazienti dimessi da un ambiente di cure ad alta complessità viene inquadrata come una disfunzione della salute fisica e/o cognitiva che causa sofferenza psicologica e ripercussioni nella vita sociale del paziente persistendo anche per molti anni (Samuelson, 2007; Ringdal, 2010; Harvey, 2012; Hoffman, 2015; Jackson, 2015; Fukuda et al., 2015; Harvey, 2016). L’uso del diario sembra permettere al paziente di ricomporre quel tassello della propria vita che andrebbe altrimenti perduto (Ewens, 2014) o ricordato in modo distorto. Questo intervento sarebbe in grado di prevenire ansia, depressione, disturbi del sonno, problemi di elaborazione mentale e mobilità limitata e, in aggiunta, comporterebbe un basso costo sanitario (Combe, 2005; Egerod et al., 2007; Knowles, 2009; Jones, 2010; Nydahl et al., 2014; Fukuda, 2015).

Questa revisione ha identificato 3 studi, sperimentali o quasi sperimentali (Knowles et al., 2009; Jones, 2010; Fukuda et al., 2015) che valutavano l’efficacia dell’uso del diario nella riduzione dei disturbi psicologici nei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Nonostante i molti articoli pubblicati dal 2014 a oggi, è stato individuato solo un nuovo studio clinico quasi sperimentale, pubblicato dopo la revisione della Cochrane Collaboration, che possedeva i criteri di inclusione previsti nella presente revisione (Fukuda et al., 2015). Per la ricerca bibliografica è stato utilizzato il termine diary che gli autori ritengono adeguato per la selezione degli articoli pertinenti in quanto è il più utilizzato per indicare il tipo di intervento oggetto della revisione.

I 3 studi hanno considerato l’impatto del diario su differenti disturbi psicologici, quali ansia, depressione, disturbo acuto da stress e disturbo post traumatico da stress.

A causa del numero limitato degli studi e dell’eterogeneità degli esiti valutati non è stato possibile combinare i risultati in una metanalisi. Due studi presentavano, tra l’altro, un campione piuttosto limitato (<40 pazienti) rendendo difficile la generalizzazione dei risultati. Pur tenendo conto dei limiti metodologici, tutti gli studi hanno indicato un effetto positivo dell’intervento, dimostrando una riduzione della comparsa dei disturbi psicologici a breve (dopo 10 giorni) o a medio termine (3 mesi).

Studi recenti consigliano di utilizzare, oltre al diario, altri interventi per facilitare la ripresa fisica e psicologica del paziente ricoverato in area critica come la precoce sospensione della sedazione, l’estubazione, la valutazione attiva del delirio, oltre a interventi mirati per favorire l’equilibrio sonno-veglia e l’attività per accelerare il recupero della forza muscolare (Hoffman, 2015; Aitken, 2017). Rivestono inoltre un ruolo strategico nella prevenzione della sindrome da cure post intensive la cultura del rischio, l’implementazione della formazione del personale di assistenza e l’educazione specifica ai pazienti e ai caregiver sui sintomi/segni cognitivi e fisici che possono segnalare la PICS (Hoffman, 2015).

Si ritiene necessario condurre ulteriori studi randomizzati con adeguato disegno e numerosità campionaria per confermare le indicazioni emerse dai dati al momento disponibili.

CONCLUSIONI

La trascrizione del vissuto del paziente sul diario potrebbe avere risvolti rilevanti per il miglioramento della qualità di vita dei soggetti ricoverati in TI, che in genere, dopo il trasferimento e la dimissione dal reparto di area critica, vanno incontro a ansia, depressione, alterazione della memoria e incubi. Attualmente l’uso del diario è diffuso nelle terapie intensive di molti paesi europei poiché non incide sui tempi assistenziali ed è una attività a basso costo che non comporta effetti negativi sul paziente. Seppure la letteratura non abbia ancora fornito prove conclusive, l’introduzione del diario narrativo in terapia intensiva può favorire la prevenzione della sofferenza psicologica di pazienti e familiari.

Conflitti di interesse: gli autori dichiarano di non aver pubblicato l’articolo in precedenza presso altre riviste.

Dichiarano inoltre di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse e di non aver ricevuto finanziamenti da società commerciali o da enti pubblici.