INTRODUZIONE

La letteratura internazionale riporta numerose definizioni più o meno dettagliate del termine contenzione fisica; a titolo di esempio è bene ricordare la definizione data dal Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS): “qualsiasi metodo manuale, fisico, o mediante l’utilizzo di un dispositivo meccanico o di un presidio, che immobilizza o riduce la possibilità di un assistito di muovere liberamente le braccia, le gambe, il corpo o la testa; oppure una sostanza o un farmaco quando è utilizzato con il fine di limitare il controllo del comportamento dell’assistito o quando la restrizione della libertà di movimento non permette l’attuazione dello standard di trattamento o di dosaggio per l’assistito”. Sempre il CMS ricorda anche che “la contenzione non include alcuni dispositivi, quali i presidi ortopedici, le medicazioni o i bendaggi, gli elmetti protettivi o altri metodi che comportino il trattenimento fisico dell’assistito al solo scopo di condurre esami routinari fisici o di laboratorio, o per proteggere l’assistito da cadute dal letto, o per permettergli la partecipazione ad attività senza il rischio di ferirsi” (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

I mezzi di contenzione fisica possono essere applicati al letto (es. fasce di sicurezza o spondine), alla sedia/carrozzina (es. corpetto o corsetto con bretelle, tavolino per carrozzina, cinghia pettorale, imbracature inguinali), a segmenti corporei (es. polsiere o cavigliere in schiuma di poliuretano con regolazione a velcro) o al fine di mantenere una postura obbligata (es. cuscini anatomici) (Mancino et al., 2022). La decisione di includere le spondine nei mezzi di contenzione si basa su vari aspetti, tra i quali le modalità di impiego e l’impatto che avrebbero avuto sulla mobilità della persona. In particolare, secondo lo studio di Healey F. le spondine non vengono considerate contenzioni nel caso in cui queste vengano applicate a sicurezza del paziente esclusivamente al fine di ridurre il rischio di scivolamento e caduta accidentale, senza circondare completamente il letto, garantendo quindi la libertà della persona. Al contrario sono da considerarsi mezzo di contenzione fisica nel caso in cui le spondine siano utilizzate al fine di impedire i movimenti e la volontà della persona (Healey, 2007). Oltre a non essere considerate terapeutiche le contenzioni fisiche possono anche portare a conseguenze negative per la salute della persona, causando effetti indesiderati sia psicologici che fisici che possono portare fino alla morte della persona (Mancino et al., 2022). Nonostante questo, la contenzione fisica è una forma di restrizione della libertà personale che ancora oggi è molto praticata, ma non è possibile fornire dati epidemiologici certi a causa di fonti poco attendibili e dati sottostimati (Pivodic et al., 2020).

La stima della prevalenza varia a seconda dell’ambito di applicazione, ospedale o RSA, dal 6% all’85% dei pazienti (Ambrosi et al., 2021).

Se in passato l’ambito di applicazione delle contenzioni era principalmente, se non esclusivamente, quello psichiatrico, al giorno d’oggi troviamo applicate le contenzioni anche all’interno di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle unità operative ospedaliere per acuti quali medicina, chirurgia, terapia intensiva e Pronto Soccorso (Cortigiano, 2014).

Nel corso degli anni si è cercato di creare linee guida e indicazioni specifiche a livello locale per permettere di ridurre l’uso della contenzione e migliorarne la gestione da parte degli operatori sanitari. Infatti, la conoscenza da parte dell’infermiere del corretto uso della contenzione fisica influenza in senso positivo l’efficacia delle cure. Nonostante questo, la preparazione degli infermieri a riguardo spesso non è risultata sufficiente (Gaeta et al., 2019). Di particolare rilevanza è stata l’esperienza fornita dal presidio ospedaliero cremonese che nel 2001 stilò delle linee guida sull’utilizzo della contenzione. Da questo protocollo emerse che la durata della contenzione dovrebbe essere inferiore alle 12 ore consecutive e che si dovrebbero rimuovere le contenzioni almeno ogni due ore per non meno di dieci minuti, ad esclusione delle ore notturne, per permettere al paziente di muoversi. Inoltre, emerse la necessità di valutare almeno ogni 3-4 ore l’insorgenza di effetti collaterali e di perseguire sempre ed in ogni caso il confort e la sicurezza della persona assistita (Poli and Rossetti, 2001).

Altre raccomandazioni sul superamento della contenzione sono state fornite dalla delibera regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1904 del 14 ottobre 2016 che forniva raccomandazioni e indicava comportamenti da adottare in situazioni specifiche che si sarebbero potute presentare. In particolare, venne indicato di fornire compagnia continuativa, rivalutare frequentemente l’effettiva necessità di trattamenti che potrebbero indurre agitazione, rimuovendoli tempestivamente quando non più necessari. Inoltre, venne raccomandato di agire sull’ambiente aumentando l’illuminazione soffusa e non diretta, creando un ambiente tranquillo, rendendo accessibile il campanello o altri oggetti necessari, utilizzando letti più possibile bassi, prevedendo percorsi circolari e accessi mimetizzati/facilitati e fornire diversivi e attività occupazionali e/o di gruppo (Delibera regionale n. 1904, 2016).

A livello nazionale nel 2011 il Ministero della Salute condivise le “raccomandazioni per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” nelle quali venne ricordata l’inefficacia dell’utilizzo delle contenzioni fisiche al fine di prevenire le cadute nei pazienti. Vennero fornite direttive al fine di limitare la contenzione che prevedevano l’applicazione di ogni possibile strategia assistenziale alternativa, quali interventi relazionali, interventi sull’ambiente ed il coinvolgimento del paziente stesso e del suo nucleo familiare, favorendone la presenza continua e la collaborazione. Inoltre, si sottolineò l’importanza di garantire l’osservazione diretta e una durata limitata al tempo minimo indispensabile (Ministero della Salute, 2011).

In ambito legislativo pochi sono i riferimenti normativi ai quali si può attingere per l’utilizzo della contenzione fisica in Italia. In primo luogo, si può far riferimento direttamente alla Costituzione Italiana, in particolare all’articolo 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (Costituzione della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n.298, 1947). Dal 1978, con l’entrata in vigore della legge n.180, conosciuta come “Legge Basaglia”, si abolì l’unico riferimento normativo specifico sull’uso delle contenzioni, ovvero il Regolamento applicativo della legge del 1904 stabilito dal Regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 (Legge n. 180, 1978).

I riferimenti normativi in merito alla contenzione fisica che rimasero validi a livello giuridico in seguito alla legge 180 del 1978 furono esclusivamente gli articoli 13 e 32 della Costituzione italiana, i Codici deontologici professionali e gli articoli 40, 52 e 54 del Codice penale. L’articolo 54 è risultato essere il più rilevante in materia di contenzione fisica in quanto tratta lo “Stato di necessità”: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” (Regio Decreto n. 1398, 1930).

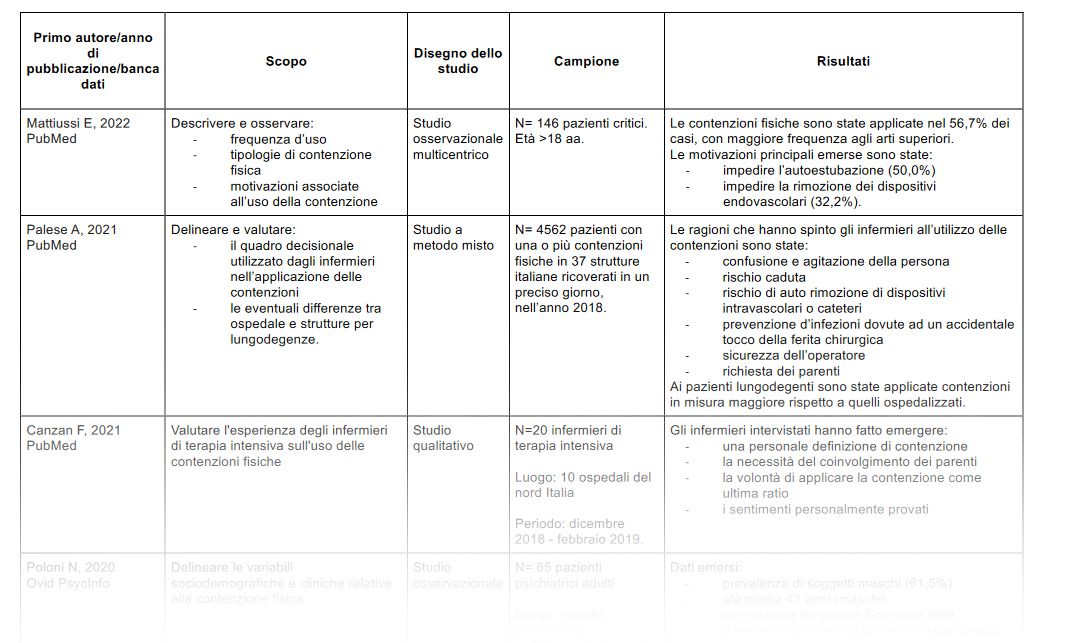

Le informazioni in letteratura in merito all’utilizzo della contenzione fisica in Italia risultano di difficile consultazione e manca un lavoro che raggruppi le principali nozioni disponibili. Per discutere consapevolmente della contenzione fisica è utile analizzarne il percorso storico che ha portato all’attuale gestione della stessa da parte degli operatori sanitari. In particolare, come si sia arrivati alla stesura dell’articolo 35 del Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche del 2019 che identifica chiaramente l’ambito di applicazione della contenzione fisica e ne limita conseguentemente l’utilizzo alle situazioni di necessità. Per fare questo è necessario avere in mente i cinque codici deontologici dell’infermiere e gli articoli di riferimento per l’utilizzo della contenzione fisica (Tabella 1).

Tabella 1 – Articoli dei cinque Codici deontologici in merito alla contenzione fisica.

Da questi emerge come il tema della contenzione sia stato esplicitato solamente dal Codice deontologico del 1999, mentre gli articoli precedenti identificavano più grossolanamente i diritti e la libertà della persona.

Con questa revisione narrativa della letteratura si vogliono quindi fornire le basi necessarie per un migliore agire infermieristico in materia di contenzione fisica.

OBIETTIVI

Alla luce delle lacune presenti in letteratura si è ritenuto necessario esplorare l’utilizzo della contenzione fisica in Italia dal 1960 sino ai giorni nostri.

Attraverso questa revisione narrativa della letteratura si è risposto alle seguenti domande di ricerca:

– DR1) Qual è stata l’evoluzione del concetto di contenzione fisica?

– DR2) Il ruolo dell’infermiere nell’applicazione della contenzione fisica è cambiato?

– DR3) I dispositivi utilizzati per la contenzione fisica sono cambiati?

– DR4) Nell’applicare la contenzione fisica sono cambiate le sensazioni provate dagli infermieri?

– DR5) Com’è cambiato l’interesse verso le considerazioni esposte della persona soggetta a contenzione fisica?

MATERIALI E METODI

Criteri di eleggibilità

La ricerca ha incluso studi con diversi disegni metodologici – qualitativi, quantitativi e a metodi misti – nonché fonti di letteratura grigia.

Sono stati inclusi tutti i contributi in lingua italiana, inglese e francese, pubblicati tra il 1960 e il 2023. Sono stati esclusi i contributi che non rispondevano alle domande di ricerca e che presentavano dati in cui la contenzione fisica non era chiaramente distinta da altri tipi di contenzione.

Ricerca bibliografica

La ricerca è stata condotta attraverso la consultazione delle principali banche dati biomediche: PubMed, Embase, Scopus, Cinahl e Ovid PsycInfo.

Strategie di ricerca

La ricerca si è svolta nel mese di marzo 2023. Sono state identificate specifiche parole chiave quali: “restraint”, “physical restraint”, “coercive measure”, “Italy”.

La strategia di ricerca è riportata in Appendice 1.

Processo di selezione

Il processo di selezione dei record prodotti dalle stringhe di ricerca ha coinvolto due autori (SB e RB) che in autonomia hanno revisionato i report per titolo ed abstract. Successivamente, i full text dei report che rispettavano i criteri di inclusione sopra citati sono stati revisionati dagli stessi autori. Un terzo autore (ER) è intervenuto quando le decisioni degli autori risultavano discrepanti.

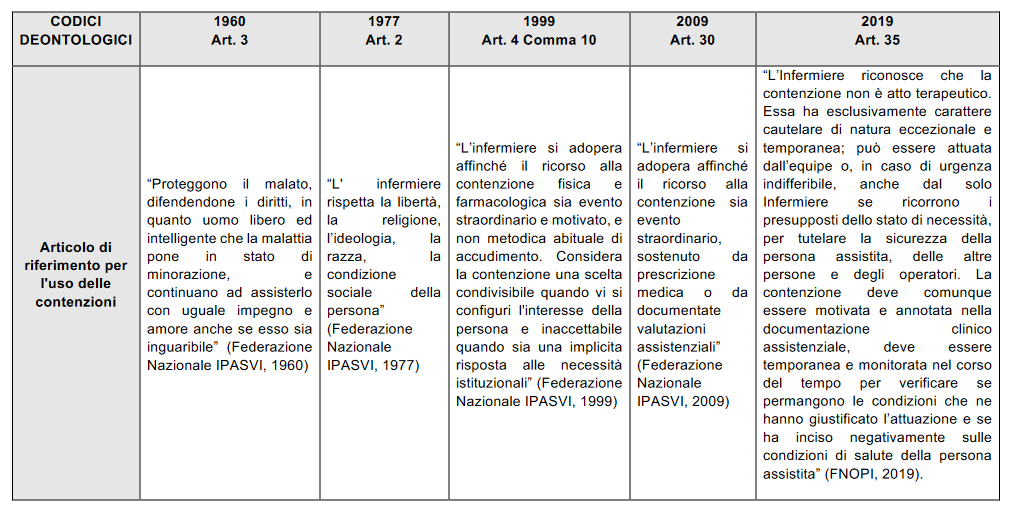

La ricerca ha prodotto un totale di 287 record. Dopo aver rimosso i record duplicati (N=94), 193 record sono stati sottoposti allo screening per titolo ed abstract. Di questi 160 sono stati esclusi per popolazione o outcome inappropriati. 33 record sono risultati idonei per analisi del full-text.

Infine, 24 report sono risultati idonei per i criteri di eleggibilità e coerenti con gli obiettivi dell’elaborato.

Il processo di selezione è rappresentato dal PRSIMA flow diagram (Figura 1) (Page MJ et al., 2020).

Figura 1 – Prisma flow diagram.

Estrazione dei dati e sintesi

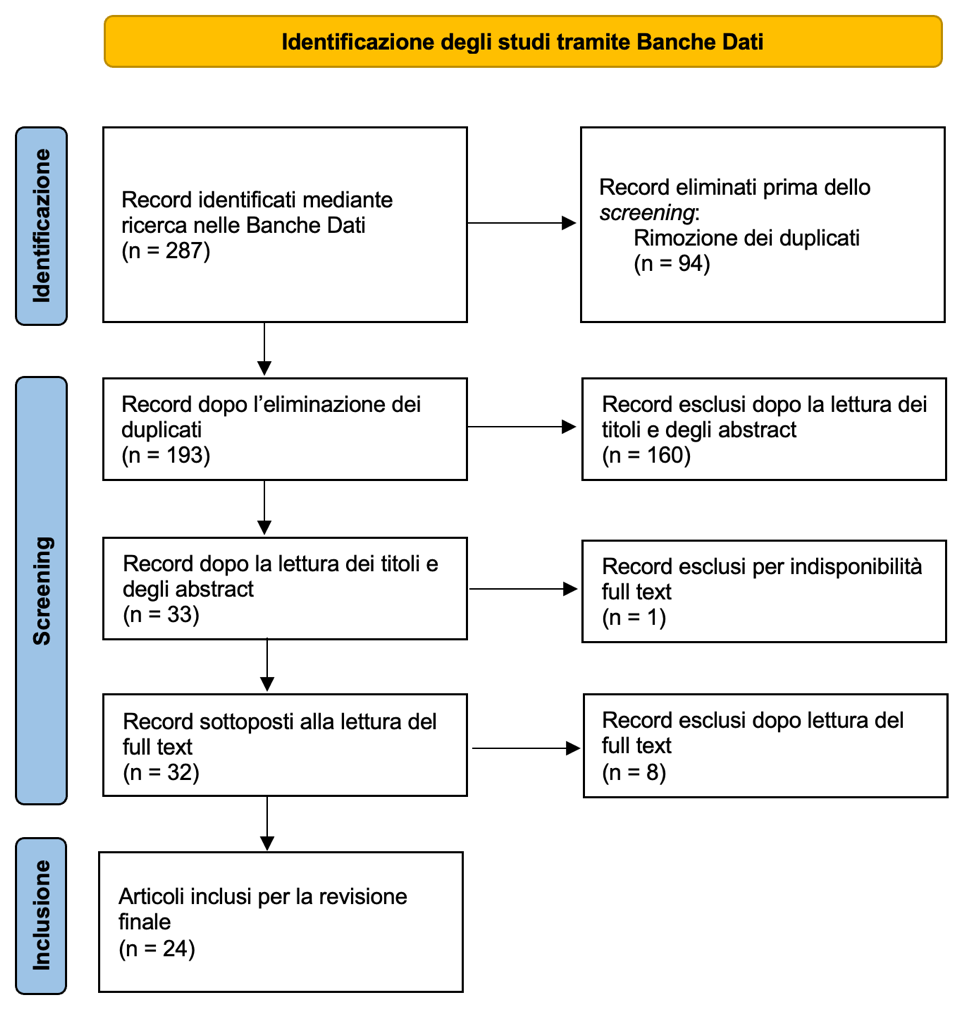

Terminato il processo di selezione dei record di interesse, è stata costruita una tabella di estrazione dati per organizzare le informazioni degli studi inclusi.

I risultati sono stati riassunti attraverso sintesi narrativa.

RISULTATI

Caratteristiche dei record inclusi

Tutti gli studi inclusi sono stati pubblicati tra il 1987 e il 2022 con provenienza geografica dalla regione italiana, ad esclusione di quattro studi multicentrici che hanno indagato il tema della contenzione fisica anche in altri paesi europei. Di questi studi si sono considerate solamente le riflessioni emerse in merito al territorio italiano.

I contributi erano costituiti da articoli scientifici, principalmente studi osservazionali e studi qualitativi, e compendi storici ed etico-giuridici.

La tabella estrazione dati (Appendice 2) mostra in dettaglio i risultati che rispondono ai quesiti di ricerca.

DR1) Qual è stata l’evoluzione del concetto di contenzione fisica?

A partire dagli anni Sessanta iniziò ad emergere un importante dibattito sull’uso dei termini “contenzione” e “contenimento” che portò poi alla chiusura dei manicomi.

Se con il termine contenzione ci si riferiva ad una pratica che immobilizzava e bloccava la persona, con il termine contenimento vennero racchiuse tutte quelle pratiche che si mettevano in atto per arginare, moderare e limitare il comportamento di una persona. I significati delle due parole tendevano comunque a sovrapporsi e non sempre è stato possibile considerarne una migliore dell’altra (Brutti and Parlani Brutti, 2006).

La contenzione è stata la pratica che fino a quegli anni si adottava soprattutto negli ospedali psichiatrici e che si cercò di ridurre al minimo in quanto le nuove evidenze dimostravano chiaramente come essa non potesse essere considerata parte dell’assistenza. Nonostante questo, gli studi dell’epoca hanno dimostrato che medici e infermieri consideravano necessaria questa pratica che, infatti, veniva ancora molto utilizzata in quegli anni benché fosse diventata sempre più comune l’idea che si dovesse ricorre alla contenzione solo in contesti di reale emergenza e necessità (Brutti and Parlani Brutti, 2006).

Emerse quindi la necessità di riformare l’assistenza psichiatrica e in generale l’applicazione delle misure di contenzione; si sottolineò come il problema fosse ancora nella difficile distinzione tra custodia, controllo e cura (Brutti and Parlani Brutti, 2006). La contenzione che avrebbe dovuto essere applicata solo come mezzo per “controllare” la persona durante un periodo limitato ed emergenziale, impedendole di arrecare danno a sé stessa o ad altri, non avrebbe dovuto essere scambiata per un trattamento “curativo” né tanto meno essere applicata solo a fini di “custodia” per nascondere il problema agli occhi della società (Brutti and Parlani Brutti, 2006).

La contenzione fisica continuò ad essere frequentemente applicata anche negli anni successivi alla pubblicazione del secondo Codice deontologico del 1977, sia in ambito psichiatrico e negli ospedali per acuti che nelle residenze per anziani. Nell’ambito delle residenze per anziani emerse chiaramente come ci fosse una correlazione tra l’uso della contenzione fisica, l’aumento della dipendenza fisica e il deterioramento cognitivo. Questi ultimi infatti risultarono essere dei fattori predittivi molto importanti dell’attuazione di una limitazione della libertà personale attraverso mezzi contenitivi (Ljunggren et al., 1997).

Un altro fattore che diventò cruciale nella scelta di ricorrere o meno alla contenzione fu quello inerente alla numerosità del personale della struttura. Infatti, la carenza di personale ha spinto ad un ricorso maggiore alla contenzione fisica rispetto a strutture con personale adeguato. Allo stesso modo il personale non qualificato e non edotto delle possibili alternative alla contenzione è emerso ne abbia ricorso più frequentemente (Ljunggren et al., 1997). Con queste evidenze anche in questo periodo emerse, quindi, la necessità di ridurre drasticamente l’uso della contenzione fisica e riecheggiarono proposte di formazione del personale, di valutazione del rischio di aggressività e di predisposizione di risorse alternative come fattori essenziali in questo processo (Ljunggren et al., 1997).

Nonostante le indicazioni fornite dal Codice Deontologico del 1999 e nonostante venisse ribadito spesso che l’uso della contenzione avrebbe dovuto essere considerato solo come ultima ratio, apparve ancora evidente nello studio di Degan M. et al. come invece la pratica fosse ancora molto diffusa, quasi con uso routinario, in particolare in contesti di assistenza a persone anziane, confuse e con patologie acute che necessitavano di trattamenti intensivi (Degan et al., 2004).

Nei primi anni del 2000 fu difficile trovare un filo conduttore che accomunasse tutti i pazienti che venivano ancora sottoposti a contenzione fisica, ma si osservò spesso una prevalenza di soggetti maschi, ricoverati a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, con sintomi da eccitazione maniacale (Dembinskas et al., 2010; Sampogna et al., 2019), più frequentemente disoccupati (Kalisova et al., 2014) e stranieri (Di Lorenzo et al., 2012).

I motivi più frequentemente citati che portavano al ricorso alla contenzione fisica sono stati la prevenzione di danni a sé stessi o agli altri e il permettere l’attuazione di interventi medico-terapeutici salva-vita (Degan et al., 2004).

La carenza di personale e la crisi economica post boom economico non hanno sempre impedito l’attuazione di progetti migliorativi come ha dimostrato lo studio di Leoni M. et al. che seguì alcune residenze per persone con disturbi del neurosviluppo in Lombardia dal 2006 al 2017 nelle quali si cercò di eliminare completamente l’utilizzo della contenzione fisica. Già nei primi anni si vide come questo approccio fosse particolarmente positivo, la riduzione di restrizioni fisiche fu drastica e negli anni diventò totale, inoltre diminuirono le aggressioni al personale e anche la contenzione fisica fu ridotta al minimo. Per raggiungere questi livelli è stato necessario fornire una formazione intensiva al personale con continui aggiornamenti, lavorare sui feedback dati dal personale e adottare un approccio multidisciplinare (Leoni et al., 2018).

Nonostante le evidenze dimostrassero la necessità di limitare ed eliminare la contenzione fisica, essa rimase un fenomeno diffuso anche successivamente al Codice deontologico del 2009, la prevalenza variava tra il 4% e il 22% dei pazienti ricoverati in ospedale e tra il 3% e l’83% degli ospiti delle RSA (Gaeta et al., 2019; Pivodic et al., 2020; Zanetti et al., 2012). I reparti che ricorrevano più spesso al loro utilizzo sono stati quelli di geriatria, terapia intensiva, medicina e ortopedia e l’età avanzata è quasi sempre stata un fattore predittivo. Le motivazioni che principalmente venivano adottate per giustificarne il ricorso furono la prevenzione delle cadute, il contenimento di agitazione, aggressività e autolesionismo (Poloni et al., 2020), per protezione dei dispositivi medicali (Gatti and Casati, 2019; Zanetti et al., 2012) e la carenza di personale (Castaldo et al., 2015).

Un importante passo avanti nell’abolizione dell’uso della contenzione è stato compiuto dal Friuli-Venezia Giulia che nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015 ha sperimentato nei suoi dipartimenti di salute mentale la pratica del “non restraint”. In questo periodo di tempo nessun utente è stato sottoposto a contenzione fisica. Questo ha dimostrato come puntare su linee guida, educazione del personale e un’assistenza mirata a sostenere le capacità personali, a lavorare sull’ambiente e sul tessuto sociale abbia potuto portare a risultati che da anni si era cercato di ottenere (Castelpietra, 2017).

È risultato fondamentale quindi intervenire sull’educazione dell’intera equipe multidisciplinare al fine di andare a colmare carenze che erano presenti nel personale infermieristico e che avrebbero potuto inficiare l’assistenza. In particolare, lo studio di Gaeta A. et al. (Gaeta et al., 2019) condotto tra ottobre 2016 e febbraio 2017 dimostrò come solo poco meno del 70% degli infermieri sottoposti ad indagine avesse dimostrato una buona conoscenza sulle contenzioni. Emersero infatti lacune per quanto riguarda l’utilizzo della contenzione in emergenza, la necessità di allentare la contenzione ogni due ore, l’esistenza di valide alternative alla contenzione fisica, la possibile morte causata dalla contenzione, le circostanze in cui sarebbe stato possibile non applicare la contenzione e la possibilità di rifiutare la contenzione da parte di pazienti ricoverati volontariamente (Gaeta et al., 2019).

Parallelamente si dimostrò fondamentale la presenza di personale volontario sia durante il giorno che durante la notte che affiancasse le persone a rischio di contenzione fisica, come per esempio anziani disorientati e con problemi di mobilizzazione. L’integrazione dei volontari nell’equipe multidisciplinare ha dimostrato contribuire in modo significativo sulla riduzione della contenzione, grazie ad interventi che garantiscono compagnia e aiuto in modo continuato nelle ventiquattro ore (Bicego et al., 2020).

In un contesto sociale dove l’assistenza domiciliare iniziò ad essere parte integrante della sanità italiana, la contenzione fisica entrò anche nelle case dei cittadini; le motivazioni principali che ne giustificavano l’utilizzo sono state simili a quelle che si ritrovarono nei contesti ospedalieri o residenziali, ovvero la protezione dal rischio caduta e dagli stati di agitazione (Zanetti et al., 2018).

A seguito del Codice deontologico del 2019 le motivazioni che sono state fornite dagli infermieri per spiegare la scelta di applicare la contenzione sono state sintetizzate nella prevenzione dei pericoli da parte del paziente, come per esempio il rischio di auto-rimozione dei presidi medici. In ogni caso l’infermiere adottava la contenzione come ultima opzione quando tutte le altre strategie alternative non sono risultate efficaci nell’ottenere la collaborazione del paziente. Infatti, intervenire sui bisogni della persona, gestire il dolore, permettere la presenza di un parente e rimuovere dispositivi non necessari e che creano disturbo è risultato sufficiente a mettere in sicurezza la persona e a tranquillizzarla. Nonostante ciò, è emerso da questo studio che la pratica della contenzione fisica come azione routinaria in alcune realtà era frequente e veniva “insegnata” e tramandata dagli infermieri esperti ai più giovani come necessaria (Canzan et al., 2021).

DR2) Il ruolo dell’infermiere nell’applicazione della contenzione fisica è cambiato?

Si incominciò a parlare del ruolo dell’infermiere nell’applicazione della contenzione fisica solo nell’ultimo periodo caratterizzato dal secondo Codice deontologico, durante il quale l’uso della contenzione fisica doveva sempre essere prescritto dal medico e doveva essere dettagliatamente riportato in cartella clinica (Ljunggren et al., 1997).

In seguito al Codice deontologico del 1999, la scelta di applicare un mezzo di contenzione fisica diventò sempre più una decisione presa in autonomia dalla figura infermieristica che in alcune realtà smise di confrontarsi con la figura del medico e non raramente ometteva anche di segnalare l’applicazione e il monitoraggio sulla documentazione clinica (Degan et al., 2004).

Per andare incontro alle nuove norme che identificavano l’infermiere come professionista sanitario, ma allo stesso tempo regolamentando una pratica che doveva essere messa in atto con le più attente accortezze, si iniziarono a presentare proposte d’azione che prevedessero linee guida che l’infermiere potesse seguire in autonomia. Questo avveniva informando sempre e comunque il medico come se si trattasse di un qualsiasi trattamento terapeutico, lasciando a quest’ultimo esclusivamente la gestione dei casi più difficili nei quali il rapporto di rischio e beneficio non fosse facilmente valutabile o nel caso di persone che necessitassero anche di un trattamento farmacologico (Degan et al., 2004).

Con il Codice deontologico del 2009 si attribuì responsabilità anche al professionista infermiere che in base a documentate valutazioni assistenziali, un’attenta analisi del rapporto rischio-beneficio per la salute della persona, ebbe la possibilità di adottare la contenzione in autonomia, a patto che venisse documentato minuziosamente sulla documentazione clinica il processo decisionale seguito. La decisione di utilizzare la contenzione fisica in ogni caso non avrebbe dovuto mai coinvolgere soltanto gli infermieri ma l’intera équipe, a meno che non si trattasse di situazioni di assenza del medico o di comprovata emergenza, ovvero eventi straordinari che mettessero a rischio l’incolumità della persona stessa o degli operatori (Castaldo et al., 2015).

A seguito dell’articolo 35 del Codice deontologico del 2019, la contenzione fisica è stata spesso applicata dagli infermieri in autonomia, questo venne ricondotto al fatto che essi sono gli operatori sanitari maggiormente a contatto con il paziente e coloro i quali avrebbero potuto accorgersi per primi dei rischi che la persona avrebbe potuto correre (Canzan et al., 2021). In situazione di emergenza, quindi, come suggerito dal Codice deontologico, gli infermieri sono intervenuti tempestivamente in autonomia in merito alla contenzione. Mentre in situazioni di ordinaria gestione emerse come effettivamente ci fosse un consulto tra i vari membri dell’equipe e la decisione finale venisse concordata anche con il medico, che, facendo leva sul rapporto di fiducia che intercorreva con gli infermieri, spesso appoggiava la loro decisione di intervenire o meno (Canzan et al., 2021).

DR3) I dispositivi utilizzati per la contenzione fisica sono cambiati?

I mezzi di contenzione fisica utilizzati dal 1960 ad oggi sono stati influenzati soprattutto da alcuni eventi storici importanti, in primo luogo in seguito alla chiusura degli ospedali psichiatrici nel 1978 si assistette ad una progressiva diminuzione dell’utilizzo di dispositivi quali la camicia di forza e le cinghie di cuoio (Brutti and Parlani Brutti, 2006). Un altro cambiamento fondamentale è stato quello iniziato a partire dagli anni del terzo Codice deontologico in ambito psichiatrico con la progressiva sostituzione della contenzione fisica con la contenzione chimica, che diventò il mezzo coercitivo principalmente adottato (Sampogna et al., 2019).

I mezzi di contenzione adottati negli anni a seguire non si differenziarono particolarmente da quelli utilizzati precedentemente, si ritrovavano ad esempio: fasce per carrozzina, fascia pelvica, divaricatore inguinale, fasce antiscivolamento, corsetto con bretelle, corsetto con cintura pelvica, tavolino per carrozzina o sedia, spondine per il letto, bracciali di immobilizzazione in gomma schiuma e le fasce di sicurezza per il letto (Cortigiano, 2014; Mattiussi et al., 2022).

Per quanto riguarda l’uso delle spondine per il letto, dallo studio di Castaldo A. et al. (2015), è emerso come la posizione degli infermieri intervistati a riguardo non fosse univoca: per alcuni esse erano considerate un mezzo di contenzione, mentre altri le categorizzavano come un dispositivo di protezione (Castaldo et al., 2015).

Al domicilio le spondine sono state il mezzo di contenzione più frequente ed in secondo luogo alcuni caregiver adottavano anche l’uso di polsiere o il “tutone”, pigiama intero con cerniera posteriore e cuciture rinforzate, per impedire la rimozione di dispositivi sanitari o i presidi assorbenti. Spesso al domicilio la decisione di ricorrere alla contenzione è stata presa da familiari le cui conoscenze sui possibili effetti collaterali non erano sufficientemente adeguate (Zanetti et al., 2018).

DR4) Nell’applicare la contenzione fisica sono cambiate le sensazioni provate dagli infermieri?

La prima testimonianza riguardo alle sensazioni degli infermieri si ha negli anni Novanta, in particolare applicare le contenzioni fisiche ha causato spesso turbamento all’infermiere che doveva eseguire la prescrizione medica e ha sollevato in lui numerose questioni etiche (Ljunggren et al., 1997).

Dal 2009 in poi vennero prese in considerazione le emozioni, a volte contrastanti, che il personale infermieristico ha provato nell’attuare misure di contenzione fisica. Le emozioni più ricorrenti sono state la rabbia, la pena, l’angoscia, la tristezza, l’imbarazzo, la sensazione di prevaricazione, il senso di impotenza e il fallimento (Castaldo et al., 2015).

Negli anni più recenti l’utilizzo della contenzione fisica non è sempre stato visto come un aspetto negativo. Lo studio di Canzan F. et al. (2021) ha evidenziato come i mezzi di contenzione fisica, soprattutto in ambito intensivo venissero considerati dagli infermieri anche come mezzo per garantire l’assistenza, ovvero come protezione per il paziente che altrimenti si sarebbe potuto rimuovere i dispostivi medici necessari alla sopravvivenza. In questi contesti intensivi quindi la percezione che hanno avuto gli infermieri riguardo all’uso della contenzione è stata positiva. Al contrario, nelle unità operative di degenza ordinaria gli infermieri hanno considerato la contenzione come una “prigione” per il paziente che ne limita la libertà personale (Canzan et al., 2021).

DR5) Com’è cambiato l’interesse verso le considerazioni esposte della persona soggetta a contenzione fisica?

Dopo gli anni 2000 il passaggio ad un approccio sempre meno paternalistico nella medicina ha portato anche all’attuazione di un modello di assistenza in cui veniva posta sempre più attenzione ai sentimenti soggettivi dei pazienti, che in precedenza non venivano presi particolarmente in considerazione; si è visto come i pazienti, che al momento del ricovero presentavano un sentimento di privazione della loro libertà, successivamente venissero con più probabilità sottoposti a contenzione fisica (Kalisova et al., 2014). Nacque quindi l’importanza di assistere la persona dimostrando un atteggiamento di interesse, di cura e mai autoritario. Vennero favoriti comportamenti come il mantenere un tono di voce calmo, l’usare tecniche di problem solving, il mettersi nei panni del paziente, il tranquillizzare il paziente, l’evitare prese di posizione, l’offrire il proprio aiuto e l’adoperare tecniche di rilassamento (Sangiorgio and Mosticoni, 2011).

Per adottare questi comportamenti e gestire le contenzioni al meglio riemerse la necessità di un’attenta formazione del personale, un cambiamento a livello di normative e linee guida e di organizzazione a livello di leadership (Sangiorgio and Mosticoni, 2011). Queste linee di indirizzo non sono state recepite dalla maggior parte delle regioni italiane, ma in alcune realtà come quella della regione Liguria si cercò di promuovere i cambiamenti necessari attraverso la creazione, partendo da protocolli ospedalieri, di linee guida a livello regionale (Sangiorgio and Mosticoni, 2011). Un fattore che rese difficile l’attuazione di questi cambiamenti venne rilevato nella mancanza dei posti letto e nella carenza di personale che spesso si presentavano nelle strutture sanitarie (Sangiorgio and Sarlatto, 2008). Questo si osservò anche nei turni di notte, dove il personale era ridotto e più faticosamente riusciva a gestire al meglio la totalità dei pazienti, ricorrendo quindi più frequentemente alla contenzione fisica (Di Lorenzo et al., 2012).

Se le emozioni del personale infermieristico sono state più volte studiate in letteratura successivamente al Codice deontologico del 2009, pochi sono stati i dati che interessano le emozioni del paziente sottoposto a contenzione e dei suoi famigliari, che in alcuni casi, si sono sentiti curati e protetti avendo compreso la motivazione dell’utilizzo della contenzione (Palese et al., 2021). Questo dimostra l’importanza di estendere la decisione anche alla persona e ai caregiver, per coinvolgerli nel processo di cura e migliorare l’assistenza e l’outcome della contenzione (Palese et al., 2021).

DISCUSSIONE

Nella credenza comune il termine “contenzione” è stato spesso associato alla psichiatria, ma la letteratura dimostra che la contenzione fisica è invece ampiamente utilizzata in tutti i contesti assistenziali (Cortigiano, 2014). Se il ruolo dell’infermiere è cambiato molto dal 1960 ad oggi, non c’è stato invece un significativo cambiamento nelle motivazioni che vengono documentate per giustificare l’utilizzo della contenzione. Infatti, le giustificazioni più ricorrenti che sono state trovate negli studi degli anni presi in esame riportavano principalmente la prevenzione delle cadute, il contenimento di agitazione, aggressività e autolesionismo e per la protezione dei dispositivi medicali (Zanetti et al., 2012; Castaldo et al., 2015; Zanetti et al., 2018; Gatti and Casati, 2019; Poloni et al., 2020). Solo più recentemente invece venne riportato anche come motivazione all’utilizzo della contenzione il sopperire alla carenza di personale, il che è in linea con l’emergenza attuale di carenza di personale nelle strutture sanitarie (Bartoloni, 2022). Tuttavia, nella pratica clinica i mezzi di contenzione sono stati anche utilizzati al fine di protezione; in questi casi si rese necessario concordare con la persona i termini di applicazione della contenzione e raccoglierne il consenso, anche in considerazione del fatto che le evidenze scientifiche non hanno evidenziato un beneficio dell’uso della contenzione a fini protettivi, anzi hanno dimostrato il contrario (Degani, 2014).

Un aspetto molto importante ricordato dalla quasi totalità degli autori è stata l’assenza in Italia di specifici riferimenti normativi per l’applicazione della contenzione fisica. Inoltre, nonostante siano state stilate numerose linee guida a livello aziendale (Poli and Rossetti, 2001), non troviamo nessuna indicazione specifica a livello nazionale, se non la raccomandazione n. 13 del 2011 sull’utilizzo della contenzione nell’ambito della prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie del Ministero della Salute (Ministero della Salute, 2011). Il governo si è interessato all’argomento attraverso un’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica tra il 2016 e il 2017 (Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 2016) concentrandosi sul rispetto della dignità e dei diritti della persona. Al termine di questa indagine ha stilato delle raccomandazioni che possano essere il punto di partenza per garantire il rispetto dei diritti umani e della dignità nei luoghi di cura, che comprendono anche il colmare l’assenza di dati certi sul fenomeno, investire sulla formazione del personale e la promozione di approcci “no restraint” prendendo spunto dall’esperienza del Friuli-Venezia Giulia (Castelpietra, 2017). A seguito di questa consultazione il Ministero della Salute però non ha ancora fornito nessun tipo di linea guida da adottare a livello nazionale, misura la cui necessità è stata spesso ripresa in letteratura.

L’evoluzione dell’uso della contenzione fisica nella storia dell’assistenza si è modificata di pari passo all’evoluzione che ha avuto negli anni la figura infermieristica. Questa a sua volta ha influenzato anche il ruolo che l’infermiere ha ricoperto e ricopre al giorno d’oggi nell’applicazione della contenzione fisica. Inizialmente l’infermiere come ausiliario si occupava esclusivamente di eseguire l’ordine del medico di contenere fisicamente un paziente, senza procedere con un’analisi dei bisogni assistenziali né attribuendosi nessun tipo di responsabilità. La contenzione, infatti, non venne nemmeno considerata nei primi due Codici deontologici dell’infermiere, ma apparve solo, dal terzo Codice del 1999, in seguito al riconoscimento dell’infermiere come professionista. Dal 1999 in poi l’infermiere diventò, quindi, partecipe nel processo decisionale, contribuendo con valutazioni assistenziali e con il suo parere da professionista, e dopo un periodo in cui la contenzione rimase comunque appannaggio della prescrizione medica, si arrivò all’attuale Codice deontologico che, escludendo la stessa come atto terapeutico, di fatto eliminò anche la necessità di una prescrizione medica. Nel 2009 l’articolo in merito alla contenzione faceva emergere la necessità esplicita di prescrizione medica o di documentate valutazioni assistenziali a sostegno della scelta in situazioni straordinarie (Federazione Nazionale IPASVI, 2009). La scelta diventò nel 2019 condivisa dall’equipe che giungeva alla valutazione finale in seguito ad un confronto tra diversi professionisti. Inoltre, in caso di necessità, il Codice del 2019 ricordò che l’infermiere ha la possibilità di applicare mezzi di contenzione fisica in autonomia sotto la propria responsabilità (FNOPI, 2019).

I mezzi di contenzione più utilizzati si sono evoluti nel corso della storia, passando dai classici mezzi più arcaici, come la camicia di forza, a mezzi più attuali che dal 1960 ad oggi non hanno visto un’evoluzione particolare. In questi ultimi sessant’anni, infatti, le principali contenzioni utilizzate sono state le spondine per il letto, le bende per polsi e caviglie, le sedie con piani di appoggio fisso, la fascia per carrozzina, la fascia pelvica, i braccioli di immobilizzazione, i corsetti con bretelle e le fasce di sicurezza per il letto (Cortigiano, 2014; Zanetti et al., 2018; Mattiussi et al., 2022).

Dall’analisi della letteratura è emerso come solo nell’ultima decina d’anni si sia considerato in modo significativo l’impatto che l’utilizzo della contenzione può avere sul professionista che la applica. Questi studi hanno riportato numerosi sentimenti che l’infermiere prova in queste circostanze, a volte anche contrastanti, tra i quali i più ricorrenti sono stati la rabbia, la pena, l’angoscia, la tristezza, l’imbarazzo, la sensazione di prevaricazione, il senso di impotenza, il fallimento (Castaldo et al., 2015).

Sebbene invece le emozioni e i sentimenti provati dalle persone che sono state sottoposte a contenzione nel contesto italiano non siano stati studiati in modo approfondito dagli articoli inclusi nella revisione, è emersa l’importanza di assistere la persona soggetta a contenzione dimostrando un atteggiamento di interesse nei confronti dei sentimenti e considerazioni esposte dai pazienti (Sangiorgio and Mosticoni, 2011). In particolare, si è visto come il coinvolgimento nel processo di cura del paziente sottoposto a contenzione e dei suoi famigliari abbia permesso agli stessi di percepire maggiormente il senso di protezione e di cura per il quale venivano effettivamente messi in atto determinate azioni coercitive. Questo dimostra l’importanza di estendere la decisione anche alla persona e ai caregiver, per coinvolgerli nel processo di cura e migliorare l’assistenza e l’outcome della contenzione (Palese et al., 2021).

Limiti e punti di forza

Questa revisione ha riscontrato un importante limite nella ricerca di studi dal 1960 al 1977. L’analisi della letteratura non ha infatti riportato sufficienti studi per analizzare nel migliore dei modi il periodo in esame. Tuttavia, l’elaborato ha permesso di far luce su un importante tema, quello della contenzione fisica, del suo utilizzo in Italia e degli aspetti legati al benessere degli individui coinvolti permettendo di fornire una solida base per promuovere un’assistenza più rispettosa e basata sulle evidenze.

CONCLUSIONI

I risultati di questo studio riportano negli anni presi in esame importanti cambiamenti per la professione infermieristica e numerose evidenze e raccomandazioni sull’utilizzo della contenzione fisica che potranno essere così facilmente reperibili ed utilizzate dalla comunità professionale. Lo studio evidenzia anche come sia opportuno con futuri studi andare ad indagare più nel dettaglio la situazione attuale in Italia rispetto alle conoscenze e al ruolo che l’infermiere ha nell’applicazione della contenzione fisica in seguito alla pubblicazione del Codice deontologico del 2019.

Conflitto di interessi

Tutti gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e l’assenza di sponsor economici.

Appendici

Appendice 1. Strategie di ricerca.

| BANCA DATI | STRINGA CON LIMITI | Record estratti 17/03/2023 |

| SCOPUS | (TITLE-ABS KEY ( physical OR mechanical W/3 restraint* ) AND TITLE-ABS-KEY ( ital* ) ) | 80 |

| EMBASE | (‘physical restraint’/exp OR (((physical OR mechanical) NEAR/3 restraint*):ti,ab,kw) OR ‘coercive measur*’:ti,ab,kw) AND (‘italy’/exp OR ital*:ti,ab,kw) AND [<1966-2000]/py | 65 |

| PUBMED | ((ITAL*[Title/Abstract]) OR (“Italy”[Mesh])) AND ((COERCIVE-MEASUR*[Title/Abstract] OR “PHYSICAL RESTRAINT*”[Title/Abstract] OR “MECHANICAL-RESTRAINT*”[Title/Abstract]) OR (“Restraint, Physical”[Mesh])) | 60 |

| CINAHL | ((MH “Restraint, Physical”) OR (TI ( (((Physical or mechanical) N3 restraint*) or ( COERCIVE-MEASUR*)). ) OR AB ( (((Physical or mechanical) N3 restraint*) or ( COERCIVE-MEASUR*)). ))) AND ((TI ITAL* OR AB ITAL*) OR (MH “Italy”)) | 40 |

| OVID PSYCINFO | (exp Physical Restraint/) or ((((Physical or mechanical) adj3 restraint*) or (Immobiliz* or immobilis* or COERCIVE-MEASUR*)).ab,id,ti.) and (“ITAL*”.ab,id,ti.) | 42 |

Appendice 2 – Tabella estrazione dati