INTRODUZIONE

Rispetto agli adulti, i bambini sono particolarmente esposti al rischio di sperimentare ansia nel periodo preoperatorio (Fortier et al., 2010; Kain et al., 1996a; Kain et al., 2000; Kain et al., 2006). I bambini in età prescolare (2-5 anni) sono i più vulnerabili, in quanto non dispongono della capacità cognitiva sufficiente per comprendere la situazione e far fronte efficacemente allo stress dell’intervento e del ricovero (Bevan et al., 1990; Brewer et al., 2006; Fincher et al., 2012; Kain et al., 1997). Le fonti di stress includono la separazione dai genitori e dall’ambiente domestico, la paura del dolore, la perdita di controllo, i volti sconosciuti, la vista degli strumenti chirurgici e la non familiarità delle procedure ospedaliere (Dionigi et al., 2014; Manyande et al., 2015; Wennström et al., 2008).

La prevalenza dell’ansia preoperatoria è elevata: si stima che il 40-83.3% della popolazione pediatrica presenti elevati livelli di ansia prima dell’induzione dell’anestesia (de Oliveira Cumino et al., 2013; Kain et al., 1996b; Kain et al., 2001; Kain et al., 2006; Salmela et al., 2010; Vagnoli et al., 2005; Wollin et al., 2003; Wright et al., 2007). Se non gestita adeguatamente, il sintomo può portare ad un aumento dell’uso di farmaci anestetici prima e durante l’intervento, il che si associa ad un aumento delle complicanze postoperatorie come nausea, vomito, affaticamento, tachicardia o problemi respiratori (Gümüs, 2021). Inoltre, livelli elevati di ansia possono causare maggiori difficoltà nel recupero post intervento a causa di delirio, problemi alimentari, enuresi, difficoltà alimentari, apatia, ritiro, disturbi del sonno durante il ricovero o dopo la dimissione (Kain et al., 1996b; Kain et al., 2004; Kain et al., 2006; Lee et al., 2013; McCann et al., 2001). Le conseguenze negative possono persistere per molti giorni (Kain et al., 2007; Wollin et al., 2003): alcuni ricercatori hanno sottolineato che oltre il 60% dei bambini può sviluppare alterazioni comportamentali nelle due settimane successive all’operazione (Kain et al., 1996b; McCann et al., 2001). La ricerca ha dimostrato che l’ansia del bambino è solitamente associata a quella dei genitori (Kain, et al., 1996a; Kain et al., 1998; Wray et al., 2011). A sua volta, questa può predire e aumentare quella del bambino (Kain et al., 1996a; Thompson et al., 1996; Vagnoli et al., 2005), in un circolo vizioso che si autoalimenta (Bevan et al., 1990). Ciò è il motivo per cui l’effettivo contributo dei genitori alla riduzione dell’ansia preoperatoria del bambino resta materia di discussione (Dionigi et al., 2014; Kain et al., 2007), e la ragione per la quale il potenziamento delle loro capacità di coping può avere conseguenze positive sull’adattamento del piccolo alla situazione (Kain et al., 2003).

Per trattare l’ansia preoperatoria del bambino si può effettuare una premedicazione con un ansiolitico come il midazolam (Bandelow et al., 2017; Kain et al., 1999; Kain et al., 2003). Tuttavia, i bambini potrebbero opporsi all’assunzione del farmaco, il farmaco stesso potrebbe fallire, causare reazioni avverse come disinibizione, disforia, cambiamenti comportamentali nel periodo postoperatorio o prolungare i tempi di recupero (Ullyot, 1992). Altri svantaggi includono i problemi di sicurezza come il rischio di ostruzione delle vie aeree o di depressione respiratoria in situazioni non monitorate, di aumento dei costi per l’uso del farmaco, di ricorso a personale infermieristico aggiuntivo e di ritardo nella dimissione (Cray et al., 1996; Feld et al., 1990; Viitanen et al., 1999; Wollin et al., 2003). Questi possibili effetti hanno spinto alcuni autori a scoraggiare l’utilizzo dei metodi farmacologici per il controllo dell’ansia preoperatoria nei bambini (McGraw et al., 1998; Watson et al., 2003), salvo in caso di grave stress e agitazione. Ciò che un numero crescente di ricercatori sostiene è l’implementazione di un approccio olistico all’ansia preoperatoria del bambino, con l’inclusione di metodi non farmacologici, più sicuri e meno invasivi e costosi di quelli farmacologici (Caprilli et al., 2004; Kallush et al., 2018).

Essi si concentrano principalmente sulla presenza dei genitori nell’immediato preoperatorio fino all’induzione dell’anestesia (Kain et al., 2003) e sull’uso di giocattoli (Golden et al., 2006), videogiochi (Patel et al., 2006), video (Kim et al., 2015) oppure tramite l’utilizzo dell’umorismo (Berger et al., 2014). Questi metodi hanno dimostrato di essere altrettanto efficaci nel ridurre l’ansia rispetto alla premedicazione farmacologica (Manyande et al., 2015). Tra i metodi non farmacologici implementati, l’umorismo terapeutico è l’approccio curativo più utilizzato per ripristinare il benessere psicosociale della persona attraverso la riduzione del dolore, della paura, dello stress e dell’ansia nei contesti ospedalieri (Bennett et al., 2008; Dionigi et al., 2012; Low et al., 2014; Tan 2014; Yun et al., 2015). A livello biologico, gli studi hanno dimostrato che ridere rilassa i muscoli (Paskind, 1932), aumenta l’assorbimento di ossigeno (Fry et al., 1977), i livelli di immunoglobulina A salivare (Lambert et al., 1995) e la soglia del dolore (Zillman et al., 1993); inoltre stimola il sistema immunitario (Berk et al., 2001). In ambito pediatrico l’umorismo è sempre più presente e spesso quale strumento per la sua implementazione impiega i cosiddetti “clown dottori” o “medici clown” (Vagnoli et al., 2007).

La clown terapia si basa su prestazioni che promuovono il gioco, la spontaneità, l’umorismo e la creatività, generano un’atmosfera spensierata e rilassano il bambino sia a livello fisico che mentale (Carp 1998; Dionigi et al., 2012) con l’obiettivo principale di cambiare il suo stato emotivo e l’ambiente in cui si trova (Dionigi et al., 2010; Koller et al., 2008). L’intervento ha dimostrato, oltre che di diminuire il disagio e la sofferenza emotiva dei bambini, anche di ridurre il consumo di analgesici e sedativi e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi terapeutici (Oppenheim et al., 1997).

Nel percorso assistenziale perioperatorio in ambito pediatrico i professionisti infermieri svolgono un ruolo importante: il contatto stretto, continuo e diretto con il bambino e il genitore li pone in una posizione privilegiata per promuovere e mantenere una relazione di fiducia efficace e per affrontare insieme alla diade, grazie anche al supporto dei clown dottori, la dimensione psicofisica dell’approccio all’intervento chirurgico e della conseguente ansia preoperatoria (Çengel et al., 2022; Xu et al., 2020).

A nostra conoscenza solo una revisione sistematica (Zhang et al., 2017) si è proposta di fornire una panoramica delle attuali conoscenze sull’efficacia della clown terapia sul disagio psicologico di bambini e genitori in relazione ad un intervento chirurgico. Sebbene lo studio abbia il pregio di essere stato il primo a trattare l’impatto del clowning su questa condizione, esso risale a sette anni fa, riguarda il disagio psicologico e non l’ansia preoperatoria e gli autori hanno (a) affrontato esclusivamente il periodo preoperatorio, (b) interrogato solo quattro database biomedici senza consultare i registri di trial e (c) incluso solo studi in lingua inglese o spagnola.

Due revisioni sistematiche più recenti si sono occupate di verificare l’effetto della clown terapia sull’ansia dei bambini; tuttavia, una (Lopes-Jùnio et al., 2020) ha valutato l’efficacia dei clown dottori per una serie di cluster di sintomi, compresa l’ansia, in bambini e adolescenti ricoverati in ospedale per condizioni acute o croniche; l’altra (Könsgen N, et al., 2019), ha documentato l’effetto del clowning sull’ansia procedurale dei bambini.

OBIETTIVI

Lo studio si propone di valutare l’efficacia della clown terapia per i bambini nel periodo perioperatorio attraverso la misurazione dei seguenti esiti: (a) ansia preoperatoria del bambino; (b) dolore postoperatorio del bambino; (c) ansia preoperatoria del genitore.

MATERIALI E METODI

Criteri di inclusione

Nel rispetto del framework PICOS (Amir-Behghadami et al., 2020), i criteri di inclusione sono stati i seguenti: (1) partecipanti: soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni sottoposti ad intervento chirurgico in regime di day surgery o di degenza; (2) intervento: clown terapia, eseguita da uno o due clown nel periodo preoperatorio e/o postoperatorio; (3) controllo: cure standard o altro intervento; (4) esiti (valutati con qualsiasi tipo di strumento): (a) primari – ansia preoperatoria osservata o riferita dal bambino in sala di attesa; (b) secondari – ansia preoperatoria osservata o riferita dal bambino all’induzione dell’anestesia, dolore postoperatorio osservato o riferito dal bambino nell’immediato postoperatorio (entro un’ora) e/o alla dimissione, ansia preoperatoria riferita dai genitori in sala di attesa e/o all’induzione dell’anestesia; (5) disegno di studio: studi clinici randomizzati o quasi randomizzati controllati a gruppi paralleli con almeno uno degli esiti di interesse.

Strategia di ricerca

Il protocollo di revisione è stato registrato presso l’International prospective register of systematic reviews (PROSPERO) (ID: CRD42023471048). Per il reperimento dei documenti sono state interrogate le banche dati biomediche Cochrane Library, MEDLINE (via PubMed), EMBASE (via Elsevier), CINAHL (via EBSCOhost), PsycINFO (via Ovid), Web of Science (via Clarivate Analytics), Scopus (via Elsevier). Sono state utilizzate le seguenti parole chiave con i relativi sinonimi: “clown”, “ansia”, “dolore”, “preoperatorio”, “postoperatorio”, “perioperatorio”. La strategia di ricerca, condivisa da tutti gli autori, è riportata in Tabella 1.

Tabella 1 – Strategia di ricerca.

| Clown* | AND | pain | AND | Angst | AND | perioperative | AND | minor* |

| OR | OR | OR | OR | |||||

| suffering | anxiety | preopertive | adolescent* | |||||

| OR | OR | OR | ||||||

| anxieties | postoperative | youth* | ||||||

| OR | OR | |||||||

| hypervigilance | teen* | |||||||

| OR | OR | |||||||

| nervousness | child* | |||||||

| OR | OR | |||||||

| anxiousness | toddler* | |||||||

| OR | OR | |||||||

| fear | infant* | |||||||

| OR | ||||||||

| fears |

Sono stati consultati anche i registri dei trial ICTRP, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register e ISRCTN registry alla ricerca di studi appena terminati ma non ancora pubblicati o in corso ma con dati, anche parziali, disponibili. Sono state analizzate le referenze degli studi eleggibili e quelle delle revisioni pertinenti. Non sono stati imposti limiti di lingua o data di pubblicazione.

Selezione degli studi ed estrazione dei dati

Gli autori hanno interrogato in modo indipendente le banche dati e i registri di trial e selezionato i record in base al titolo e all’abstract; nei casi dubbi si è proceduto all’analisi in full text. Il confronto e la discussione sono stati la base per risolvere eventuali disaccordi. Gli autori, in modo indipendente e utilizzando un modello standardizzato, hanno estratto i seguenti dati da ogni studio eleggibile: primo autore e anno di pubblicazione; disegno di studio e Paese; tipo di procedure chirurgiche effettuate; caratteristiche del campione (numerosità totale e per gruppo, età media, range di età, percentuale di maschi, ASA score se disponibile); criteri di esclusione; caratteristiche dell’intervento e del controllo; outcome e strumenti di valutazione; setting di valutazione dell’ansia del bambino (es. sala di attesa, induzione); note eventuali.

Rischio di bias

Gli autori hanno valutato in modo indipendente il rischio di bias con lo strumento Risk of Bias 2 (Sterne et al., 2019). I disaccordi sono stati risolti attraverso il confronto e la discussione.

Analisi e sintesi dei dati

I dati sono stati estratti in modo indipendente dagli autori, che hanno risolto eventuali difformità di giudizio con il confronto e la discussione. Le variabili di interesse sono state la numerosità campionaria, la media e la deviazione standard dell’ansia preoperatoria e/o del dolore postoperatorio del bambino e dell’ansia preoperatoria del genitore.

Per gli studi in cui erano disponibili la mediana, il range o il range interquartile, sono state utilizzate equazioni di conversione (Hozo et al., 2005; Luo et al., 2018; Wan et al., 2014). La stima dell’effetto medio complessivo dell’intervento è stata calcolata generando, in caso di almeno due studi per esito, meta-analisi con un modello a effetti casuali. La differenza media standardizzata (Standard Mean Difference – SMD) per misure continue è stata misurata con la d di Cohen (Cohen 1992); in funzione di valori di d pari a 0.2, 0.5 e 0.8 si è assunto che la dimensione di effetto fosse rispettivamente piccola, moderata o grande. Il livello di significatività statistica assunto è stato p < 0.05.

Per il calcolo della deviazione dalla stima puntuale dell’effetto in ogni singolo studio e dalla stima complessiva negli studi aggregati, è stato considerato un intervallo di confidenza del 95%. Con il test Q di Cochran (Cochran 1950) è stata valutata la presenza di eterogeneità tra gli studi, quantificata tramite l’indice I2 di Higgins (Higgins et al., 2003). A livelli di eterogeneità bassi, moderati, alti o molto alti sono stati assegnati rispettivamente valori di I2 < 30%, 30-60%, 60-90% o > 90% (Calderòn et al., 2011). Per rendere più chiaro l’effetto dell’intervento è stato stimato il numero di bambini da trattare con la clown terapia per ottenere la riduzione dell’ansia preoperatoria in uno di essi, convertendo in Number-Needed-to-Treat (NNT) il valore d. L’elaborazione dei dati è stata eseguita con il software ProMeta© 3.0.

Analisi aggiuntive

Se possibile, si è previsto di effettuare analisi aggiuntive per sottogruppi per valutare l’effetto dell’intervento in funzione del genere e dell’età dei partecipanti.

Analisi di sensibilità

L’analisi di sensibilità è stata eseguita rigenerando la meta-analisi dopo l’esclusione di eventuali studi ad ampia dimensione campionaria.

Bias di pubblicazione

È stato ispezionato il funnel plot (Sterne et al., 2001) ed applicato il metodo Trim and Fill (Duval et al., 2000) sugli studi che hanno misurato l’outcome primario (ansia preoperatoria del bambino in sala di attesa) per verificare il rischio di bias di pubblicazione. È stata effettuata anche una valutazione oggettiva attraverso il test di Egger (Egger et al., 1997), il test di Begg e Mazumdar (Begg et al., 1994) e il Failsafe N (Orwin et al., 1983). Lo studio è conforme alle linee guida PRISMA per conduzione e presentazione (Page et al., 2021).

Sintesi dei risultati

La valutazione complessiva della certezza delle prove è stata effettuata in modo indipendente dagli autori con il metodo GRADE (Balshem et al., 2011). Il confronto e la discussione hanno guidato la gestione di eventuali disaccordi.

RISULTATI

Selezione degli studi

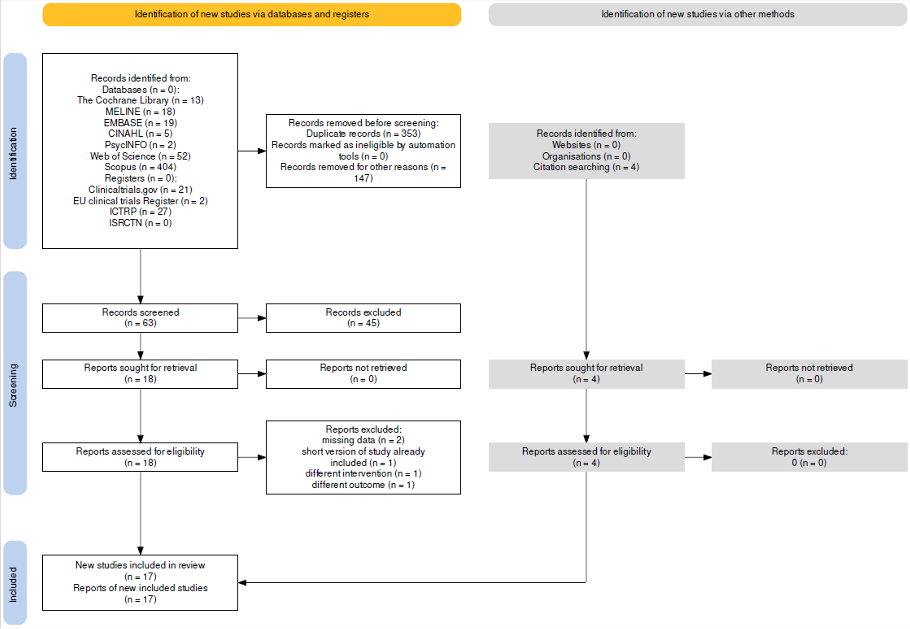

La ricerca dei documenti è stata effettuata il 13 settembre 2023 e ha prodotto il reperimento di 563 record; la Figura 1 mostra il flusso di selezione.

Figura 1 – Diagramma di flusso PRISMA.

Tramite l’analisi delle referenze degli studi eleggibili e delle revisioni pertinenti sono stati recuperati altri quattro studi. Complessivamente, 17 studi (Agostini et al., 2014; Arriaga et al., 2016; Dionigi et al., 2014; Dionigi et al., 2017; Fernandes et al., 2010; Golan et al., 2009; Kocherov et al., 2016; Meisel 2009; Messina 2014; Newman et al., 2019; Porat et al., 2014; Quiles et al., 2011; Scheel et al., 2017; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2007; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015) per altrettanti report hanno soddisfatto i criteri di inclusione previsti.

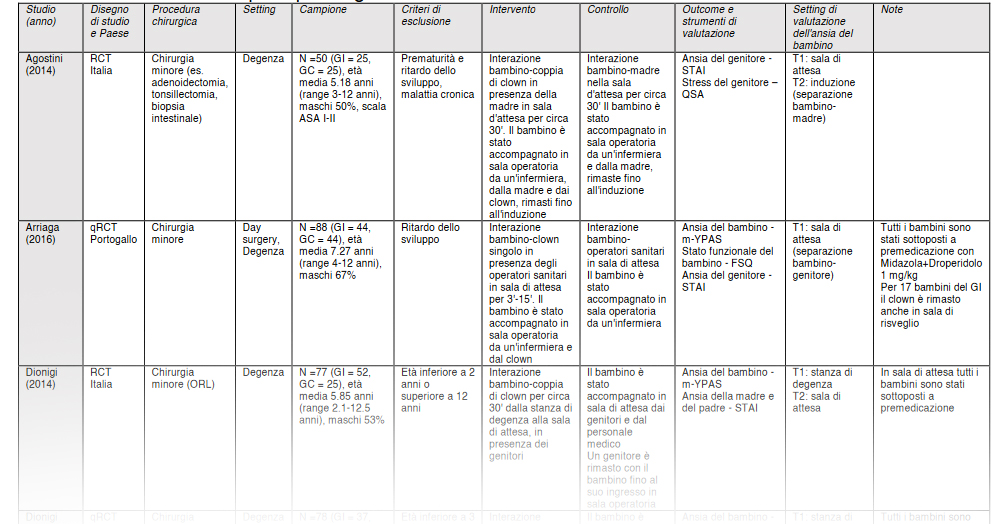

Tabella 2 – Caratteristiche principali degli studi inclusi.

Caratteristiche principali degli studi inclusi

Gli studi (Tabella 2) coprono un arco temporale di 14 anni, dal 2005 (Vagnoli et al., 2005) al 2019 (Newman et al., 2019). Sette studi sono stati condotti in Italia (Agostini et al., 2014; Dionigi et al., 2014; Dionigi et al., 2017; Messina 2014; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2007; Vagnoli et al., 2010), quattro in Israele (Golan et al., 2009; Kocherov et al., 2016; Newman et al., 2019; Porat et al., 2014), due in Portogallo (Arriaga et al., 2016; Fernandes et al., 2010), due in Spagna (Meisel 2009; Quiles et al., 2011), uno in Germania (Scheel et al., 2017) e uno in Sud Corea (Yun et al., 2015). Otto studi sono trial randomizzati controllati (Agostini et al., 2014; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Kocherov et al., 2016; Newman et al., 2019; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2007; Vagnoli et al., 2010) e nove sono quasi randomizzati (Arriaga et al., 2016; Dionigi et al., 2017; Fernandes et al., 2010; Meisel 2009; Messina 2014; Porat et al., 2014; Quiles et al., 2011; Scheel et al., 2017; Yun et al., 2015). Le procedure effettuate sui bambini, in regime di degenza o di day surgery, sono tutte di chirurgia minore. La dimensione campionaria è compresa tra un minimo di 31 (Scheel et al., 2017) e un massimo di 885 partecipanti (Messina et al., 2014).

Complessivamente i bambini reclutati sono stati 1910 di età media compresa tra 4.50 (Golan et al., 2009) e 8.93 (Scheel et al., 2017) anni e prevalenza di genere maschile compreso tra il 44% (Yun et al., 2015) e il 100% (Kocherov et al., 2016). I criteri di esclusione più frequenti sono stati: storia di precedente anestesia, prematurità, presenza di patologie croniche, ritardo mentale, significativi deficit uditivi o visivi. Cinque studi (Dionigi et al., 2017; Golan et al., 2009; Meisel et al., 2009; Quiles et al., 2011; Yun et al., 2015) hanno esplicitato, tra i criteri di esclusione, la paura per i clown; in uno di questi, dopo l’assegnazione al gruppo di intervento, quattro bambini si sono ritirati perché non si trovavano a proprio agio con il clown (Yun et al., 2015). Due studi disponevano di due gruppi di intervento e uno di controllo (Golan et al., 2009; Vagnoli et al., 2010), con il secondo braccio di intervento costituito da bambini che avevano ricevuto midazolam. L’intervento di clown terapia era effettuato da uno o due clown per lo più in sala di attesa; in alcuni casi iniziava in stanza di degenza, in altri poteva protrarsi fino al momento dell’induzione dell’anestesia.

L’intervento prevedeva un periodo variabile di interazione col bambino, da 3’ a 120’; salvo un caso (Quiles et al., 2011), almeno un genitore era sempre presente. Quando dichiarato, nel gruppo di controllo i bambini interagivano con il genitore e/o il personale sanitario in sala di attesa fino al momento dell’induzione. In sei studi (Arriaga et al., 2016; Dionigi et al., 2014; Dionigi et al., 2017; Messina et al., 2014; Porat et al., 2014; Quiles et al., 2011) tutti i bambini sono stati sottoposti a premedicazione, in due studi (Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2005) la sua effettuazione costituiva un criterio di esclusione. Undici studi hanno valutato l’ansia preoperatoria del bambino in sala di attesa (Arriaga et al., 2016; Dionigi et al., 2014; Dionigi et al., 2017; Fernandes et al., 2010; Golan et al., 2009; Meisel 2009; Messina 2014; Quiles et al., 2011; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2007; Vagnoli et al., 2010) e otto all’induzione dell’anestesia (Golan et al., 2009; Kocherov et al., 2016; Messina 2014; Porat et al., 2014; Scheel et al., 2017; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2007; Vagnoli et al., 2010), due il dolore postoperatorio del bambino alla dimissione (Newman et al., 2019; Yun et al., 2015), quattro l’ansia preoperatoria del genitore in sala di attesa (Agostini et al., 2014; Arriaga et al., 2016; Dionigi et al., 2014; Fernandes et al., 2010) e quattro all’induzione (Agostini et al., 2014; Scheel et al., 2017; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2010). Altri outcome considerati dagli studi sono stati (a) per il bambino: stato funzionale, benessere, preoccupazione, emozioni, temperamento, comportamento disadattivo, reazione emotiva o disagio psicologico, utilizzo di analgesici nel periodo postoperatorio; (b) per i genitori e/o gli operatori sanitari: gradimento dell’intervento; (c) per i clown: autoefficacia; (d) parametri biologici: cortisolo serico, ossitocina salivare, pressione arteriosa e frequenza cardiaca di bambino e genitore.

L’ansia preoperatoria del bambino è stata misurata in prevalenza con la modified Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS) (Kain et al., 1997); altri strumenti utilizzati sono stati lo State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger et al., 1983), lo State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) (Spielberger, 1973) e la Visual Analogue Scale (VAS) (Hornblow & Kidson, 1976). Il dolore postoperatorio del bambino è stato valutato tramite la Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale (FLACC) (Voepel-Lewis et al., 1997), la Faces Pain Rating Scale Revised (FPS-R) (Hicks et al., 2001) e la Wong-Baker Scale (WBS) (Garra et al., 2010). Infine, l’ansia o lo stress preoperatorio del genitore è stato quantificato spesso con lo STAI; altri strumenti usati sono stati il Quick Stress Assessment (QSA) (Vaz, 1995) e le Subjective Units of Distress (SUD) (Wolpe, 1969).

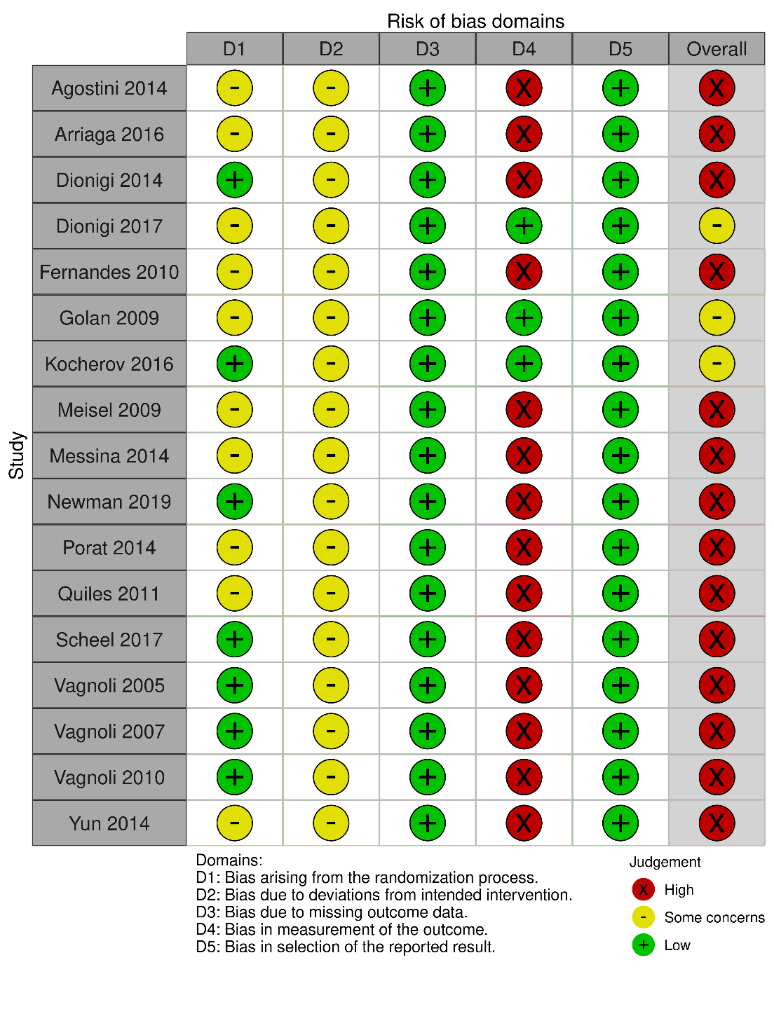

Rischio di bias negli studi

Per tre studi il rischio di bias è fonte di alcune preoccupazioni (Dionigi et al., 2017; Golan et al., 2009; Kocherov et al., 2016), per gli altri è elevato (Figura 2). Il dominio più critico è stato quello relativo al rischio di bias nella misurazione degli outcome (D4): in 14 studi su 17 (82.4%) i valutatori erano a conoscenza dell’intervento e non si può escludere che questo possa avere influito sulla misurazione oggettiva degli esiti.

Figura 2 – RoB 2 traffic light.

Analisi dei dati

Gli autori di uno studio (Kocherov et al., 2016) non hanno precisato se il valore di m-YPAS preoperatorio del bambino fosse stato registrato in sala di attesa o all’induzione; si è assunta la seconda ipotesi perché più conservativa – la letteratura di riferimento riporta trend di valori di ansia più elevati all’induzione associati ad una minore efficacia dell’intervento.

Uno studio (Meisel et al., 2009) ha misurato il disagio psicologico; questo costrutto è da considerarsi indistinguibile nettamente dall’ansia nei bambini (Isaacs, 2021), a causa della loro maturità cognitiva che ancora non si è completamente sviluppata. In un altro studio (Dionigi et al., 2014) è stata valutata in modo distinto sia l’ansia preoperatoria della madre che quella del padre; si è preferito tuttavia utilizzare le misure afferenti alla figura materna, per il ruolo predominante che ha avuto con il piccolo paziente in sala di attesa; infatti: (a) 42 bambini su un totale di 77 partecipanti (54.5%) erano accompagnati dalla madre e dal padre, ma la figura genitoriale che per lo più ha interagito attivamente per distrarre il bambino è stata la madre; (b) dei restanti 35 bambini, 26 (74.3%) erano accompagnati solo dalla madre, che quindi ha interagito in esclusiva, e 9 (25.7%) solo dal padre. Infine, è utile rimarcare che lo STAI è composto da item che misurano l’ansia di stato, che riflette come il soggetto si sente in quel momento, e da altri che valutano l’ansia di tratto, che identifica come il soggetto si sente abitualmente (Spielberger et al., 1983).

Per gli studi che hanno distinto i risultati di STAI in base al tipo di ansia (Agostini et al., 2014; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2010), le misure utilizzate per la sintesi quantitativa sono state quelle dell’ansia di stato.

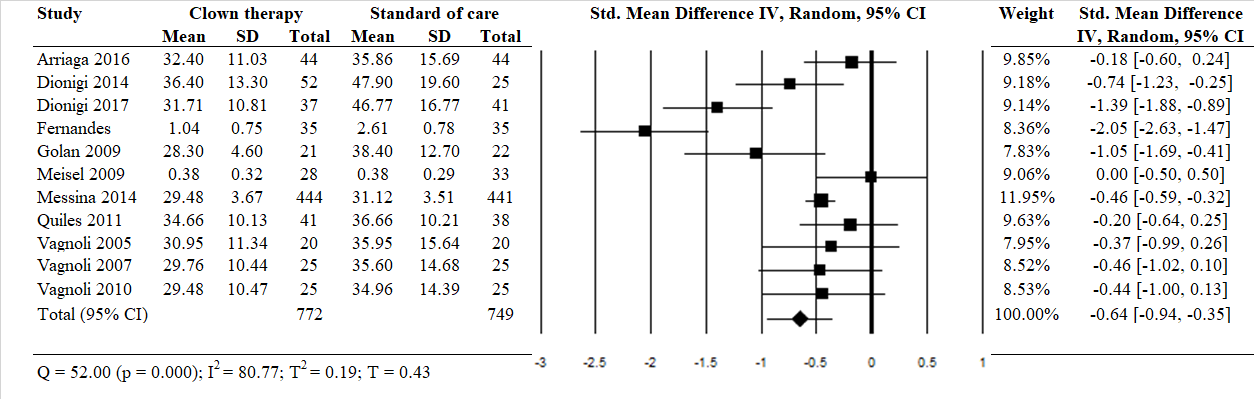

Effetto della clown terapia sull’ansia preoperatoria del bambino

L’analisi degli studi inclusi nella presente revisione circa l’effetto della clown terapia rispetto alle cure standard sull’ansia preoperatoria in sala di attesa ha incluso 1521 partecipanti. Il valore di Standard Mean Deviation (SMD) (95% CI) è pari a -0.64 ([-0.94, -0.35], I2 = 80.77%) a favore dell’intervento in modo statisticamente significativo (Tabella 3).

Tabella 3 – Ansia preoperatoria (sala di attesa) del bambino: clown terapia vs cure standard.

L’analisi dell’effetto della clown terapia rispetto alla premedicazione con midazolam sull’ansia preoperatoria in sala di attesa ha incluso 93 partecipanti. L’SMD (95% CI) è pari a -0.74 ([-1.16, -0.32], I2 = 0.00%) a favore dell’intervento in modo statisticamente significativo.

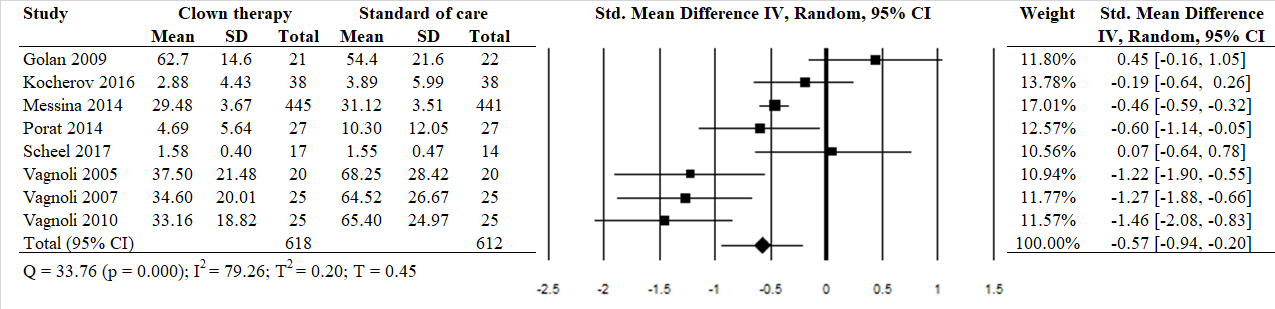

L’analisi dell’effetto della clown terapia rispetto alle cure standard sull’ansia preoperatoria al momento dell’induzione dell’anestesia ha incluso 1230 partecipanti. L’SMD (95% CI) è pari a -0.57 ([-0.94, -0.20], I2 = 79.26%) a favore dell’intervento in modo statisticamente significativo (Tabella 4).

Tabella 4 – Ansia preoperatoria (induzione) del bambino: clown terapia vs cure standard.

Effetto della clown terapia sul dolore postoperatorio del bambino

L’analisi dell’effetto della clown terapia rispetto alle cure standard sul dolore postoperatorio alla dimissione ha incluso 95 partecipanti. L’SMD (95% CI) è pari a -0.74 ([-1.93, 0.45], I2 = 87.81%) a favore dell’intervento in modo statisticamente non significativo.

Effetto della clown terapia sull’ansia preoperatoria del genitore

L’analisi dell’effetto della clown terapia rispetto alle cure standard sull’ansia preoperatoria in sala di attesa ha incluso 275 partecipanti. L’SMD (95% CI) è pari a -0.45 ([-0.71, -0.20], I2 = 7.59%) a favore dell’intervento in modo statisticamente significativo.

L’analisi dell’effetto della clown terapia rispetto alle cure standard sull’ansia preoperatoria al momento dell’induzione dell’anestesia ha incluso 171 partecipanti. L’SMD (95% CI) è pari a 0.01 ([-0.44, 0.47], I2 = 54.50%) a favore dell’intervento in modo statisticamente non significativo.

Analisi aggiuntive

Non è stato possibile effettuare analisi aggiuntive per sottogruppi perchè nessuno studio ha distinto l’effetto della clown terapia in funzione del genere e dell’età dei bambini.

Analisi di sensibilità

Dopo la rimozione di uno studio ad ampia dimensione campionaria (Messina et al., 2014), l’SMD (95% CI) è pari a -0.68 ([-1.06, -0.29], I2 = 81.87%; N = 636) a favore dell’intervento in modo statisticamente significativo.

Bias di pubblicazione

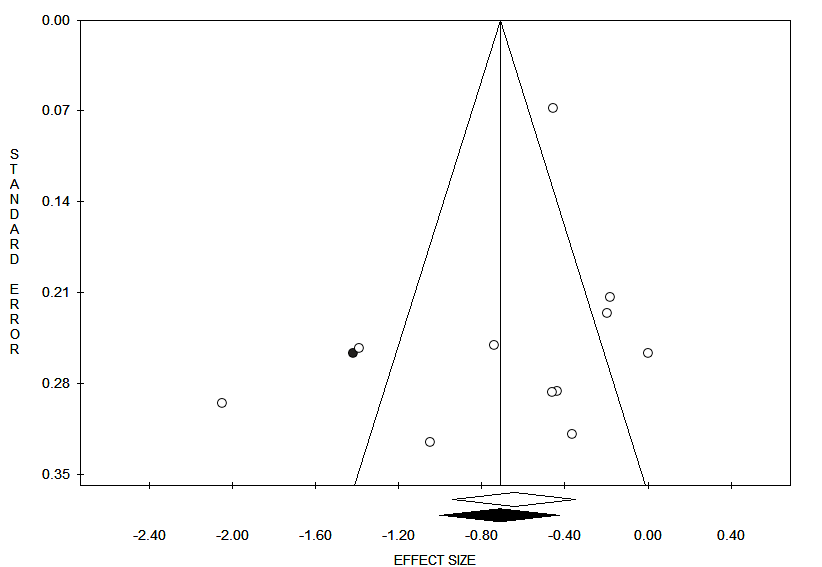

L’ispezione del funnel plot (Figura 3) suggerisce che il bias di pubblicazione è improbabile: (a) il metodo Trim and Fill ha individuato uno studio asimmetrico, ma la dimensione d’effetto stimata (in nero) ricalca sostanzialmente quella osservata (in bianco) (SMD = -0.71 vs SMD = -0.64); (b) il test di Egger e il test di Begg e Mazumdar non sono statisticamente significativi (p = 0.369 e p = 0.102 rispettivamente); (c) il valore di Failsafe N (N = 244) supera il limite di sicurezza (5k + 10 = 65).

Figura 3 – Funnel plot.

Riepilogo dei risultati

La valutazione GRADE ha prodotto (a) una bassa certezza/qualità delle prove per il moderato effetto della clown terapia vs le cure standard sull’ansia preoperatoria del bambino in sala di attesa e all’induzione; (b) una bassa certezza/qualità delle prove per il piccolo effetto della clown terapia vs le cure standard sull’ansia preoperatoria del genitore in sala di attesa; (c) una certezza/qualità delle prove molto bassa e l’assenza di evidenze dell’effetto della clown terapia vs le cure standard sul dolore postoperatorio del bambino e l’ansia preoperatoria del genitore all’induzione (Tabella 5).

Tabella 5 – Sintesi dei risultati

| Summary of findings. Effectiveness of clown therapy for children in the perioperative period. | |||||

| Clown therapy compared to standard of care | |||||

| Patient or population: children (0 to 18) undergoing minor surgery

Setting: day surgery, ward Intervention: clown therapy Comparison: standard of care |

|||||

| Outcome | Anticipated absolute effects*

(95% CI) |

N° of partecipants (studies) | Certainty/quality

of the evidence (GRADE) |

Comments** | |

| Risk with standard of care | Risk with clown therapy | ||||

| Children anxiety (waiting room) | – | The mean level of anxiety (SMD) with clown therapy was 0.64 standard deviation lower (0.94 to 0.35 lower). | 1521

(6 qRCTs, 5 RCTs) |

⊕⊕⊝⊝

Lowa,b |

This result equates to a moderate difference in favor of clown therapy. |

| Children anxiety (induction) | – | The mean level of anxiety (SMD) with clown therapy was 0.57 standard deviation lower (0.94 to 0.20 lower). | 1230

(3 qRCTs, 5 RCTs) |

⊕⊕⊝⊝

Lowa,b |

This result equates to a moderate difference in favor of clown therapy. |

| Children pain (discharge) | – | The mean level of anxiety (SMD) with clown therapy was 0.74 standard deviation lower (1.93 lower to 0.45 higher). | 95

(1 qRCTs, 1 RCTs) |

⊕⊝⊝⊝

Very lowa,c |

There is no evidence of an effect of clown therapy. |

| Parent anxiety (waiting room) | – | The mean level of anxiety (SMD) with clown therapy was 0.45 standard deviation lower (0.71 to 0.20 lower). | 275

(1 qRCTs, 3 RCTs) |

⊕⊕⊝⊝

Lowa,d |

This result equates to a small difference in favor of clown therapy. |

| Parent anxiety (induction) | – | The mean level of anxiety (SMD) with clown therapy was 0.01 standard deviation higher (0.44 lower to 0.47 higher). | 171

(1 qRCTs, 1 RCTs) |

⊕⊝⊝⊝

Very lowa,c |

There is no evidence of an effect of clown therapy. |

| *The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).

**0.2 represents a small difference, 0.5 a moderate difference and 0.8 a large difference. CI: confidence interval; SMD: standardized mean difference; qRCTs: quasi randomized controlled trials; RCTs: randomized controlled trials |

|||||

| GRADE Working Group grades of evidence

High certainty: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect Moderate certainty: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is substantially different Low certainty: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate of the effect Very low certainty: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different from the estimate of effect |

|||||

| aDowngraded once for serious study limitations: trials had some concerns/high risk of bias.

b Downgraded once for inconsistency due to substantial heterogeneity (60% < I2 < 90%). c Downgraded twice for imprecision due to analysis based on < 100 participants per group. d Downgraded once for imprecision due to analysis based on < 200 participants per group. |

|||||

DISCUSSIONE

Questo studio si è proposto di valutare se la clown terapia fosse efficace per i bambini nel periodo perioperatorio. Alla luce dei risultati emersi, l’intervento sembra in grado di ridurre l’ansia preoperatoria del bambino in sala di attesa, appare efficace anche al momento dell’induzione dell’anestesia mentre, benchè promettente, l’effetto sul dolore postoperatorio necessita di ulteriori conferme da future ricerche. La clown terapia sembra funzionare sull’ansia preoperatoria del genitore in sala di attesa ma non all’induzione. Quanto ottenuto è coerente, per direzione e dimensione d’effetto, con i risultati dell’unica revisione sistematica con meta-analisi disponibile in letteratura (Zhang et al., 2017). Tuttavia, il confronto è parzialmente utile, in quanto non è chiaro se i valori di ansia preoperatoria considerati per la generazione delle meta-analisi si riferiscano alla valutazione effettuata in sala di attesa o all’induzione.

La dimensione di effetto calcolata per l’ansia preoperatoria del bambino in sala di attesa (SMD = -0.64) corrisponde a un NNT = 2.864: orientativamente, in un bambino ogni tre trattati con la clown terapia si registra una riduzione del sintomo. Il livello di certezza/qualità delle prove è basso quindi la fiducia nella stima dell’effetto è limitata: l’effetto reale potrebbe essere sostanzialmente diverso. È da evidenziare la possibile superiorità della clown terapia a confronto con la sedazione tramite midazolam per il controllo dell’ansia preoperatoria, ma allo stato attuale delle conoscenze questo risultato è sub iudice e in attesa di ulteriori conferme. L’analisi di sensibilità ha confermato la robustezza della dimensione d’effetto stimata. Non è stato possibile effettuare un’analisi per sottogruppi perché gli autori degli studi non hanno effettuato una stratificazione dei risultati per età e genere di appartenenza.

Implicazioni per la pratica

Con le cautele del caso, in quanto l’assenza di cecità potrebbe avere sovradimensionato l’efficacia dell’intervento, e in attesa di ulteriori studi, la clown terapia sembra essere un intervento efficace per il controllo dell’ansia preoperatoria in sala di attesa e all’induzione dell’anestesia nei bambini di età 4-9 anni da sottoporre ad intervento di chirurgia minore; l’effetto positivo è promettente anche sul dolore postoperatorio alla dimissione. L’intervento fornisce risultati misti per l’ansia preoperatoria del genitore: sembra di beneficio in sala di attesa ma non al momento dell’induzione. Oltre alla dimensione campionaria ridotta, che potrebbe avere determinato casualmente questo risultato, l’incoerenza ha due ragionevoli spiegazioni: (a) i clown concentrano la loro attenzione sul bambino, che è il focus dell’intervento, e non sul genitore (Dionigi et al., 2014; Zhang et al., 2017); (b) l’ansia preoperatoria del bambino ha origine diversa da quella del genitore perché nel primo essa deriva del senso di estraneità e disorientamento, nel secondo è principalmente causata dalla malattia del figlio (Zhang et al., 2017).

L’eterogeneità statistica tra gli studi è elevata (I2 = 80.77%), ma ciò non sorprende in quanto le fonti di eterogeneità clinica sono molteplici. Infatti: (a) le differenti caratteristiche socioculturali dei Paesi dove sono stati condotti gli studi possono avere influenzato la diade bambino-genitore e l’operatore sanitario riguardo la percezione, valutazione, gestione e approccio all’ansia preoperatoria; (b) non tutti i bambini sono alla prima esperienza di ricovero ospedaliero; l’efficacia dell’intervento potrebbe quindi essersi resa meno evidente in quanto o l’ambiente era già noto al bambino e quindi i livelli basali di ansia erano piuttosto bassi, o viceversa erano molto elevati a causa della rievocazione di pregressi eventi spiacevoli e/o dolorosi; (c) manca uniformità nei criteri di esclusione: ad esempio, non sempre è esplicitata l’esclusione di soggetti sedati con midazolam o noti per essere a disagio con i clown; (d) la clown terapia viene svolta da una coppia di clown di genere uguale o differente oppure da un solo clown e il percorso di formazione ed expertise sul campo spesso non viene specificato; (e) sono poco descritte le caratteristiche delle attività di clown terapia; (f) la durata di interazione clown-bambino è variabile, così come il contesto dove si effettua l’intervento (stanza di degenza e/o sala di attesa e/o all’induzione); (g) tipo e grado di interazione genitore-bambino non vengono descritti; (h) in alcuni studi tutti i partecipanti ricevono la premedicazione, in altri nessuno; (i) non sempre il genitore può accedere in sala operatoria al momento dell’induzione; ciò è rilevante perché è dimostrato (LeRoy et al., 2003) che la separazione dal genitore rappresenta un fattore correlato all’aumento dell’ansia preoperatoria nel bambino.

Implicazioni per la ricerca

Gli studi futuri dovrebbero disporre di una maggiore qualità metodologica ed essere multicentrici, al fine di ottenere una dimensione campionaria superiore e una potenza tale da permettere un’analisi per sottogruppi in base a genere ed età. Questo consentirebbe di riconoscere per quali bambini l’intervento è particolarmente efficace. Sarebbe auspicabile una standardizzazione sul ricorso alla premedicazione con midazolam, in modo da distinguere con più chiarezza il ruolo della clown terapia. Al momento sono disponibili studi che analizzano l’effetto dell’intervento sull’ansia preoperatoria di genitori di bambini neurocognitivamente integri da sottoporre a interventi di chirurgia minore, quindi sarebbe interessante effettuare ricerche focalizzate sull’impatto per interventi più invasivi o su bambini con disturbi neurocognitivi. L’analisi degli studi inclusi ha evidenziato che la clown terapia viene effettuata da un clown o da una coppia di clown. Questo aspetto non è di secondaria importanza e potrebbe essere utile promuovere ulteriori ricerche per verificare l’effetto dell’intervento in funzione di questa variabile.

Durante la sua attività in ospedale in effetti il clown può lavorare da solo o in coppia; in tal caso vi sono tre possibili modelli di ruolo: (1) l’intrattenitore, che utilizza le arti dello spettacolo, la magia e i giochi di prestigio, (2) l’auguste, un clown che di solito indossa abiti ordinari e malconci, è piuttosto sfortunato e fa ridere i bambini con il linguaggio del corpo e gag semplici ma efficaci (slapstick humor), e (3) il clown terapeuta, che offre supporto emotivo al bambino (Carp, 1998; Dionigi et al., 2012; Wertgen, 2009). Questi modelli di ruolo potrebbero non funzionare in modo indifferente per qualsiasi bambino, con una conseguente ricaduta sulla gestione dell’ansia preoperatoria.

Nonostante sia riconosciuta dal personale sanitario e in particolar modo da quello infermieristico l’efficacia della clown terapia sui bambini (Dionigi et al., 2017), persistono ancora problemi di accettazione nel contesto della chirurgia pediatrica perché c’è la diffusa convinzione che l’intervento interferisca con la routine preoperatoria e che sia di ostacolo al rapporto tra medico e diade genitore-bambino (Messina et al., 2014; Vagnoli et al., 2005; Scheel et al., 2017); in quest’ottica, sarebbe utile condurre studi fenomenologici per comprendere a fondo le ragioni alla base del problema. Sarebbero infine da incoraggiare studi futuri sulla coulrofobia (paura dei clown); nonostante si tratti di una fobia ben definita, poca ricerca è stata indirizzata per determinarne la prevalenza o comprenderne il significato, sia nella popolazione generale che, in particolare, nei bambini (Lopes-Júnior et al., 2020).

Limiti

Il limite principale della revisione consiste nella bassa qualità metodologica, nell’elevato rischio di bias e nell’alto livello di eterogeneità degli studi inclusi, elementi che nel complesso sollevano interrogativi sulla piena affidabilità e validità esterna dei risultati.

CONCLUSIONI

La clown terapia applicata al bambino nel periodo perioperatorio sembra un intervento efficace. É in grado di ridurre l’ansia preoperatoria in sala di attesa e all’induzione dell’anestesia e ha un effetto positivo sul dolore postoperatorio. Tuttavia, occorrono altre ricerche che superino gli attuali limiti metodologici e forniscano ulteriori conferme.

Conflitto di interessi

Tutti gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e l’assenza di sponsor economici.

Registrazione dello studio

su PROSPERO (ID: CRD42023471048)