INTRODUZIONE

Il tumore della vescica è una delle neoplasie urologiche più comuni, con un’incidenza che lo colloca al secondo posto tra i tumori urologici, al quarto tra quelli maschili e al quinto nella popolazione generale. Colpisce prevalentemente individui di sesso maschile e di età avanzata (Bracarda et al., 2022). Il carcinoma vescicale non muscolo-invasivo (NMIBC) rappresenta circa il 70% dei casi di tumore alla vescica (Lenis et al., 2020), con un numero significativo di recidive che interessa il 60-70% dei pazienti. Inoltre, in assenza di un trattamento adeguato, tra il 20 e il 30% dei casi può evolvere in tumore vescicale muscolo-infiltrante (MIBC) (Nayak et al., 2021). Il tasso di incidenza in Europa è di 27/100.000 tra gli uomini, e 6/100.000 tra le donne. L’ampia diffusione della malattia è da imputarsi alle ridotte percentuali di progressione e all’alta sopravvivenza nel lungo termine dei pazienti in trattamento (Bracarda et al., 2022). Tipicamente, il trattamento di riferimento per i pazienti a rischio intermedio e alto (secondo la classificazione European Association of Urology EAU Risk Factor) è costituito dalla terapia intravescicale con Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Tale terapia è in grado di ridurre significativamente il rischio di recidiva e di progressione del tumore (Kamat et al., 2020).

La condizione di vita dei soggetti affetti da NMIBC dipende da diversi fattori, tra cui i molteplici follow-up per i trattamenti intravescicali, il monitoraggio oncologico e i sintomi propri della malattia, che insieme possono causare importanti livelli di ansietà (Konety et al., 2020). È stato rilevato che le ripetute terapie intravescicali e le cistoscopie di sorveglianza hanno un impatto negativo sulla qualità di vita (QoL), causando la riduzione di valori di funzionalità fisica e salute mentale (Nayak et al., 2021). Un peggioramento dei sintomi del tratto urinario inferiore è stato inoltre registrato in circa il 40% dei pazienti sottoposti a terapia intravescicale, mostrando associazioni negative con lo stato di salute globale e associazioni positive con il dolore (Nayak et al., 2021). Questo dato è particolarmente significativo in quanto disuria, frequenza urinaria, ed ematuria visibile sono comunque presenti nel 70% dei pazienti in terapia (Nayak et al., 2021).

Diversi studi hanno analizzato aspetti del percorso di malattia di soggetti affetti da NMIBC e valutato l’impatto degli interventi educativi nel supportare il paziente. Alcune evidenze suggeriscono che questi interventi concorrono a ridurre il distress psicologico e migliorare l’aderenza alle terapie (Vahr et al., 2015; Wang & Wang, 2023). Vahr e colleghi (2015), pur riconoscendo il ruolo chiave degli interventi educativi sul livello di self-care, non giungono però ad una conclusione certa riguardo al loro impatto sulla QoL e si limitano a delineare i contenuti di un possibile intervento (Vahr et al., 2015). Infine, nello studio di Catto et al. (2021), è emerso che nei pazienti sottoposti a terapia intravescicale con BCG si osserva una riduzione della QoL, particolarmente tra i 3 e i 6 mesi successivi al trattamento. Inoltre, sono stati registrati aumenti nei punteggi relativi ai sintomi urinari a 6 mesi e ansie legate alla possibile contaminazione del partner a 3 mesi (Catto et al., 2021).

Poiché l’influenza degli interventi educativi sulla QoL dei pazienti sottoposti a trattamento con BCG è stata relativamente poco studiata (Varh et al., 2015), il presente studio si propone di valutare l’efficacia di un intervento educativo mirato nel supportare i pazienti affetti da NMIBC in trattamento con BCG. Alcuni studi suggeriscono che gli interventi educativi condotti dagli infermieri possano favorire una maggiore consapevolezza del paziente, migliorando la gestione dell’ansia, la percezione del proprio stato di salute e la capacità di affrontare gli effetti avversi del trattamento (Vahr et al., 2015; Wang & Wang, 2023). L’analisi dei dati ottenuti consentirà di determinare se tali interventi possano effettivamente influenzare la QoL dei pazienti con NMIBC in terapia con BCG.

OBIETTIVI

L’obbiettivo di questo studio era valutare l’impatto di un intervento educativo sulla QoL dei pazienti con NMIBC sottoposti a instillazioni di BCG.

MATERIALI E METODI

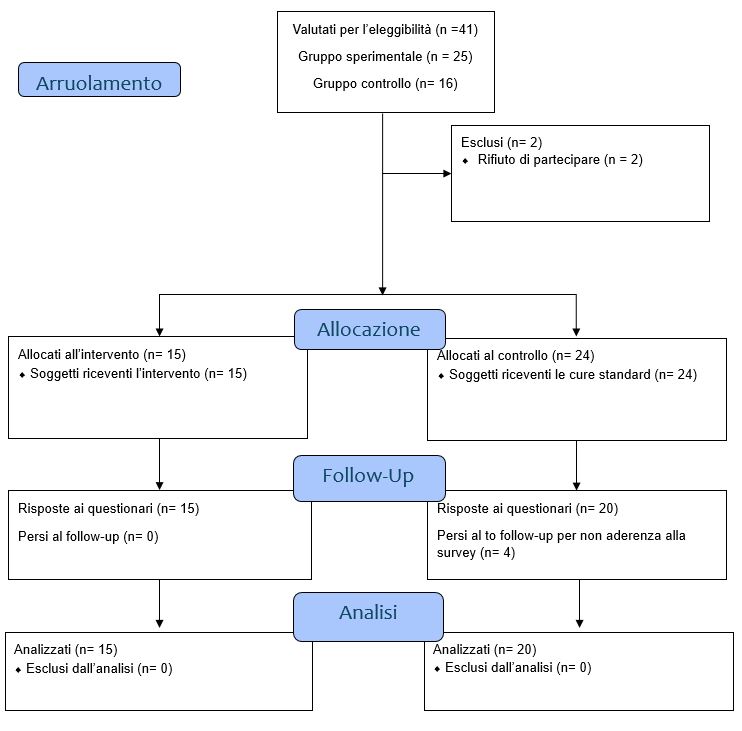

È stato condotto uno studio non randomizzato quasi sperimentale a due bracci paralleli presso il Policlinico Tor Vergata tra il 20 febbraio 2024 e il 3 settembre 2024. Lo studio è stato condotto in accordo con la checklist CONsolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT) Statement (Supplementary File 1). Il disegno quasi-sperimentale è stato scelto per motivi organizzativi legati al contesto clinico in cui lo studio è stato condotto. Non era possibile applicare una randomizzazione poiché i pazienti erano assistiti in due differenti settings clinici e l’assegnazione ai gruppi sperimentale e controllo è avvenuta sulla base della disponibilità all’intervento educativo già programmato. Tuttavia, questa scelta riflette la realtà pratica dell’erogazione delle cure, permettendo di testare l’intervento in un setting reale e applicabile.

Campionamento e stima del campione

I soggetti sono stati arruolati nello studio se rispettavano i seguenti criteri di inclusione: essere affetti da NMIBC, essere stati sottoposti a intervento di TURB ed essere candidati ad almeno un ciclo di instillazione endovescicale di solo BCG. I soggetti pediatrici, sottoposti a instillazione con Mitomicina C non sono stati arruolati. I partecipanti del gruppo sperimentale sono stati sottoposti ad un intervento educativo mentre i soggetti del gruppo controllo hanno seguito la comune prassi assistenziale, ovvero sono stati assistiti all’interno dell’Ambulatorio di Urologia. Presupponendo una probabilità di un errore di tipo 1 (errore alpha) di 0,05, una potenza del campione dell’80% e di registrare nel gruppo sperimentale un miglioramento atteso di almeno 6 punti nei domini “Salute Fisica” e “Salute Mentale” del modello QLQ-C30 (Yu et al., 2019), si è stimato di arruolare 26 partecipanti per rilevare differenze significative nei punteggi della QoL tra i due gruppi. Considerando un tasso di tasso di abbandono del 20% al follow-up, almeno 32 pazienti in totale dovevano essere arruolati nello studio.

Intervento educativo

All’interno dell’Ambulatorio Infermieristico delle Cronicità, i pazienti affetti da NMIBC e sottoposti a instillazioni intravescicali di BCG hanno ricevuto un intervento educativo individuale, condotto da un chronic care nurse, il giorno della prima instillazione del ciclo di induzione. L’intervento educativo è stato strutturato sotto forma di colloquio interattivo, della durata minima di circa 30 minuti, rispettando la checklist delle informazioni da fornire ai pazienti elaborata da Varh et al. (2015), con l’obiettivo di fornire, attraverso un linguaggio semplice, informazioni chiare e dettagliate sulla terapia con BCG, sui possibili effetti collaterali e sulle strategie di gestione della malattia. Inoltre, i pazienti avevano la possibilità di rivolgere ulteriori domande e richiedere chiarimenti anche nel corso dei successivi accessi ambulatoriali, garantendo così un supporto continuativo nel percorso terapeutico. La scelta del colloquio individuale è stata motivata dalla necessità di creare un ambiente favorevole alla comunicazione, in cui il soggetto potesse porre domande, esprimere dubbi e condividere eventuali timori. Questo approccio ha permesso all’infermiere di personalizzare le informazioni fornite e di adattare l’intervento alle esigenze specifiche del paziente, favorendo un’assistenza più centrata sulla persona (Vahr et al., 2015; Wang & Wang, 2023).

A supporto del colloquio, è stato consegnato un opuscolo informativo strutturato come guida di riferimento per il paziente e come strumento di supporto per l’infermiere nella trattazione dei punti principali. L’opuscolo includeva contenuti derivati dallo studio di Vahr et al. (2015) e dai suggerimenti forniti dall’Associazione PAzienti LIberi dalle Neoplasie UROteliali Palinuro. L’opuscolo è stato redatto in forma di domande aperte (es. Cos’è il BCG? Come funziona il BCG? Perché è importante il BCG?), con risposte formulate in un linguaggio semplice e accessibile, al fine di garantire la massima comprensione da parte di tutti i pazienti. I contenuti erano suddivisi nei seguenti argomenti chiave:

- Descrizione della terapia con BCG (meccanismo d’azione, benefici e obiettivi del trattamento).

- Gestione quotidiana della patologia (es. uso di diuretici e antibiotici, restrizioni idriche).

- Effetti collaterali e strategie di gestione (es. prevenzione del rischio di contaminazione, gestione dei sintomi avversi, contatti di emergenza disponibili).

- Mantenimento della qualità di vita (strategie per ridurre l’impatto psicologico e fisico della terapia).

Ruolo dei ricercatori e providers dell’intervento

Due ricercatori principali erano responsabili di raccogliere i dati dal gruppo di intervento e di controllo. Quattro chronic care nurses afferenti all’Ambulatorio delle Cronicità hanno erogato l’intervento educativo ai partecipanti del gruppo sperimentale. I chronic care nurses sono infermieri con le medesime competenze e abilità tecnico professionali ed erano in possesso della laurea triennale, master in case management, esperienza clinica maggiore di 10 anni e avevano seguito un percorso di formazione avanzato relativo alle patologie croniche (e.g. urologiche, endocrinologiche).

Raccolta dati

Un ricercatore non coinvolto nell’erogazione dell’intervento si è occupato dell’arruolamento e somministrazione dei questionari ai pazienti. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un’informativa contenente gli obiettivi e lo scopo dello studio all’arruolamento e a distanza di tre settimane dal trattamento con BCG si è proceduto alla raccolta dei dati.

Strumenti

I dati sono stati raccolti attraverso un questionario composto da una sezione dedicata ad indagare le variabili socio-demografiche (e.g. età, genere, titolo di studio, abitudine tabagica), una sezione relativa alla patologia (e.g. fase della terapia, stadio invasività del tumore pT, grado del tumore, numero di lesioni, dimensioni delle lesioni, tumore primario/recidivante, presenza/assenza di Carcinoma in situ (Cis) associato, EAU Risk factor) e l’ultima sezione composta da strumenti validati. Le informazioni relative alla sezione della patologia sono state reperite dalla consultazione della documentazione sanitaria in possesso del partecipante e necessarie per il trattamento con BCG.

Gli strumenti utilizzati per indagare la QoL sono stati il QLQ-C30 e QLQ-NMIBC24. Si è scelto di utilizzare questi due strumenti al fine di comprendere appieno la QoL dei partecipanti, valutando le ripercussioni della patologia oncologica in generale e quelle specifiche relative all’apparato urinario, così come suggerito dall’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Il QLQ-C30 (Blazeby et al., 2014) valutava la HRQoL nelle persone affette da cancro indipendentemente dal tipo di patologia oncologica. È composto da 30 items organizzati in 15 domini. Di questi, 5 sono domini multi-item e rappresentano il funzionamento fisico, di ruolo, cognitivo, emotivo e sociale, 3 sono domini multi-item di sintomi che rappresentano affaticamento, dolore e nausea/vomito, e 6 sono domini a singolo item di sintomi che rappresentano dispnea, insonnia, perdita di appetito, stipsi, diarrea, difficoltà finanziarie. Un altro strumento utilizzato è stato il QLQ-NMIBC24 (Nayak et al., 2021; Rutherford et al., 2018), uno strumento composto da 24 items organizzati in 11 domini. Di questi 6 sono domini di sintomi multi-item (sintomi urinari, malessere, preoccupazioni future, gonfiore/flatulenza, funzione sessuale e funzione sessuale maschile), 5 sono domini di sintomi a singolo item (problemi inerenti al trattamento intravescicale, intimità sessuale, rischio di contaminazione del partner, piacere sessuale e problemi sessuali femminili). L’affidabilità del QLQ-NMIBC24 è stata valutata da Rammant et al. (2023), registrando un alpha di Cronbach > 0,70. Lo score finale di entrambi gli strumenti varia da 0 a 100. Per i domini funzionali 0 corrisponde alla più bassa funzionalità possibile (QoL bassa), mentre 100 alla più alta funzionalità possibile (QoL alta). Per i domini dei sintomi 0 rappresenta l’assenza di sintomi (QoL alta), e 100 la presenza di sintomi molto forti (QoL bassa) (Beeren et al., 2023).

Analisi dei dati

I dati raccolti sono stati analizzati con analisi descrittive ed inferenziali, comparando il gruppo sperimentale e gruppo controllo. I dati sono stati elaborati ed analizzati secondo le indicazioni EORTC per il calcolo dei singoli domini. Per analizzare la QoL è stato utilizzato il modello a due fattori a domini aggregati elaborato dallo studio di Yu et al. (2019). Tale modello è stato costruito aggregando i domini del QLQ-C30: i domini Fatigue (items 10, 12, 18), Physical Functioning (items 1–5), Role Functioning (items 6 e 7), Dyspnoea (item 8), Pain (items 9 e 19) e Social Functioning (items 26 e 27) sono stati raggruppati nel dominio aggregato della “Salute Fisica”, mentre i domini Cognitive Functioning (item 20) e Emotional Functioning (items 21–24) sono stati raggruppati nel dominio aggregato della “Salute Mentale”. Per costruire i nuovi indicatori è stato necessario invertire i risultati nelle scale dei sintomi (Yu et al., 2019), in deroga alle regole per il calcolo espresse nel manuale di EORTC. I dati categoriali sono stati comparati utilizzando il test del chi quadro. I dati continui degli score di QoL sono stati confrontati utilizzando il t-test a campioni indipendenti. I dati relativi alla QoL sono stati analizzati seguendo i dati basali di riferimento stabiliti nello studio di Yu et al. (2019). Uno score di p-value <0,05 è stato considerato significativo. Tutte le analisi sono state condotte con Microsoft Excel e SPSS® ver. 22.0.

Considerazioni etiche

La partecipazione allo studio dei soggetti era volontaria, e tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni sulla ricerca e sui suoi scopi. L’accesso ai dati raccolti è stato limitato ai soli ricercatori, e tutti i dati sensibili sono stati anonimizzati, attribuendo un codice alfanumerico al momento dell’arruolamento. Per la conduzione di questo studio è stato ottenuto il parere etico del Policlinico Tor Vergata (Nr. 669/21).

RISULTATI

Caratteristiche sociodemografiche

I soggetti valutati per l’eleggibilità iniziale erano 41 pazienti. Di questi 2 sono usciti dallo studio, e 4 sono stati persi al follow-up per non aderenza alla compilazione del questionario (Figura 1). 35 pazienti sono stati inclusi nel campione finale, di cui 15 nel gruppo sperimentale e 20 nel gruppo controllo. Due terzi del campione era di sesso maschile (23 pazienti) con un’età media di 72 anni (mediana: 69; range: 52-90) ed erano prevalentemente fumatori. 18 partecipanti erano sottoposti alla fase di induzione mentre 17 erano in quella di mantenimento. Il 66% del campione aveva ricevuto una stadiazione istologica pT1, a fronte di un 34% con stadiazione pTa. Il 77% del campione era affetto da un tumore di alto grado ovvero caratterizzato da “singola lesione”. Anche l’associazione con Cis era bassa, con un’assenza di questo nell’80% dei casi, e una presenza nel 20%. Rispetto all’EAU Risk Factor, è emerso che il 23% aveva un rischio intermedio, e il 77% rischio alto (Tabella 1).

Figura 1 – CONSORT 2010 Diagramma di flusso.

Tabella 1 – Dati sociodemografici e clinici dei due gruppi in studio.

| Variabile | Totale | % | Sperimentale | % | Controllo | % | p-value (chi-2) | |

| GENERE | 0,181 (1,785) | |||||||

| Maschio | 23 | 65,71 | 8 | 53,33 | 15 | 75,00 | 1,785 | |

| Femmina | 12 | 34,29 | 7 | 46,67 | 5 | 25,00 | 0,181 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Età (anni) | ||||||||

| Mediana (range) | 69 (90-52) | |||||||

| Media | 72 | |||||||

| DS | ±9,43 | |||||||

| Fase della terapia | ||||||||

| Induzione | 18 | 51,43 | 15 | 100,00 | 3 | 15,00 | 0,000 (24,791)24,791 | |

| Mantenimento | 17 | 48,57 | 0 | 0,00 | 17 | 85,00 | 0,000 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Abitudine tabagica | 0,558 (1,166) | |||||||

| Fumatore | 7 | 20,00 | 4 | 26,67 | 3 | 15,00 | 0,558 | |

| Non fumatore | 7 | 20,00 | 2 | 13,33 | 5 | 25,00 | 1,166 | |

| Ex fumatore | 21 | 60,00 | 9 | 60,00 | 12 | 60,00 | ||

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Stadio invasività del tumore pT | 0,181 (1,785) | |||||||

| pTa | 12 | 34,29 | 7 | 46,67 | 5 | 25,00 | 0,181 | |

| pT1 | 23 | 65,71 | 8 | 53,33 | 15 | 75,00 | 1,785 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Grado | 0,352 (0,864) | |||||||

| Basso | 8 | 22,86 | 2 | 13,33 | 4 | 20,00 | 0,642 | |

| Alto | 27 | 77,14 | 13 | 86,67 | 16 | 80,00 | 0,216 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Numero Lesioni | 0,181 (1,787) | |||||||

| Singole | 31 | 88,57 | 15 | 100,00 | 16 | 80,00 | 0,065 | |

| Multiple | 4 | 11,43 | 0 | 0,00 | 4 | 20,00 | 3,387 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Dimensione Lesioni | 0,154 (2,028) | |||||||

| <3cm | 29 | 82,86 | 14 | 93,33 | 15 | 75,00 | 0,154 | |

| >3cm | 6 | 17,14 | 1 | 6,67 | 5 | 25,00 | 2,028 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Primario/Recidivante | 0,241 (1,372) | |||||||

| Primario | 34 | 97,14 | 14 | 93,33 | 20 | 100,00 | 0,241 | |

| Recidivante | 1 | 2,86 | 1 | 6,67 | 0 | 0,00 | 1,372 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Cis | 0,087 (2,916) | |||||||

| Cis 0 | 28 | 80,00 | 14 | 93,33 | 14 | 70,00 | 0,087 | |

| Cis 1 | 7 | 20,00 | 1 | 6,67 | 6 | 30,00 | 2,916 | |

| Totale | 35 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| EAU Risk factor | 0,897 (0,216) | |||||||

| Rischio Basso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||

| Rischio Intermedio | 8 | 22,86 | 4 | 26,67 | 4 | 20 | ||

| Rischio Alto | 27 | 77,14 | 11 | 73,33 | 16 | 80 | ||

| Totale | 33 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | ||

| Legenda: DS = deviazione standard; EUA = European Association of Urology; in grassetto i risultati statisticamente significativi. | ||||||||

Analisi e comparazione tra i due gruppi delle variabili in studio

Nella Tabella 2 si riportano le analisi descrittive e i risultati del t-test per la comparazione dei due gruppi di soggetti arruolati. Rispetto allo Stato di salute globale/Qualità della vita (Global health status/QoL) si attestava ad uno score di 68 nel gruppo controllo e 69 nello sperimentale. Focalizzandosi sui 5 domini funzionali, nel gruppo sperimentale i punteggi medi sono sempre superiori a quelli del gruppo di controllo, anche se non statisticamente significativi. Nei 9 domini dei sintomi sono stati registrati score che variavano da 2 a 32 nel gruppo controllo, e da 0 a 24 in quello sperimentale. Alcuni score dei sintomi sono risultati essere in media la metà nel gruppo sperimentale, ad esempio il dolore percepito era 15,83 (DS = 21,95) nel gruppo controllo mentre in quello sperimentale era 6,67 (DS = 15,17).

Applicando il Modello a 2 fattori di Yu et al. (2019) e con l’analisi del t-test, sono emerse medie statisticamente significative tra i due gruppi relativamente alla Salute Fisica (p-value=0,004) e alla Salute Mentale (p-value = 0,022). Successivamente, sono stati confrontati i dati relativi al QLQ- NMIBC24 nel gruppo controllo e nel gruppo sperimentale. Rispetto ai domini in studio, sebbene nel gruppo sperimentale i punteggi sono risultati sempre inferiori a quelli del gruppo controllo, non è emersa nessuna differenza statisticamente significativa.

Tabella 2 – Confronto variabili in studio tra i due gruppi.

| Sperimentale | Controllo | p-value | ||||

| Media | DS | Media | DS | |||

| Stato di salute globale/Qualità della vita | 69,44 | 21,75 | 67,92 | 24,82 | 0,851 | |

| Funzionamento fisico | 82,67 | 23,61 | 81,33 | 25,46 | 0,875 | |

| Funzionamento del ruolo | 87,78 | 19,38 | 80,00 | 28,92 | 0,377 | |

| Funzionamento emotivo | 78,33 | 19,11 | 73,75 | 26,80 | 0,578 | |

| Funzionamento cognitivo | 92,22 | 17,67 | 83,33 | 20,23 | 0,186 | |

| Funzionamento sociale | 96,67 | 6,90 | 84,17 | 25,64 | 0,086 | |

| QLQ-C30-Dominio Sintomi | ||||||

| Fatica | 23,70 | 25,15 | 32,22 | 30,99 | 0,392 | |

| Nausea e vomito | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,13 | 0,229 | |

| Dolore | 6,67 | 15,17 | 15,83 | 21,95 | 0,178 | |

| Dispnea | 13,33 | 21,08 | 16,67 | 27,57 | 0,700 | |

| Insonnia | 17,78 | 24,77 | 21,67 | 31,11 | 0,693 | |

| Perdita di appetito | 4,44 | 11,73 | 13,33 | 16,75 | 0,092 | |

| Stipsi | 11,11 | 16,27 | 15,00 | 25,31 | 0,608 | |

| Diarrea | 2,22 | 8,61 | 5,00 | 12,21 | 0,460 | |

| Difficoltà finanziarie | 6,67 | 13,80 | 10,00 | 24,42 | 0,640 | |

| QLQ-C30-Domini aggregati | ||||||

| Salute fisica | 87,23 | 7,31 | 80,13 | 6,28 | 0,004 | |

| Salute mentale | 85,28 | 9,82 | 78,54 | 6,78 | 0,022 | |

| NMIBC24-Dominio Funzionale

Funzione sessuale |

16,67 | 22,71 | 21,67 | 23,01 | 0,527 | |

| NMIBC24-Dominio Sintomi | ||||||

| Sintomi urinari | 19,37 | 13,64 | 24,52 | 16,94 | 0,342 | |

| Malessere | 2,22 | 5,86 | 7,50 | 14,78 | 0,208 | |

| Problemi di trattamento intravescicale | 6,67 | 13,80 | 8,33 | 14,81 | 0,737 | |

| Preoccupazioni per il futuro | 30,56 | 19,59 | 42,50 | 27,69 | 0,168 | |

| Gonfiore e flatulenza | 17,78 | 13,31 | 24,17 | 28,34 | 0,429 | |

| Problemi sessuali maschili | 36,67 | 21,73 | 52,38 | 39,69 | 0,181 | |

Legenda: DS = deviazione standard; in grassetto i risultati statisticamente significativi.

DISCUSSIONE

Lo scopo di questo studio era valutare l’impatto di un intervento educativo sulla qualità della vita (QoL) dei pazienti con carcinoma vescicale non muscolo-invasivo (NMIBC) sottoposti a instillazioni di Bacillus Calmette-Guérin (BCG). I risultati suggeriscono che l’intervento educativo proposto, strutturato in un colloquio paziente-infermiere pre-instillazione, accompagnato da un opuscolo informativo e dal supporto continuo dei chronic care nurses, ha prodotto un miglioramento significativo della QoL nei domini “Salute Fisica” e “Salute Mentale”.

Questi dati si allineano con studi precedenti che evidenziano come il supporto informativo e il coinvolgimento attivo del paziente possano mitigare il distress psicologico e favorire l’aderenza terapeutica (Vahr et al., 2015; Wang & Wang, 2023). Rispetto ad altre ricerche che hanno registrato una riduzione della QoL nei pazienti sottoposti a instillazioni di BCG, specialmente nei primi mesi di trattamento (Catto et al., 2021), i nostri risultati suggeriscono che un intervento educativo mirato possa attenuare questo impatto negativo. Fornire ai pazienti informazioni e strumenti, quali gli opuscoli informativi per la gestione degli effetti collaterali, e rafforzare la loro consapevolezza terapeutica, contribuiscono ad una migliore QoL sia mentale che fisica.

Sebbene nei singoli domini analizzati non sia emersa una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi in studio, probabilmente attribuibile alla dimensione ridotta del campione arruolato, bisogna sottolineare che i punteggi del gruppo sperimentale erano migliori rispetto a quelli del controllo. Ad esempio, il funzionamento sociale nei soggetti del gruppo controllo è risultato di qualità elevata, così come la presenza della sintomatologia urinaria era ridotta in questi soggetti. Dal confronto tra i due gruppi, si osserva, ad esempio, che il dolore percepito era in media 6,67 (DS = 15,17) nel gruppo sperimentale, rispetto a 15,83 (DS = 21,95) nel gruppo di controllo, suggerendo un possibile effetto positivo dell’intervento educativo sulla gestione dei sintomi. Anche la fatica ha mostrato una tendenza a essere meno presente nel gruppo sperimentale (23,70 vs 32,22), sebbene sempre senza significatività statistica. Sebbene dal punto di vista statistico non sia stata registrata una significatività, questi risultati sono un traguardo clinicamente valido e potrebbero confermare che l’intervento educativo possa influire positivamente sulla percezione complessiva della QoL dei pazienti con NMIBC in trattamento con BCG. Tuttavia, non avendo registrato una differenza statisticamente significativa nei domini della QoL, future ricerche con campioni più ampi e un follow-up più esteso dovrebbero approfondire meglio questi effetti e valutarne l’impatto a lungo termine.

Un ulteriore aspetto di interesse è il ruolo rivestito dai chronic care nurses, che si è rivelato cruciale per l’erogazione dell’intervento educativo e supporto ai pazienti. Studi precedenti hanno evidenziato che, nonostante la natura non invasiva della patologia, i pazienti con NMIBC possono sperimentare un forte impatto emotivo, dovuto sia alla consapevolezza del rischio di recidive sia alle procedure invasive di monitoraggio, come le cistoscopie di controllo (Catto et al., 2021). Il nostro studio conferma che un intervento educativo strutturato e personalizzato può ridurre l’impatto della patologia e del trattamento sulla QoL dei soggetti con NMIBC. Questi risultati sottolineano l’importanza di integrare interventi educativi nei percorsi assistenziali per i pazienti con NMIBC, riconoscendo il ruolo chiave degli infermieri specializzati nel fornire un supporto personalizzato e continuativo. Future ricerche dovrebbero esplorare ulteriormente l’efficacia di questo approccio in campioni più ampi e in contesti clinici differenti, valutando anche l’impatto a lungo termine sulla QoL e sull’aderenza terapeutica.

Limiti

I limiti principali dello studio includono la ridotta dimensione del campione (35 pazienti), che limita la generalizzabilità dei risultati e riduce la potenza statistica, e il disegno quasi-sperimentale non randomizzato, che espone a un maggiore rischio di bias di selezione e confondimento. Sarebbe auspicabile condurre uno studio randomizzato controllato che preveda un follow-up a lungo termine per valutare l’impatto duraturo dell’intervento educativo sulla QoL dei pazienti. Sebbene siano stati utilizzati questionari validati, questi potrebbero non cogliere appieno aspetti soggettivi rilevanti della QoL. Infine, la resistenza dei partecipanti a rispondere alle domande sulla sessualità ha ostacolato l’analisi di un aspetto importante della QoL, riducendo la completezza dei dati raccolti.

CONCLUSIONI

In questo studio quasi-sperimentale, un intervento educativo personalizzato ed erogato dal chronic care nurse è risultato efficace nel migliorare la QoL dei pazienti sottoposti a BCG, in particolare la loro Salute Fisica e Mentale. Fornire ai pazienti informazioni semplici, accessibili e chiare permette, quindi, di influenzare l’impatto che la patologia NMIBC e il relativo trattamento hanno sulla loro vita e migliorare il loro vissuto di malattia. I risultati raggiunti possono fornire le basi per ulteriori studi con campioni più ampi che possano confermare quanto dimostrato e che abbiano come fine, oltre che il miglioramento della QoL dei pazienti, anche la riduzione dei tassi di abbandono terapeutico.

Conflitto di interessi

Tutti gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e l’assenza di sponsor economici.