INTRODUZIONE

La ricerca con metodi misti (RMM) ha preso sempre più piede nell’ambito della ricerca sanitaria perché è in grado di fornire una gamma più ampia di prospettive per spiegare la complessità dei fenomeni studiati (Östlund et al., 2011). La RMM può consentire ai ricercatori infermieri di esplorare e comprendere i complessi processi relativi alla salute umana, di raggiungere una comprensione profonda e arricchita di un singolo fenomeno e di contestualizzare le conoscenze acquisite (Younas, Pedersen and Tayaben, 2019). Il recente sviluppo della ricerca con metodi misti nell’assistenza infermieristica e sanitaria si è verificato durante un periodo di aumento globale della complessità dell’assistenza sanitaria. Tra il 1997 e il 2006 si è verificato un aumento costante, sebbene non lineare, del numero di studi con MM, che può essere reperito sia nel British Nursing Index (BNI) sia su CINAHL (Lipscomb, 2008). Per svariato tempo la RMM in campo infermieristico è stata ritenuta superflua e vi è stata riluttanza ad impegnarsi con questioni filosofiche derivante dalla percezione che gli infermieri ricercatori debbano mantenere la loro attenzione sull’assistenza e la cura al paziente e dalla parallela credenza che questo tipo di ricerca sia intangibile e poco concreta (Lipscomb, 2008). Nonostante queste difficoltà, la RMM ha continuato a crescere tra i ricercatori infermieristici soprattutto grazie alla complessità della natura dei problemi personali e di salute che coinvolgono le questioni umane e sanitarie di interesse infermieristico. L’obiettivo del presente contributo è quindi quello di fornire una panoramica circa gli studi a metodo misto nell’ambito delle scienze infermieristiche e sulle tecniche di integrazione.

DEFINIZIONE DEL METODO MISTO

Si può far risalire l’origine dei metodi misti al 1959, quando gli autori Campbell e Fiske, psicologi in ambito sociale, introdussero il concetto di operazionalismo multiplo, successivamente evoluto in triangolazione metodologica. Se per operazionalismo multiplo si intende l’utilizzo di più modalità operative per misurare lo stesso fenomeno con il fine di validare le misurazioni o gli strumenti della misurazione stessa, la triangolazione seppur utilizzando più metodi per indagare lo stesso fenomeno, si differenzia per lo scopo, mirando ad ottenere una visione olistica del fenomeno. Si potrebbe definire la triangolazione metodologica come l’antesignana della definizione di metodo misto attualmente diffusa, precorritrice quindi di concetti e tecniche che sarebbero stati sviluppati pienamente solo in seguito (Campbell, Shaw and Gregory, 2017). Nell’89 Green, Caracelli e Graham, definiscono gli studi misti come indagini che “includono almeno un metodo quantitativo (progettato per raccogliere dati numerici) e un metodo qualitativo (progettato per raccogliere parole)” (Greene, Caracelli and Graham, 1989). Questa definizione ci rimanda così ad un concetto di “somma” dove un certo tipo di metodo aggiunto ad un altro tipo di metodo risultano in uno studio che restituisce la visione di un fenomeno da due prospettive diverse. Circa 10 anni dopo, lo psicologo sociale Abbas Tashakkori ed il pedagogista Charles Teddlie, definirono i metodi misti “miscela o combinazione di approcci sia qualitativi che quantitativi utilizzati nella metodologia di uno studio”. Questa definizione introduce un concetto diverso dalla somma o aggiunta ma che invece è insito nell’etimologia della stessa parola “misto” (Tashakkori and Teddlie, 1998). Con l’uso della parola misto, dal latino mĭxtus participio passato del verbo miscère (mescolare), Tashakkori e Teddlie hanno inteso tale aggettivo nella sua accezione originale cioè come il risultante di ciò che non è solo unito ma mescolato e quindi che restituisce un prodotto terzo alla somma delle parti. Nel testo del 2007 “Designing and Conducting Mixed Methods Research” di John W. Creswell e Vicki L. Plano Clark, riedito nel 2018, propongono la seguente metafora: se un metodo misto è la somma di qualcosa allora 1+1=3 (Ray, 2007). La definizione infatti data da entrambi è: “La ricerca con metodo misto è un approccio all’indagine che prevede la raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, l’integrazione delle due forme di dati e l’utilizzo di progetti distinti che possono coinvolgere presupposti filosofici e quadri teorici. L’assunto centrale di questa forma di indagine è che l’integrazione dei dati qualitativi e quantitativi produce ulteriori informazioni, oltre a quelle fornite dai soli dati quantitativi o qualitativi”. L’integrazione, infatti, può essere considerata come quell’elemento che ha come risultante un elemento nuovo che si aggiunge alla somma delle parti. La ricerca con MM è, quindi, un approccio che integra i dati sia qualitativi che quantitativi all’interno di un singolo studio fornendo una risposta più completa alla domanda di ricerca di quanto sarebbe possibile fornire con entrambi i metodi separatamente (Elizabeth Halcomb, 2014).

Nel 2012 la nascita dell’associazione Mixed Methods International Research Association (MMIRA) ha dato un ulteriore contributo all’affermazione dei MM sviluppatasi grazie ad un gruppo di studiosi interessati a creare un’organizzazione che mirasse a formare una comunità internazionale per promuovere la ricerca interdisciplinare sui metodi misti (Mertens et al., 2016). Tale associazione, che al suo interno vanta i massimi esperti nell’ambito della ricerca coi metodi misti, ha prodotto un documento guida, il Best Practices Statement for Mixed Methods Research, contenente i due principi minimi che contraddistinguono la ricerca con MM ovvero: l’uso di più di un metodo (o approccio teorico) e l’integrazione dei risultati (Klassen et al., 2012).

Tipologie di metodo misto

I quattro disegni di MM più comuni proposti in letteratura sono: il convergent parallel design (disegno convergente parallelo); l’explanatory sequential design (disegno sequenziale esplicativo); l’exploratory sequential design (disegno sequenziale esplorativo) e l’embedded design (disegno incorporato). Nel corso del tempo, Creswell ha modificato la classificazione dei disegni nella metodologia mixed methods, passando da quattro core designs iniziali a una struttura più essenziale. Nelle prime edizioni dei suoi testi, il disegno embedded era considerato uno dei disegni principali, accanto a quelli convergente, esplorativo sequenziale ed esplicativo sequenziale. Tuttavia, nelle edizioni successive, in particolare dalla terza in poi, l’embedded design è stato riclassificato come una strategia secondaria piuttosto che un modello centrale. Ciascuno di questi disegni porta con sé i propri vantaggi, difficoltà e sfide, quindi la scelta dipende dalle domande di ricerca e dallo scopo dello studio di ricerca. Dunque, il razionale che porta il ricercatore a scegliere i MM può essere diverso, ad esempio quando i risultati di uno studio possono essere ampliati e approfonditi attraverso una seconda fonte di dati oppure quando né un disegno di ricerca qualitativo né quantitativo sono in grado di rispondere a pieno alla complessità del problema di ricerca (Paturzo et al., 2016).

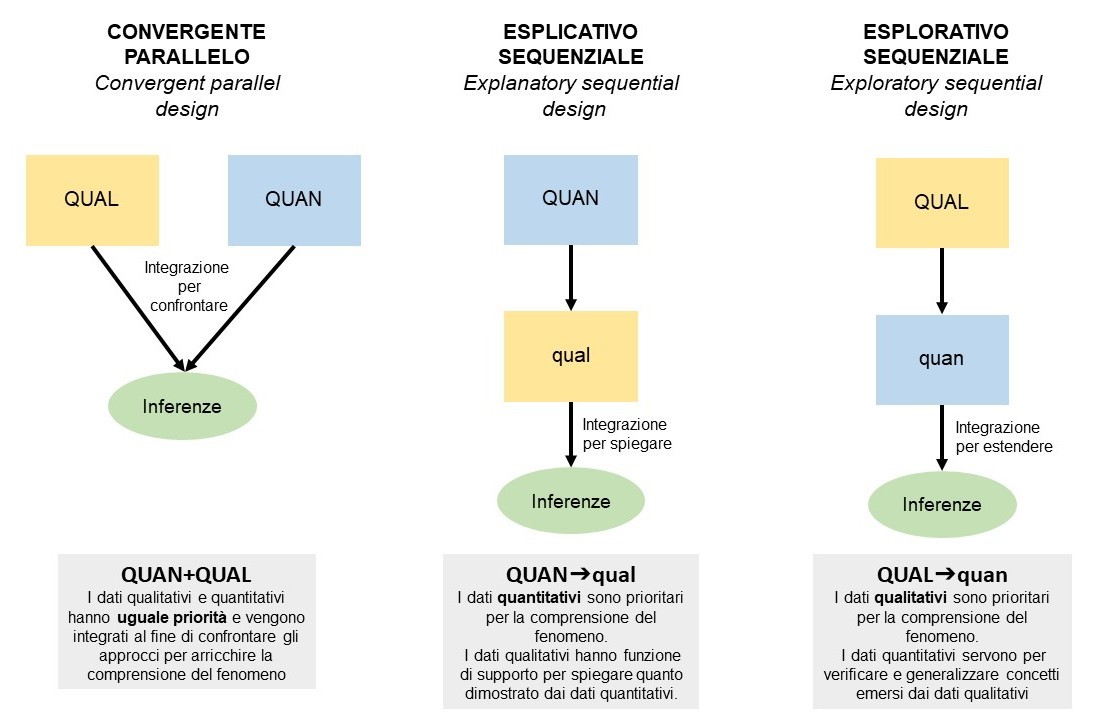

In figura qui sotto è sinteticamente riprodotto uno schema che descrive i disegni a metodo misto core (Figura1).

Figura 1 – Metodi misti core.

Le figure geometriche scelte, la direzionalità delle frecce e come questi elementi sono posizionati nello schema non sono casuali, bensì questi simboli rappresentano elementi caratterizzanti i diversi tipi di disegno. Qui di sotto è proposta una tabella riassuntiva dei loro significati (Tabella 1).

Tabella 1 – Simboli e caratteristiche dei metodi misti.

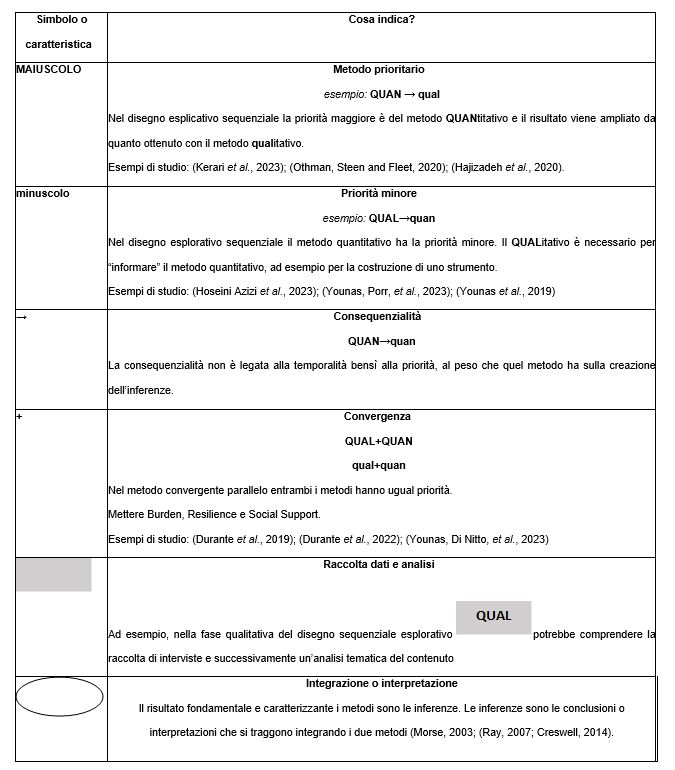

È d’uopo precisare che la precedente rappresentazione dei disegni a metodo misto core è stata in parte superata nella terza edizione del libro “Designing and Conducting Mixed Methods Research” di John W. Creswell e Vicki L. Plano Clark, pubblicata nel 2017. Gli autori infatti si concentrano su tre design principali per la ricerca a metodi misti: convergent parallel design (disegno convergente parallelo); l’explanatory sequential design (disegno sequenziale esplicativo); l’exploratory sequential design (disegno sequenziale esplorativo). Come anticipato l’Embedded design (Figura 2) viene quindi trattato come un’applicazione complessa dei design core, insieme ad altri approcci come gli studi di intervento, i case study, i design partecipativi per la giustizia sociale.

Figura 2 – Metodo misto incorporato (embedded design).

Esso quindi, sebbene non sia più classificato tra i design “core”, rimane comunque una strategia rilevante e viene discusso nel contesto delle applicazioni avanzate dei metodi misti (Creswell and Clark, 2017).

Definizione e integrazione

L’integrazione dei risultati nei MM è un passaggio fondamentale e rientra tra i principi cardine che qualificano uno studio come metodo misto. Questa può avvenire a diversi livelli dello studio di ricerca e vi sono diverse tecniche possibili riconducibili ad ogni tipo disegno di progettazione. L’integrazione rappresenta la comunicazione esplicita tra i componenti quantitativi e qualitativi di uno studio con metodi misti (Plano Clark, 2019). Questo è il tratto distintivo fondamentale che contraddistingue una ricerca mista da uno studio che propone dati sia quantitativi che qualitativi. Senza integrazione, l’acquisizione di conoscenza risulta essere simile a quella ottenuta dall’accostamento di uno studio qualitativo e uno studio quantitativo condotti separatamente, anziché raggiungere un risultato che sia superiore alla semplice somma delle informazioni derivanti dai due approcci distinti (Onwuegbuzie et al., 2018). Uno dei modi per realizzare un’integrazione efficace è studiare come i dati quantitativi e qualitativi si influenzano reciprocamente e cercare di sfruttare appieno questa interdipendenza per ottenere una comprensione più completa del fenomeno in esame (Guetterman, Fetters and Creswell, 2015). L’integrazione dei dati qualitativi e quantitativi può portare a diverse opportunità positive. I dati di natura qualitativa possono essere impiegati per valutare la coerenza delle conclusioni ottenute attraverso l’analisi quantitativa. Allo stesso modo, i dati quantitativi possono svolgere un ruolo nella creazione del campione per l’analisi qualitativa o nell’offrire spiegazioni alle conclusioni tratte dai dati di natura qualitativa. Inoltre, l’indagine qualitativa può contribuire all’orientamento o all’ottimizzazione degli strumenti o degli interventi quantitativi, o addirittura alla formulazione di ipotesi nell’ambito della componente qualitativa, che possono poi essere sottoposte a verifica tramite l’analisi quantitativa (Fetters, Curry and Creswell, 2013).

Il concetto di “fit”

Il concetto di “fit” dell’integrazione dei dati si riferisce alla coerenza tra i risultati ottenuti dai dati quantitativi e quelli dai dati qualitativi (Fetters, Curry and Creswell, 2013). Quando si valuta la coerenza dell’integrazione, ci sono tre esiti possibili come meta-inferenze. Le meta-inferenze sono le intuizioni derivate dall’integrazione delle inferenze quantitative e qualitative alla fine di uno studio, sono cruciali per ottenere valore aggiunto e sinergia nella ricerca con metodi misti (Younas, Fàbregues and Creswell, 2023). Esse rappresentano il quid che caratterizza un metodo misto come tale, il risultato proprio di questo approccio.

Le meta-inferenze possono avere esiti di: conferma e complementarietà, espansione e discordanza.

La conferma o complementarietà si verifica quando i risultati di entrambi i tipi di dati confermano e concordano tra loro o creano assonanza. In questo caso, i risultati sono considerati più credibili poiché entrambe le fonti di dati convergono verso le stesse conclusioni in maniera coerente. L’espansione: si verifica quando i risultati dei dati quantitativi e qualitativi differiscono, ma questa discrepanza contribuisce a una comprensione più completa del fenomeno in esame o di una sottocategoria di partecipanti (vedasi coloro che hanno punteggi estremi nella componente quantitativa). Ad esempio, i dati quantitativi possono evidenziare l’intensità delle associazioni, mentre i dati qualitativi possono fornire dettagli sulla natura di tali associazioni. In questo modo, entrambe le fonti forniscono contributi complementari. La discordanza: si verifica quando i risultati qualitativi e quantitativi sono incoerenti, contraddittori o discordanti tra di loro. In questo caso, è necessario esaminare attentamente le fonti potenziali di errore, come il bias, e riesaminare le procedure metodologiche. I ricercatori possono cercare ulteriori dati, rianalizzare i dati esistenti per risolvere le discrepanze, o esplorare spiegazioni teoriche per comprendere le ragioni di questa discordanza come, ad esempio, stigma culturali o argomentazioni taboo che hanno pregiudicato l’espressione piena e libera in una delle due componenti (Younas, Fàbregues and Creswell, 2023).

Errori comuni che non rendono uno studio propriamente misto

Sebbene l’importanza e l’appropriatezza dell’utilizzo dei metodi misti (MM) in ambito sanitario, e in particolare nel campo infermieristico, siano ampiamente riconosciute, costruire un disegno di ricerca rigoroso che produca un’effettiva integrazione dei metodi risulta tuttavia complesso. Quando ci si occupa delle integrazioni tra diverse categorie di dati nella ricerca con metodi misti, si ricorre spesso a espressioni come unire, mescolare, amalgamare, integrare e combinare; tuttavia, è evidente che questi termini possono occasionalmente mancare di chiarezza nelle loro fondamenta concettuali (Åkerblad, Seppänen-Järvelä and Haapakoski, 2021). I motivi per cui spesso l’integrazione risulta complessa possono essere ritrovati in vari punti del processo di ricerca. Questo, infatti, può avvenire nel descrivere i risultati. Molti autori tendono a evidenziare l’uso sia di dati quantitativi che qualitativi nella loro ricerca, ma a volte riportano solo uno dei due tipi di dati senza un’analisi congiunta. In alcuni casi, gli articoli non vengono inclusi nell’analisi del contenuto e non viene data particolare attenzione a nessuno dei due tipi di dati. Un’altra tendenza è quella di presentare i risultati separatamente, senza cercare di integrarli in modo significativo. Queste tendenze suggeriscono che spesso i dati quantitativi e qualitativi non vengono adeguatamente integrati o addirittura non vengono integrati affatto (Skamagki et al., 2024).

In alcuni casi un progetto di ricerca basato su metodi misti può essere strutturato in modo che l’integrazione dei dati diventi difficile. La difficoltà qui è evidente a livello della struttura stessa del progetto di ricerca. Un esempio può essere quando un progetto è inizialmente pianificato in modo molto definito, pensato ad esempio per la conduzione di un sondaggio. Questa struttura predefinita influenza il modo in cui vengono raccolti e analizzati i dati qualitativi. Di conseguenza, la parte strutturata del progetto prende il sopravvento sulla componente qualitativa, relegandola a un ruolo subordinato rispetto alla componente quantitativa. Ciò implica che se un progetto con metodi misti è inizialmente impostato in modo che una delle due componenti, sia essa quantitativa o qualitativa, abbia la priorità, può diventare difficile integrare in modo efficace i risultati complessivi, poiché il disegno generale non è stato concepito in modo adeguatamente integrato (Skamagki et al., 2024).

Altre difficoltà possono essere riscontrate inoltre circa la natura dei dati. Alcuni ricercatori possono percepire uno dei due insiemi di dati come intrinsecamente più interessante o sorprendente rispetto all’altro. Questa percezione li porta a dare priorità ai risultati che trovano più affascinanti, indipendentemente dal fatto che siano di natura quantitativa o qualitativa, e a strutturare la presentazione dei risultati di conseguenza. Questa caratteristica, come riportato in letteratura, sembra essere più rilevante tra coloro che si identificano principalmente come ricercatori quantitativi o qualitativi. Di conseguenza, potrebbero essere inclini a trovare uno dei due insiemi di dati più convincente in base alla loro formazione e specializzazione metodologica (Skamagki et al., 2024).

Al fine di fornire una guida alla costruzione di un metodo misto avulso da errori segue una descrizione delle tecniche di integrazione più rappresentative.

Principali tecniche di integrazione

Vari autori hanno trattato il tema riguardante le tecniche di integrazione e ognuno di essi ha dato una propria interpretazione e suggerito una tecnica per garantire che tale processo fosse svolto con rigore e scientificità. Di seguito alcuni esempi. Creswell e Plano Clark definiscono l’integrazione a livello di metodi come il collegamento tra i modi in cui vengono raccolti e analizzati i dati in uno studio di ricerca (Creswell, 2011). Questo collegamento può avvenire in vari modi, tra cui: il collegamento (connecting), la costruzione (building), la fusione (merging) e l’incorporazione (embedding).

Nel corso di un singolo studio di ricerca, è possibile utilizzare uno o più di questi approcci di seguito descritti per integrare i dati raccolti. Il collegamento (connecting) è quando un tipo di dati è collegato all’altro attraverso il processo di campionamento. Ad esempio, se si conduce uno studio che include sia un sondaggio che interviste qualitative, i partecipanti alle interviste possono essere selezionati dalla stessa popolazione che ha partecipato al sondaggio. Questo collegamento può avvenire sia in un disegno sequenziale esplicativo che convergente, a seconda di come avviene l’analisi dei dati (Pluye et al., 2018).

La costruzione (buidling) è quando i risultati di un tipo di raccolta dati guidano l’approccio utilizzato per raccogliere dati di un altro tipo. Questo significa che le domande o gli item da includere in un’indagine possono essere basati sui dati qualitativi raccolti precedentemente, che hanno generato ipotesi o identificato temi importanti. Ad esempio, se si sta adattando un questionario per un contesto culturale diverso, le interviste qualitative possono informare la formulazione di nuove domande o la modifica di domande esistenti (Younas et al., 2020).

La fusione (merging) dei dati si verifica quando i ricercatori combinano due set di dati, uno quantitativo e uno qualitativo, per condurre analisi e confronti. Idealmente, i ricercatori pianificano la raccolta di dati in modo da favorire questa fusione, ad esempio utilizzando domande simili nei due tipi di raccolta dati. La fusione di solito avviene dopo l’analisi separata dei dati quantitativi e qualitativi. Ad esempio, in uno studio con metodi misti in più fasi, i ricercatori hanno combinato dati quantitativi sulla qualità dell’assistenza con dati qualitativi dalle interviste per comprendere meglio la complessità della relazione tra qualità dell’assistenza e produttività (Younas and Sundus, 2022).

L’incorporazione (embedding) è quando la raccolta e l’analisi dei dati avvengono in modo interconnesso in diversi punti dello studio. Questo approccio è particolarmente importante negli intervention design avanzati (Kurtaliqi et al., 2024) ma può essere utilizzato anche in altri contesti. L’incorporazione può coinvolgere diverse combinazioni di collegamento, costruzione e fusione dei dati, ma la caratteristica distintiva è il collegamento ricorrente tra la raccolta di dati qualitativi e quella di dati quantitativi in diversi momenti. Può avvenire prima, durante o dopo la fase di sperimentazione e può aiutare a chiarire le misure di esito, comprendere i fattori contestuali e sviluppare strumenti di misurazione. Tuttavia, è importante gestire con attenzione l’incorporazione per evitare di compromettere la validità dello studio. L’integrazione a livello di metodi è strettamente correlata al design dello studio di ricerca, poiché il tipo di design influisce sulle scelte di integrazione metodologica possibili. Ad esempio, il collegamento è più naturale nei disegni sequenziali, mentre la fusione può essere utilizzata in qualsiasi tipo di design; l’incorporazione è spesso associata a studi interventistici. In sintesi, l’integrazione a livello di metodi offre una serie di approcci per combinare e utilizzare dati qualitativi e quantitativi in modo complementare all’interno di uno studio di ricerca.

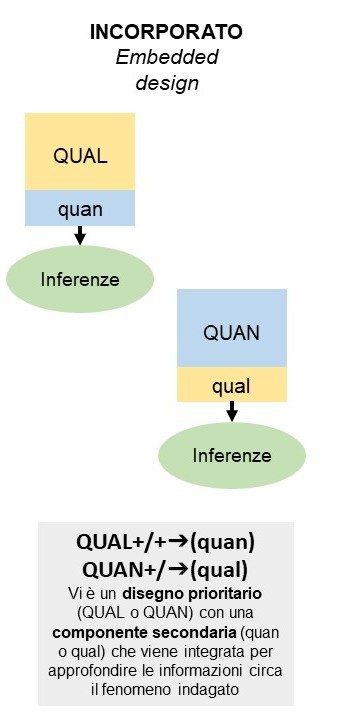

Qui di sotto (Figura.3) è proposto un adattamento dello strumento Decision tree (figura adattata da Younas A., Durante A. (2022). Decision tree for identifying pertinent integration procedures and joint displays in mixed methods research. © John Wiley & Sons Ltd. Con permesso.) (figure adapted from Younas A., Durante A. (2022). Decision tree for identifying pertinent integration procedures and joint displays in mixed methods research. Journal of Advanced Nursing, 79(7), 16. © John Wiley & Sons Ltd. With permission.). Tale strumento è stato costruito per essere un albero decisionale per identificare procedure di integrazione appropriate al disegno di studio e ai loro scopi (Younas and Durante, 2023).

Figura 3 – Riprodotto con permesso da Younas A., Durante A. (2022). Decision tree for identifying pertinent integration procedures and joint displays in mixed methods research. Journal of Advanced Nursing, 79(7), 16. © John Wiley & Sons Ltd. Reproduced with permission from Younas A., Durante A. (2022). Decision tree for identifying pertinent integration procedures and joint displays in mixed methods research. Journal of Advanced Nursing, 79(7), 16. © John Wiley & Sons Ltd.

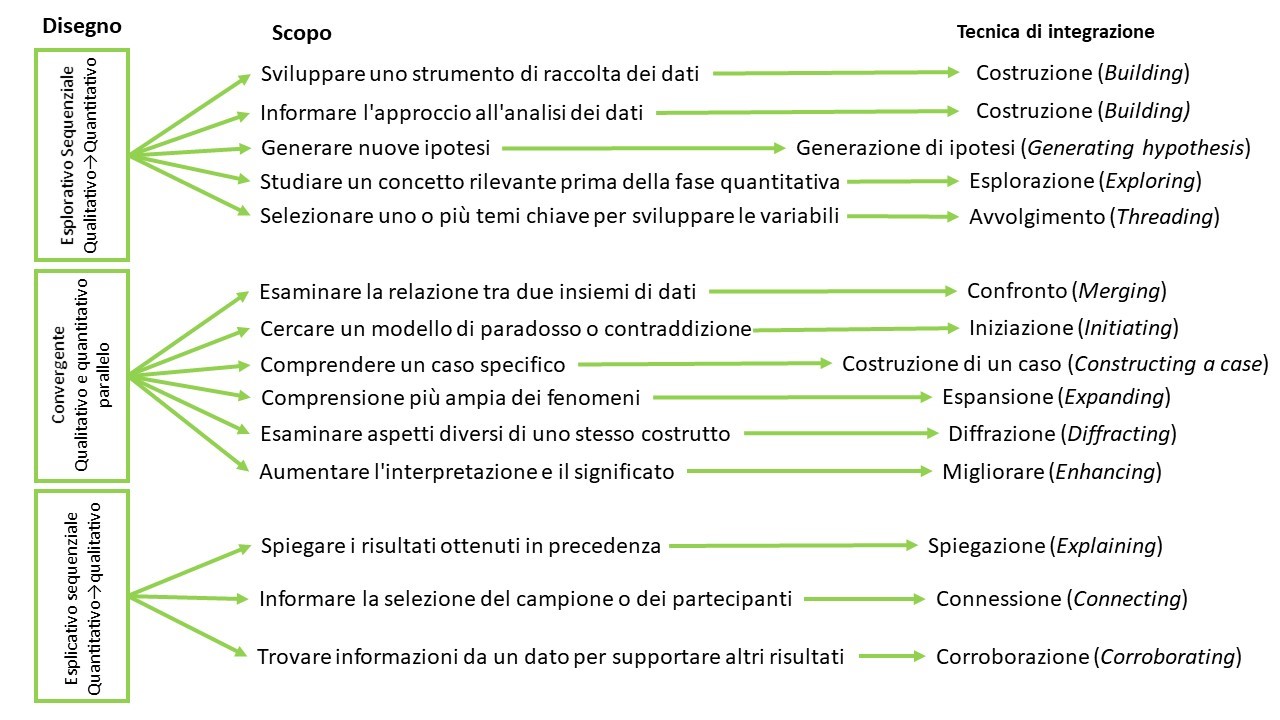

Joint display

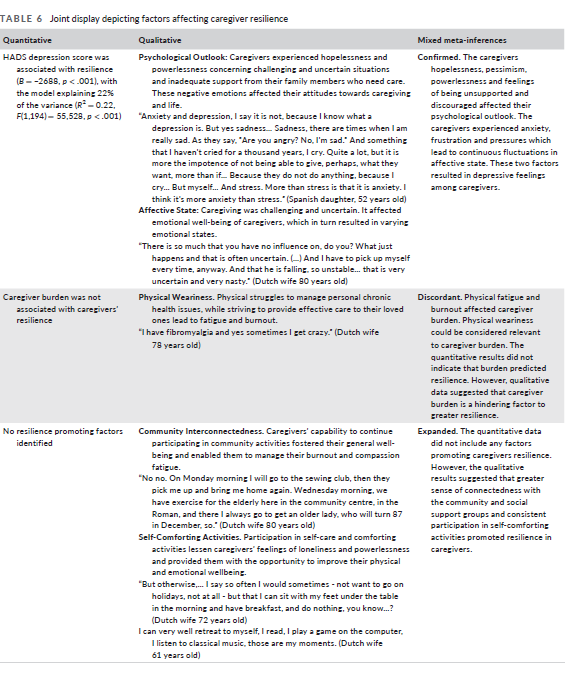

I Joint display possono essere considerati concettualmente come uno strumento per integrare e presentare simultaneamente i dati quantitativi e qualitativi di uno studio ed includendo il risultato della loro interpretazione (meta-inferenze). Qui di sotto (Figura.4) si riporta un esempio di Joint Display dello studio di Durante et al. (Figura adattata da Vellone E., Juarez‐Vela R., Brawner B., et al. (2021). Informal caregivers of people with heart failure and resilience: A convergent mixed methods study. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 12. © John Wiley & Sons Ltd. Con permesso.) (Figure adapted from Vellone E., Juarez‐Vela R., Brawner B., et al. (2021). Informal caregivers of people with heart failure and resilience: A convergent mixed methods study. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 12. © John Wiley & Sons Ltd. With permission).

Il Joint Display proposto riporta le inferenze ottenute a livello di relazione (o fit) dei dati ottenuti dai due approcci (Durante et al., 2022).

Figura 4 – Joint Display Riprodotto con permesso da Vellone E., Juarez‐Vela R., Brawner B., et al. (2021). Informal caregivers of people with heart failure and resilience: A convergent mixed methods study. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 12. © John Wiley & Sons Ltd. Joint Display Reproduced with permission from Vellone E., Juarez‐Vela R., Brawner B., et al. (2021). Informal caregivers of people with heart failure and resilience: A convergent mixed methods study. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 12. © John Wiley & Sons Ltd.

Nella pratica si traducono come una tabella o matrice che provvede ad avere le seguenti colonne. Qui di sotto vi è proposta una tabella “tipo” adatta per la rappresentazione della matrice al fine di una costruzione di un joint display (Tabella 2).

Tabella 2 – Prototipo di tabella per la costruzione un joint display.

| Prima Colonna | Seconda colonna | Terza colonna | Quarta colonna |

| Temi o categorie principali identificate | Risultati quantitativi (es. statistiche, frequenze, correlazioni) | Risultati qualitativi (es. citazioni, descrizioni, temi emergenti) | Interpretazione integrata o meta-inferenze |

La disposizione delle colonne può variare in base all’enfasi che si vuol dare a ciascun elemento oppure se si vuole evidenziare la sequenzialità della fase qualitativa rispetto alla fase quantitativa e viceversa.

Secondo Timothy C. Guetterman, Michael D. Fetters, John W. Creswell nell’articolo “Integrating Quantitative and Qualitative Results in Health Science Mixed Methods Research Through Joint Displays” del 2015, l’utilizzo dei joint display può essere considerato come un modo per rappresentare e facilitare l’integrazione dei dati qualitativi e quantitativi nelle ricerche con metodi. Una disamina completa delle tipologie di Joint Display riscontrate negli studi infermieristici è disponibile nell’articolo Younas, A., Pedersen, M., & Durante, A. (2020). Characteristics of joint displays illustrating data integration in mixed‐methods nursing studies. Journal of Advanced Nursing, 76(2), 676-686.

DISCUSSIONE

Erroneamente si è spesso accostata in passato l’attribuzione di metodo misto a studi non propriamente definibili tali per le caratteristiche tipiche fin qui descritte. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di chiarire e mettere in punti sintetici alcune caratteristiche determinanti che servono a far sì che un metodo misto possa essere considerato tale. L’adozione di metodi misti (MM) nella ricerca sanitaria rappresenta un progresso significativo e coerente per affrontare la complessità intrinseca dei fenomeni legati alla salute umana.

Lo scopo di questo studio è stato quello di offrire una panoramica sul concetto di metodo misto. Questo lavoro si propone, con ambizione, di essere una guida iniziale per chi si avvicina per la prima volta al concetto di “misto” e di fornire chiarimenti a chi ha riscontrato dubbi o difficoltà nell’applicazione di tale approccio. Infine, questo contributo contribuisce al campo dei MM nell’aver riportato in sintesi ed in lingua italiana i punti fondamentali della disciplina mista ed essere informativo per il contesto italiano. Esso, tuttavia, proprio per la sua natura di sintesi lascia da approfondire alcune caratteristiche e punti fondamentali utili per accompagnare un ricercatore neofita nell’ambito dei metodi misti. Restano dunque, da approfondire ulteriormente le tematiche della disciplina dei MM come ad esempio la costruzione di un joint display (Younas, Pedersen and Durante, 2020) e il processo di decision-making circa la tecnica di integrazione più appropriata da utilizzare (Younas and Durante, 2023). Tuttavia, queste argomentazioni richiedono un livello conoscitivo che va oltre gli obiettivi di questo contributo.

Sebbene ampiamente utilizzati nella letteratura infermieristica e nelle altre scienze della salute, i metodi misti risultano ancora assenti nei contesti clinici che invece ne beneficerebbero maggiormente nei processi di implementazione delle evidenze. L’integrazione di dati quantitativi e qualitativi, elemento distintivo di questo approccio, permette di ottenere una comprensione più completa dei processi sanitari, considerando sia le dimensioni misurabili che quelle esperienziali del fenomeno. Generare meta-inferenze è il fine ultimo di uno studio misto tanto da poter essere considerato sia un processo metodologico che un outcome di studio (Regnault et al., 2018). Proprio la componente integrativa è quella che maggiormente crea difficoltà, questa difficoltà è però riconducibile ad una scarsa progettazione iniziale in cui non è chiaro quando e come l’integrazione verrà presentata (Fetters, 2019). A tal proposito nel 2008, Alicia O’Cathain e colleghi hanno sviluppato i criteri GRAMMS (Good Reporting of A Mixed Methods Study) per migliorare la qualità del reporting negli studi a metodi misti, soprattutto nel campo della ricerca sui servizi sanitari. Questi criteri rispondono alla necessità di una maggiore trasparenza e integrazione tra componenti qualitative e quantitative(O’cathain et al., 2008). I criteri GRAMMS include sei punti chiave: giustificare l’uso del metodo misto rispetto alla domanda di ricerca; descrivere il disegno in termini di scopo, priorità e sequenza dei metodi; dettagliare ciascun metodo in termini di campionamento, raccolta e analisi dei dati; spiegare dove e come è avvenuta l’integrazione tra i metodi e chi vi ha partecipato; discutere le limitazioni di un metodo in relazione alla presenza dell’altro; e infine, evidenziare gli insight ottenuti dalla combinazione dei metodi. L’applicazione dei criteri GRAMMS è particolarmente utile per assicurare la coerenza metodologica e rigore nella presentazione dei risultati.

La potenza della RMM non risiede tanto nel proporre all’interno di uno stesso studio la semplice coesistenza di metodi diversi, quanto nella loro interazione attraverso l’integrazione, capace di generare inferenze nuove, sinergiche e più robuste rispetto a quelle prodotte da approcci che utilizzano un solo metodo (Fetters, Curry and Creswell, 2013). Nonostante il riconoscimento crescente del valore dei MM nel campo della ricerca sanitaria e infermieristica, diversi errori comuni compromettono l’autenticità dell’approccio. Tra questi, l’uso improprio del termine “integrazione”, la mancata analisi congiunta dei dati, o la presentazione separata dei risultati sono tra le insidie più frequenti (Skamagki et al., 2024).

Al concetto di integrazione è necessario associare quello di “fit” che propone per i risultati dei diversi approcci una connotazione di: conferma/complementarietà, espansione e discordanza (Younas, Fàbregues and Creswell, 2023). Questa classificazione non solo guida il ricercatore nell’analisi, ma apre spazi per interpretazioni teoriche più profonde, soprattutto quando emergono discrepanze tra i dati. In particolare, la discordanza non deve essere considerata un fallimento dell’integrazione, ma un’opportunità per esplorare nuovi significati, contesti culturali latenti o bias metodologici. La discordanza tra i dati sebbene potrebbe essere considerato un risultato apparentemente “negativo” esso risultato invece il più prezioso. Trovare discordanze, ad esempio, tra ciò che è in linea con i risultati quantitativi presenti in letteratura e i risultati qualitativi individuati nello studio possono dare fonte a delle riflessioni importanti circa le inflessioni culturali del fenomeno studiato, la necessità di aggiornamento della letteratura di riferimento, la sottostima delle derive del fenomeno in quel particolare campione (es. all’interno di una minoranza etnica).

In questo testo abbiamo proposto anche una piccola descrizione dei joint display come proposta visuale all’integrazione. I joint display, strumenti visuali che rendono esplicita la relazione tra i dati e facilitano la costruzione delle meta-inferenze. Tali matrici, sempre più utilizzate anche nella letteratura infermieristica (Younas, Pedersen and Durante, 2020), permettono non solo una comunicazione chiara e sintetica dei risultati, ma anche una riflessione metodologica sul tipo di integrazione raggiunta.

Sebbene i metodi misti siano l’approccio più appropriato per una comprensione profonda dei fenomeni della salute la loro implementazione presenta alcune criticità. Richiedono tempi più lunghi di progettazione, raccolta e analisi dei dati rispetto ai metodi singoli. Infine, per garantire un’adeguata integrazione tra dati qualitativi e quantitativi, è auspicabile la collaborazione di un gruppo di ricerca con conoscenze e competenze complementari e diverse, il che può comportare difficoltà organizzative e gestionali in termini di risorse.

L’utilizzo dei metodi misti offre una potenzialità straordinaria per indagare fenomeni complessi in ambito sanitario, permettendo di cogliere sia la dimensione misurabile dei problemi, sia quella vissuta e soggettiva. Tuttavia, affinché questa potenzialità si realizzi pienamente, è necessario che l’integrazione venga pensata fin dalla fase di progettazione e mantenuta lungo tutto il percorso di ricerca che richiede una preparazione metodologica adeguata, un atteggiamento riflessivo e un’attenzione particolare alla coerenza interna del disegno di studio.

CONCLUSIONE

L’integrazione tra dati quantitativi e qualitativi rappresenta il fulcro distintivo della ricerca con metodi misti. L’ integrazione, se ben pianificata e attuata, consente di ottenere una comprensione più profonda e articolata dei fenomeni presi in esame, sfruttando le sinergie tra le diverse tipologie di dati.

Errori comuni, come la presentazione separata dei risultati possono compromettere l’essenza dell’essere misto di uno studio presentato come tale. Per evitare ciò, è fondamentale adottare disegni coerenti con il razionale di studio e tecniche di integrazione adatte. Strumenti come il Decision tree possono orientare alla scelta più appropriata. In ambito infermieristico, l’adozione di metodi misti ben integrati arricchisce la comprensione dei fenomeni e fornisce evidenze più solide per la pratica clinica. Promuovere la formazione e la consapevolezza metodologica tra i ricercatori è fondamentale al fine di progettare e condurre studi con metodi misti che rispettino i criteri di rigore scientifico e coerenza epistemologica.

Conflitto di interessi

Tutti gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e l’assenza di sponsor economici.