INTRODUZIONE

Nel nostro Paese, questi ultimi vent’anni di vita dei sistemi sanitari sono stati attraversati da orientamenti, tendenze e cambiamenti che hanno aperto lo spazio a una riflessione sulle interconnessioni e sugli esiti che tali orientamenti hanno determinato nei caratteri che oggi assume la presa in carico della salute delle persone da parte degli infermieri. Anzitutto, i cambiamenti di natura demografica della popolazione italiana, caratterizzati da un prevalente aumento della componente più anziana (OECD, 2017), hanno comportato una crescita esponenziale delle condizioni di cronicità (Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, 2017), ed un progressivo allungamento della prospettiva di vita in condizioni di precarietà e dipendenza, con conseguente aumento di richiesta di intervento da parte del Sistema Sanitario Nazionale (Maciocco, 2016; Cittadinanzattiva, 2018; CERGAS Bocconi, 2018). Si apre, quindi, uno scenario in cui il sistema curante deve rispondere ad istanze complesse che potrebbero essere influenzate dall’idea di salute percepita dalle persone, e che i professionisti devono riuscire ad interpretare per meglio orientare le proprie azioni di cura. In secondo luogo, questi anni hanno visto proporre una modifica della concezione dei luoghi della cura (Manzoni, 2013), e un’attenzione sempre crescente al potenziamento dell’assistenza sul territorio e alle molteplici proposte di riorganizzazione del sistema sanitario verso il ridimensionamento della centralità della struttura ospedaliera e verso l’individuazione di modelli organizzativi aventi lo scopo prioritario di rispondere, anche strutturalmente, alle modifiche della domanda di salute dei cittadini. Anche la ricerca di Accademia Scienze Infermieristiche sul tema ‘di quali bisogni di salute si occupa l’infermiere’ (2015), ha portato in luce quanto oggi l’agire dei professionisti debba sempre più orientarsi alla risposta ai nuovi bisogni di salute che il mutato quadro sociale, epidemiologico, culturale e dei luoghi di cura sta facendo emergere.

Promuovere, mantenere e ripristinare la salute costituisce infatti il fine ultimo a cui tendono le professioni di cura, nel loro quotidiano agire accanto alle persone assistite. Ma quale salute? La salute è un concetto da sempre oggetto di definizione, con l’intento di circoscriverla e di darle un significato condiviso. Ogni volta che esperti hanno tentato di rispondere alla domanda “che cosa è la salute?”, hanno espresso una visione particolare del mondo, legata all’epoca storica e ai valori culturali dominanti (Ingrosso, 2015). Essere sani o malati, infatti, non è mai semplicemente e meccanicamente legato ad accadimenti del corpo, ma è anche il risultato di un’attribuzione di senso, ovvero di una dimensione interpretativa di particolari codici culturali presenti in un determinato contesto storico-sociale e di cui l’individuo dispone. Quando l’OMS propone al momento della sua fondazione, la definizione di salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (1946), vengono poste le basi per superare la tradizionale definizione in negativo di salute (intesa come assenza di malattia organica) per abbracciarne una in positivo, che sottolinea un’evoluzione importante introducendo un salto di prospettiva dalla semplice sanità dell’organismo alla salute della persona quale risultato dell’interrelazione di più dimensioni.

Negli anni a venire, molti autori hanno studiato la salute intervenendo con definizioni che riuscissero a contemplare elementi costitutivi atti a dare completezza al costrutto, e che superassero la visione proposta dall’OMS, ritenuta utopistica; tra le principali: salute come armonico e dinamico equilibrio in relazione con l’ambiente (Seppilli, 1966), salute come continuum, risultato di un’interazione dinamica tra fattori d’aggravio e fattori di protezione (Antonovski, 1979), salute come concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e personali oltre che sulle capacità fisiche (Ottawa, 1986), salute come capacità di adattarsi e autogestirsi (Goodle, 2011, Huber et al, 2011). Si è dunque man mano profilato un concetto di salute che coinvolge gli aspetti globali della vita dell’individuo (Turchi, Della Torre, 2007), e i cui determinanti modificabili, quelli cioè che sono suscettibili di essere corretti e trasformati, si muovono dagli strati interni, rappresentati dagli stili di vita individuali, verso quelli più esterni, rappresentati dalle reti sociali e comunitarie, l’ambiente di vita e di lavoro, il contesto politico, sociale, economico e culturale (Dahlgren, Whitehead, 1991).

La disquisizione in tema di salute si è pertanto orientata, negli ultimi anni, verso un importante cambiamento che sposta l’attenzione dalle condizioni oggettive al significato che questo termine può assumere per le persone all’interno del contesto ambientale e sociale (Ware, Et Sherbourne, 1992; Reiser, 1993; Slow Medicine, 2017), anche se in realtà difficilmente si riesce a enucleare cosa essa sia, poiché la salute rappresenta una condizione insita nella natura dell’uomo, fino al momento in cui fattori interni ed esterni non ne minano il suo stato di “intrinseca adeguatezza” (Gadamer 1994).

La salute, infatti, a differenza della malattia, non è mai causa di preoccupazione, anzi, non si è mai consapevoli di essere sani, e la sua essenza consiste proprio nel celarsi. In sintesi, non solo la concezione, ma anche l’esperienza della salute è riferita a una disposizione ambientale e, all’interno dell’ambiente, a un modo personale di essere (Gadamer, 1994). Ecco che diviene allora importante ricercare il significato, l’attribuzione di senso, la comprensione della salute attraverso una prospettiva che parta dalla ricerca e non da un costrutto precedentemente definito (Armezzani, 1999, 2009). Scopo del presente lavoro è dunque quello di esplorare il significato di salute e i suoi determinanti, mediante l’interpretazione di percezioni, opinioni, valutazioni, aspettative delle persone.

METODI E STRUMENTI

Disegno di studio e campione

È stato effettuato uno studio qualitativo di tipo descrittivo (Polit, Tatano Beck, 2004).

La teoria di costrutti personali di Kelly (1970, 2004) è stato il principale fondamento teorico, poiché consente di comprendere i significati che accompagnano l’agire dell’uomo attraverso l’analisi di aspetti dicotomici e gerarchici dei costrutti indagati (salute e malattia), in un susseguirsi di implicazioni e opposizioni. Il campione si è composto da cittadini residenti in Regione Lombardia, arruolati attraverso un campionamento propositivo secondo criterio e suddivisi in 5 classi d’età, come di seguito riportato:

♣ 18 – 25 anni;

♣ 26 – 44 anni;

♣ 45 – 64 anni;

♣ 65 – 84 anni;

♣ > 84 anni.

Sul piano metodologico, riveste un certo interesse la valutazione del luogo in cui effettuare le interviste, poiché la scelta deve tener presente: la necessità di non influenzare le risposte degli intervistati orientandoli verso un indirizzo sanitario, l’esigenza di creare l’opportunità di arruolare un numero sufficiente di persone e il bisogno di evitare il rischio di effettuare un bias di campionamento. La piazza urbana è risultata essere la soluzione ideale in quanto spazio aperto e “non luogo”, sito di passaggio. La scelta è stata di effettuare le interviste in 6 piazze lombarde: San Giuliano Milanese (Mi), Brescia, Legnano (Mi), Clusone (Bg), Como e Vigevano (Pv).

Raccolta dati

I dati sono stati raccolti nei mesi di marzo e aprile 2017 attraverso un’intervista semi strutturata. In ogni piazza erano presenti due ricercatori referenti appartenenti all’ Accademia Scienze Infermieristiche e un numero variabile di ricercatori di supporto. Lo strumento utilizzato per la strutturazione delle domande, coerente con il disegno di ricerca, è la procedura piramidale di Landfield (1971). Al fine di rendere conformi le competenze degli intervistatori, sono stati effettuati dei corsi di formazione ad hoc sulla procedura piramidale di Landfield (1971) e sulla modalità di conduzione dell’intervista. Si sono condotte anche due interviste pilota, che sono state videoregistrate e mostrate a tutti i ricercatori, in modo da omogeneizzare il più possibile la modalità di conduzione. Tutti i ricercatori che hanno raccolto i dati sono infermieri esperti, che lavorano in ambito clinico, gestionale, nella formazione e nella ricerca. Le interviste, che prevedevano una domanda stimolo seguita da domande di approfondimento, sono state audio-registrate e i testi trascritti “parola per parola”.

Modalità di conduzione delle interviste

Ogni ricercatore opportunamente formato ha condotto l’intervista singolarmente, senza l’ausilio di un osservatore.

La procedura di costruzione dell’intervista utilizzata per la ricerca, sulla base di quanto detto da Landfield (1071), prevede una serie di domande poste in modo da lasciare totalmente libera la persona diesprimersi, ma nello stesso tempo, tali da permettere un’organizzazione dei costrutti e l’esplicitazione delle polarità.

La procedura piramidale di Landfield (1971) parte dall’assunto del suo ideatore tale per cui un sistema di costrutti è organizzato in modo gerarchico. Secondo l’autore, una rete di relazioni e implicazioni rende possibile che i significati core del costrutto che si sta indagando, siano legati a significati più periferici: egli inoltre ipotizza che i costrutti abbiano significati dicotomici, ossia si sviluppino secondo un polo positivo e l’esatto suo contrario, polo negativo.

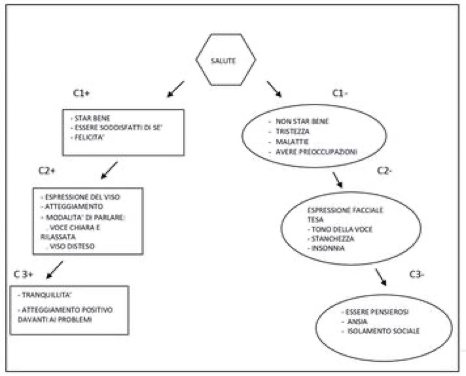

Partendo da questi presupposti teorici, nel nostro caso la procedura piramidale iniziava con la domanda: “Pensi ad una persona che lei considera sana: per qual importante caratteristica può essere definita così?”. La risposta a questa domanda forniva il primo polo positivo del costrutto (C1). Di seguito l’intervistatore procedeva chiedendo: “Come si immagina una persona diametralmente opposta?”. La risposta a questa domanda forniva il primo polo negativo (C1-). In seguito venivano poste domande riprendendo le risposte date dall’intervistato in modo da completare più livelli della piramide, chiedendo “Da che cosa si accorge che una persona è C1?” si raggiunge il livello inferiore (C2), che rappresenta l’implicazione di significato connessa alla polarità positiva del primo livello. Al contrario, chiedendo “Da che cosa si accorge che una persona è -C1?” si raggiunge il livello inferiore -C2, che rappresenta l’implicazione di significato legata alla polarità negativa del costrutto di primo livello. I gradini della piramide dipendevano dalla complessità del dialogo che si instaurava con l’intervistato e dal tempo che essi mettevano a disposizione. La figura 1 fornisce un esempio di piramide compilata

Durante le interviste è stato applicato il processo di bracketing ai dati al fine di evitare interpretazioni soggettive del ricercatore. Il processo di bracketing si è svolto durante gli incontri di preparazione alle interviste, nei quali i ricercatori hanno dichiarato la loro percezione del concetto di salute: essendo operatori sanitari, tale concetto era strettamente legato al background professionale. Pertanto si è ritenuto importante durante le interviste tenere ben presente il concetto di salute declinato professionalmente, al fine di evitare che esso ne influenzasse la conduzione.

Analisi dei dati

L’analisi delle trascrizioni è stata condotta in maniera indipendente (stepwise replication) (Fain, 2004) da più ricercatori scelti tra coloro che avevano condotto le interviste, considerando la loro esperienza in ricerca qualitativa.

L’analisi del contenuto dei dati si è snodata attraverso quattro fasi (Armezzani, 1999):

1. Categorizzazione preliminare;

2. Analisi dei contrasti;

3. Esplorazione delle implicazioni;

4. Ri-categorizzazione finale dei significati attribuiti alla salute.

Tutte le fasi sono state dibattute all’interno del team di ricerca, tenendo presente quanto si era discusso nella fase di preparazione dell’intervista e nel processo di bracketing. I temi individuati sono quindi il risultato di un approfondito e prolungato confronto tra i membri del team di ricerca.

Per facilitare l’elaborazione dei dati, sono state inserite le informazioni (parole chiave) delle piramidi in un foglio di Excel che vedeva alle ordinate il numero delle singole interviste e alle ascisse i poli positivi e negativi.

Le interviste sono state analizzate subito dopo la trascrizione, fino alla saturazione dei dati.

Rigore metodologico

Per rendere il più possibile rigoroso il metodo di conduzione, analisi e interpretazione delle interviste si sono seguiti i criteri descritti da Guba and Lincoln (1981): credibilità, trasferibilità, affidabilità e appropriatezza. Le interviste sono state codificate indipendentemente da più ricercatori attraverso la Stepwise replication e i significati emersi sono stati discussi dal team di ricerca, al fine di garantire la credibilità e la trasferibilità dello studio. Le discussioni all’interno del team di ricerca durante tutto il processo, dall’organizzazione, preparazione e conduzione delle interviste alla loro analisi, hanno garantito anche l’affidabilità, in quanto così facendo è stato possibile ridurre il rischio di portare i risultati verso il pensiero dei ricercatori. Per garantire infine l’appropriatezza di quanto individuato, i temi e gli estratti delle interviste corrispondono alle parole esatte usate dagli intervistati.

Considerazioni etiche

La partecipazione allo studio è stata su base volontaria, previa richiesta di consenso scritto per la partecipazione allo studio, l’utilizzo dei dati in forma aggregata, la confidenzialità del dato oltre alla registrazione audio dell’intervista, nel rispetto di quanto contenuto nella Dichiarazione di Helsinki.

RISULTATI

Al termine della raccolta dati, il numero totale delle interviste valide è stato pari a 207, così ripartite per classi di età:

♣ 18 – 25 anni: 42 interviste;

♣ 26 – 44 anni: 48 interviste;

♣ 45 – 64 anni: 68 interviste;

♣ 65 – 84 anni: 41 interviste;

♣ 84 anni: 8 interviste.

99 intervistati erano di sesso maschile e 108 di sesso femminile, equamente distribuiti nelle differenti piazze. Le interviste hanno avuto una durata media di 7 minuti (minimo= 3; massimo=25).

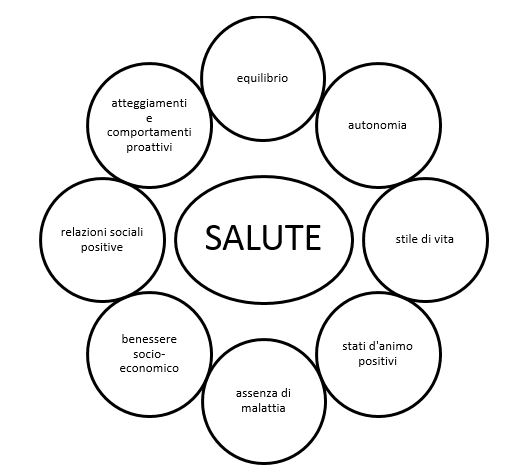

L’analisi dei dati ha permesso di individuare le 8 macrocategorie emergenti riportate nella figura 2.

Macrocategoria 1: salute come assenza di malattia

Il concetto di salute, nel tempo, ha subito variazioni che si riflettono anche nelle risposte date. Gli intervistati non prendono in considerazione unicamente fattori organici, ma coinvolgono la dimensione psichica e spirituale.

La macrocategoria “assenza di malattia” è citata da più della metà degli intervistati che, data la difficoltà di definire il termine salute in positivo, ne spiegano il significato utilizzando il suo contrario.

Le parole utilizzate per indicare la malattia spaziano dalla mancanza di adattamento ai compiti della vita quotidiana, alla debolezza e alla perdita delle capacità lavorative o alla deformità e alla bruttezza, oppure, ancora alla sensazione di un disturbo fisico, ed infine alla sofferenza psichica e al dolore spostando la visione dalla patologia al disagio di vivere.

Per gli intervistati affermare che una persona è in salute significa che “non soffre”, che “non ha un deperimento fisico” e che non presenta cambiamenti del corpo che compromettano le sue capacità funzionali e cognitive. Ancora è in salute colui che non presenta segni e sintomi indicatori di un’alterazione quantitativa o qualitativa dell’organismo da uno stato cosiddetto “normale”.

I deficit motori, in particolare, risultano essere l’ostacolo maggiore nelle attività quotidiane con conseguente “affaticamento” e “stanchezza”, che indeboliscono la persona e influiscono sulla sua capacità di gestirsi in autonomia.

Emerge inoltre una valutazione estetica degli individui, come se l’aspetto esteriore fosse uno degli indicatori per classificare un individuo sano o malato (“colorito della cute roseo”, “luce negli occhi”, “magrezza”, “guance scavate”, “sguardo spento”) (Tabella 1).

Macrocategoria 2: salute come atteggiamenti e comportamenti proattivi

Comprende i comportamenti e gli atteggiamenti propensi a fare o a omettere di fare nel campo della prevenzione e riguarda l’insieme dei comportamenti e degli atteggiamenti che la persona compie attivamente allo scopo di prendersi cura di se stessa e della propria salute, che la tendenza ad affrontare la vita in modo propositivo, partecipando attivamente ad ogni evento e affrontando le problematiche quotidiane con positività e capacità risolutive.

Un comportamento attento alla salute, il “fare prevenzione” e “approfondire subito i sintomi”, contribuisce a impedire l’insorgere di malattie o ritardare il loro avanzamento, garantendo il mantenimento di una buona qualità di vita.

Inoltre vengono idealizzate le persone in salute come ricche di vitalità, impazienti di dedicarsi a nuove iniziative e “darsi nuovi stimoli”, in contrapposizione all’idea di “pigrizia”, “passività” e “non voglia di fare”.

Il modo in cui una persona si prende cura di sé, presta attenzione all’ambiente che la circonda e agisce attivamente nel proprio contesto testimonia il “suo approccio alla vita”; tanto più mostra “determinazione”, “forza di volontà” e “capacità di affrontare i problemi”, meno sarà soggetta a subire e farsi destabilizzare da eventi negativi.

Il “delegare i propri problemi” è citato da buona parte degli intervistati come un atteggiamento non salutare, tipico di una persona “apatica”, “un po’ molle”, rassegnata a non poter intervenire efficacemente sulla propria condizione. Il citato aspetto del “lamentarsi” è visto come legato all’incapacità di affrontare le difficoltà e risulta controproducente (Tabella 2)

Tabella 1 – Poli positivi e negativi macrocategoria ASSENZA DI MALATTIA |

|||

| Polo

positivo |

Esempi |

Polonegativo |

Esempi |

| ASSENZA DI MALATTIA/SINTOMI | Assenza di dolore

Non ha gravi patologie |

MALATTIA/HANDICAP |

AcciacchiMalattia debilitanteMalattia che fanno soffrire |

| ASSENZA DI MALATTIA PSICHICA | Lucidità mentale

Essere a posto con la testa Capacità di ragionare |

MALATTIA/SINTOMI FISICI |

MalformazioniDolorePerdita di capelli |

| ASSENZA DI MALATTIA FISICA | Assenza di malattie visibili

Normodotata fisicamente Non deperimento fisico |

MALATTIA/SINTOMI PSICHICI |

Non sta bene di testa

Poca lucidità di mente Non si ricorda le cose |

| NON RICORRERE A TRATTAMENTI | Non assume farmaci

Non frequenta ospedali Non va dal medico |

RICORRERE A CURE |

È sempre dal medico

Assumere molti farmaci |

| NON AVERE DISFUNZIONI MOTORIE | Si muove bene

Cammina bene

|

DISFUNZIONI MOTORIE |

Cammina con stanchezza

Persona in carrozzina Cammino instabile |

| PARAMETRI BIOLOGICI BELLA NORMA | Esami ematici nella norma

Visite di controllo negative

|

STANCHEZZA |

Mancanza di energia

Non avere forza |

Tabella 2 – Poli positivi e negativi macrocategoria COMPORTAMENTI PROATTIVI |

|||

| Polo

positivo

|

Esempi |

Polonegativo |

Esempi |

| ESSERE ATTIVI/VOGLIA DI FARE | Mettersi sempre in gioco

Essere propositivi Darsi da fare |

NON AVER VOGLIA DI FARE | Poca intraprendenza

Mancanza di motivazione Poco propositiva |

| ATTEGGIAMENTO/

COMPORTAMENTO |

Modo di fare

Approccio alla vita |

NON PRENDERSI CURA DI SE’ | Incuranza della salute

Scarsa attenzione a se stesso Trascuratezza |

| CURA DI SE’ | Persona attenta che si cura

Occuparsi di se stessi Fa prevenzione |

LAMENTARSI | Brontolone

Riferire sempre di problemi Ingigantire le cose |

| AFFRONTARE I PROBLEMI | Se ha una problematica la approfondisce

Capacità di gestire le problematiche |

PROBLEMI COMPORTAMENTALI | Eccessi comportamentali

Esagerazione

|

| NON LAMENTARSI | Non puntualizzare su tutto

Non piangersi addosso Non si lamenta |

NON AFFRONTARE I PROBLEMI | Ricerca negli altri la soluzione

Scaricare i problemi sugli altri Vive in base al pensiero altrui

|

| FORZA DI VOLONTA’ | Costanza nel fare

Determinazione |

INCOERENZA | Indecisione

Persona che cambia spesso idea

|

Macrocategoria 3: salute come stili di vita

La macrocategoria stati d’animo contiene i significati che accomunano la salute a un’esperienza emotiva come “felicità” e “positività”, senza distinguere tra un’esperienza di breve durata, determinata da uno stimolo esterno o interno (“contentezza”), e un tratto emotivo stabile, frutto delle caratteristiche del singolo che riflettono l’umore di fondo con cui ci si approccia al mondo (“carattere solare”).

Per circa la metà dei partecipanti, la salute è connessa alla dimensione spirituale, così profonda e radicata da determinare un’alterazione delle condizioni di benessere e portare a manifestazioni fisiche. Uno stato d’animo negativo, come “ansia” e “preoccupazione”, conduce a una “mancanza di serenità mentale” che, talvolta, sfocia in problematiche fisiche quale la “gastrite”; al contrario, uno stato d’animo positivo comporta una distensione, percepibile a livello di mimica facciale e corporea che si riflette nelle caratteristiche degli occhi e del viso.

La “sensibilità”, ”l’allegria” e la “positività” sembrano abbellire il volto e armonizzare il corpo; al contrario, l’”insensibilità” e la “negatività” sembrano trasmettersi anche all’esterno oscurando e irrigidendo il volto.

“Pace”, “serenità” e “tranquillità” rappresentano uno dei fili conduttori della concezione di stati d’animo di persone in salute espressi, in contrasto con l’ambiente esterno, sociale e lavorativo, inteso come fonte di “stress” e “nervosismo”. Secondo gli intervistati una persona serena mostra di amare la vita anche nelle difficoltà e le affronta secondo un’ottica di “atteggiamento positivo verso i problemi”, senza estremizzare sentimenti di “tristezza”, “rabbia”, “ansia”. La mancanza di realizzazione personale genera “sfiducia in sé stessi” e nelle proprie capacità determinando sentimenti descritti come “insicurezza” e “frustrazione” (Tabella 3).

Tabella 3 – Poli positivi e negativi macrocategoria STATI D’ANIMO POSITIVI |

|||

| Polo

positivo |

Esempi | Polo

Negativo |

Esempi |

| STATI D’ANIMO DI FELICITA’ | Felicità di vivere

Allegria Contentezza |

TRISTEZZA, INFELICITA’ |

Sguardo tristeAtteggiamento tristeViso tristeInfelicità |

| ASSENZA DI STRESS E PREOCCUPAZIONI | Serenità

Essere rilassati Tranquillità Assenza di stress

|

MANCANZA DI SERENITA’ |

Ansia per tuttoAngosciaStressPreoccupazionI |

| POSITIVITA’, OTTIMISMO | Espressione positiva

Positività verso i problemi Ottimismo |

NEGATIVITA’, PESSIMISMO |

Mancanza di positività

Abbattimento Rassegnazione Senso di inutilità |

| STATI D’ANIMO POSITIVI VERSO SE STESSI | Essere soddisfatti di sé

Essere in pace con se stessi Realizzazione personale |

SENTIMENTI DI APATIA |

Senza voglia di vivere

Non aver voglia di niente Apatia |

| VOGLIA DI INIZIATIVE, VOGLIA DI VIVERE | Entusiasmo

Voglia di vivere |

SENTIMENTI NEGATIVI VERSO SE STESSI |

Sfiducia in se stessi

Non star bene con se stessi Insicurezza Disagio |

RABBIA |

Rabbia

Nervosismo Irascibilità

|

||

SOFFERENZA |

Persona che soffre |

||

Macrocategoria 4: salute come stili di vita

Per macrocategoria “stile di vita” si intende l’insieme dei termini citati in riferimento a comportamenti atti a mantenere, recuperare e difendere la salute nella quotidianità. Lo stile di vita è considerato elemento caratterizzante la salute, e per descriverlo vengono utilizzati aggettivi come “tranquillo”, “equilibrato”, “attivo”. Per la maggior parte delle persone il concetto di stile di vita comprende più aspetti: i tre maggiormente rappresentati sono l’attività fisica, l’alimentazione, e l’assenza di vizi. Per alcuni lo stile di vita coincide con uno solo di questi aspetti, mentre altri ritengono che soltanto la loro combinazione sia efficace a lungo termine sulla tutela della salute.

Il benessere è centrato sul mantenimento di un tenore di vita lontano da ciò che è fonte di disturbo fisico (“fumo”, “droghe”, “alcool”) e sullo sviluppo di una coscienza alimentare e sportiva utile a garantire sia un buon aspetto esteriore che a prevenire condizioni patologiche quali ”l’obesità.”

I dati mostrano che l’importanza di svolgere attività fisica è riconosciuta da parte di tutte le classi d’età. Gli intervistati associano la scelta di un corretto stile di vita alla prevenzione dai fattori di rischio (“cibi grassi”, “sedentarietà”, “sregolatezza”) e affermano che essi sono influenzati non soltanto dalle scelte individuali, ma anche dall’ambiente fisico e sociale.

Ricorre spesso l’aggettivo “regolare” (“sonno regolare”, “alimentazione regolare”, “vita regolare”) a sostegno dell’idea di far procedere l’esistenza secondo ritmi equilibrati e rispettando regole e valori che evitano gli “eccessi” come indice di sane consuetudini (Tabella 4).

Tabella 4 – Poli positivi e negativi macrocategoria STILI DI VITA |

|||

Polopositivo |

Esempi |

Polonegativo |

Esempi |

ESSERE ATTIVI/ESSERE SPORTIVI |

Tenersi in formaAttività sportiva regolarePersona sportiva |

SEDENTARIETA’ |

Poca attività fisicaMovimento non adeguatoNon tenersi in forma |

ALIMENTAZIONE CORRETTA |

Alimentazione mediterraneaRegime dietetico correttoQualità alimentiNon eccessi alimentari |

VIZI |

Uso di alcoliciTossicodipendenzaFumo |

STILE DI VITA REGOLARE |

Vivere bene

Stile di vita equilibrato Sane abitudini |

ALIMENTAZIONE SCORRETTA |

Mangia ciò che capitaAbusi alimentariIncuranza alimentare |

ASSENZA DI VIZI |

Non uso di droghe

Persona che non fuma Non alcolizzato |

ECCESSO DI PESO |

ObesitàSovrappeso |

BUONA FORMA FISICA |

Peso adeguato

Non avere la pancia |

VITA SREGOLATA |

Stile di vita malsano

Sregolatezza |

ATTIVITA’ CULTURALI |

Avere molti interessi

Occuparsi di molte cose |

||

RIPOSO REGOLARE |

Ore di sonno regolari |

|

|

Macrocategoria 5: salute come relazioni sociali positive

La salute risulta essere connessa alla relazione con l’altro, alla possibilità di contare sul supporto di amici e parenti, sulla loro presenza e sul loro ascolto. Le buone relazioni risultano basilari per una vita positiva e i rapporti intersoggettivi sono vissuti con profondo coinvolgimento poiché consentono di soddisfare i propri bisogni interagendo in modo efficacie con il contesto.

L’interazione sociale risulta, quindi, importante poiché evita la “solitudine”, il disagio nei contesti relazionali e la sensazione di “mancanza di sostegno”. Per gli intervistati l’isolamento sociale scaturisce da un atteggiamento volontario di “chiusura in sé stessi,” “dall’emarginazione” data ”dall’indifferenza” e dai giudizi altrui e da una condizione di malattia che funge da ostacolo alla socializzazione per l’impossibilità di entrare in contatto con le persone. Emerge la necessità di raggiungere uno “star bene in comunità” per scongiurare il malessere sociale, che ha conseguenze negative sullo stato d’animo del singolo, e la monotonia data della mancanza di stimoli.

Chi è in salute ama stare con gli altri, collaborare e “offrire aiuto al prossimo” in caso di bisogno; allo stesso tempo dimostra di necessitare del supporto altrui e di essere in grado di chiederlo. Le relazioni sono considerate positive quando caratterizzate da un’offerta equa e reciproca di supporto. La salute non può prescindere dalle caratteristiche del contesto sociale, sia esso la famiglia, il gruppo di pari, sia l’ambiente lavorativo Tabella 5).

| Tabella 5 – Poli positivi e negativi macrocategoria RELAZIONI SOCIALI POSITIVE | |||

| Polo

positivo |

Esempi | Polo

negativo |

Esempi |

| VOGLIA DI SOCIALIZZARE | Essere di compagnia

Sta bene con gli altri Vita sociale attiva

|

ATTEGGIAMENTI ANTISOCIALI | Si estranea dagli altri

Diffidenza Dialogo scarso

|

| AVERE SANI PRINCIPI | Darsi agli altri

Disponibilità Di sani principi con gli altri

|

RELAZIONI FAMILIARI NEGATIVE | Ambiente familiare negativo

Genitori poco presenti

|

|

CAPACITA’ DI RELAZIONARSI

|

Capacità di integrazione

Approccio verso gli altri

|

PROBLEMI DI SOCIALIZZAZIONE | Avere rapporti che non funzionano

|

| INCAPACITA’ DI CHIEDERE AIUTO | Rifiutare l’aiuto altrui | ||

Macrocategoria 6: salute come autonomia

La macrocategoria autonomia racchiude i termini che intendono la salute come capacità di essere autosufficienti nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, senza “necessitare di cure e supporto” esterno. Si realizza quando la persona è dotata di caratteristiche psichiche e fisiche, che gli permettono di “gestirsi mentalmente” e rispondere ai propri bisogni. Gli intervistati identificano l’autonomia come il “muoversi senza ausili”, “essere autonomi nonostante gli acciacchi”, “non avere limiti”, “non avere handicap”. Alcuni associano la sola presenza di una menomazione al bisogno di aiuto, mentre altri differenziano il concetto di persona affetta da patologia dall’essere automaticamente non autosufficienti.

Particolarmente citata è l’autonomia dei movimenti: le limitazioni fisico-motorie sono identificate come la principale causa di alterazione della facoltà dell’individuo di autogestirsi. I limiti fisici incidono sia sulla capacità di adempiere alla vita personale in termini di possibilità di eseguire le cure igieniche o alimentarsi, che sull’opportunità di “uscire di casa”. Nelle interviste viene dipinta l’immagine di persone anziane o disabili soggette a rinunce perché incapaci di svolgere l’attività desiderata, che richiederebbe eccessiva “fatica”. La salute è collegata all’assenza di vincoli e di immobilità e alla possibilità di interagire con il mondo al di fuori dell’ambiente domestico. La dipendenza viene considerata una condizione irreversibile a cui adattarsi e da gestire nel miglior modo possibile tramite l’aiuto dei familiari o di servizi pubblici (Tabella 6).

| Tabella 6 – Poli positivi e negativi macrocategoria AUTONOMIA | |||

| Polo

positivo |

Esempi | Polo

negativo |

Esempi |

| INDIPENDENZA/

AUTO SUFFICIENZA |

Si autogestisce

Autonoma nonostante gli acciacchi

|

DIPENDENZA/ BISOGNO D’AIUTO |

Incapace di sostenersi sa sola

Dipendenza fisica Handicap che compromette l’autonomia |

| ASSENZA DI LIMITI | Fa ciò che vuole senza ostacoli

Non ha limiti dovuti a problemi di salute

|

LIMITAZIONI NELLA VITA QUOTIDIANA | Fa fatica a fare tutto

Soggetta a delle rinunce ogni cosa che fa |

| AUTONOMIA NEI MOVIMENTI | Si muove senza ausili

Può uscire di casa

|

LIMITAZIONI NEI MOVIMENTI |

Vita rintanata in casa

Impossibilità di salire le scale Non potersi muovere da sola

|

Macrocategoria 7: salute come benessere socio-economico

La macrocategoria benessere socio-economico contiene i termini che fanno riferimento all’aspetto lavorativo, alla disponibilità economica e all’ambiente. La possibilità di avere un impiego, un “lavoro che piace”, consente di garantire un “benessere economico”, e favorisce uno stato di serenità dato dal “non avere preoccupazioni economiche”.

Gli intervistati concepiscono “l’impossibilità di lavorare”, sia per ragioni fisiche che per mancanza di offerta lavorativa, come elemento che influenza negativamente la salute, determinando alterazioni “nell’aspetto” e nello stato d’animo. I giovani sono coloro che subiscono maggiormente il mutamento dello scenario socio-economico

La “mancanza di speranza nel futuro” per non riuscire a trovare lavoro porta a stati di ”apatia”, “negatività”, “mancanza di motivazione “e bassa autostima. Per alcuni emergono elementi che incidono sfavorevolmente sulla salute quali lo stress lavoro-correlato.

Legato ad un eccesso di richieste rispetto le capacità del singolo o dal lavoro da turnista, lo stress sfocia in disturbi di natura fisica e psicologica (“persona assorta nei pensieri per colpa del lavoro”).

Alcuni intervistati hanno ritenuto il contesto sociale e ambientale un elemento positivo (“attenzione all’ambiente in cui si vive”) o negativo (“eccesso di impegni sociali”) per la salute (Tabella 7).

| Tabella 7 – Poli positivi e negativi macrocategoria BENESSERE SOCIO-ECONOMICO | |||

| Polo

positivo |

Esempi | Polo

negativo |

Esempi |

| ATTIVITA’ LAVORATIVA | Avere un lavoro

Svolgere un lavoro che piace Realizzazione lavorativa |

PROBLEMATICHE LAVORATIVE | Impossibilità di lavorare

Richieste lavorative eccessive Subire mobbing |

| DISPONIBILITA’ ECONOMICA | Benessere socio-economico

Avere soldi Buon tenore di vita

|

PROBLEMATICHE ECONOMICHE | Debiti

Povertà Gravi difficoltà economiche

|

| ATTENZIONE ALL’AMBIENTE | Vivere nella realtà culturale

Attenzione all’ambiente in cui vive |

AMBIENTE SOCIALE STRESSANTE | Eccesso di impegni sociali |

Macrocategoria 8: salute come equilibrio

La macrocategoria “equilibrio”, nonostante la famosa definizione dell’OMS, risulta essere la meno rappresentata. Analizzando le risposte, viene quasi perso l’ideale proposto dall’OMS per concentrarsi sulle due dimensioni fisica e psichica (“equilibrio psico-fisico”, “equilibrio anima e corpo”); l’aspetto sociale, infatti, viene citato una sola volta. Emerge l’idea di persona sana come equilibrata perché stabile nei propositi e nei sentimenti.

Gli “sbalzi d’umore”, intesi come mutamenti improvvisi ed eccessivi, in particolare, vengono riconosciuti come elemento caratterizzante l’assenza di benessere, sia per motivi patologici, che per necessità di far fronte a un evento stressante, ancora come reazione a una delusione o eventi avversi difficili da superare (Tabella 8).

| Tabella 8 – Poli positivi e negativi macrocategoria EQUILIBRIO | |||

| Polo

positivo |

Esempi | Polo

negativo |

Esempi |

| EQUILIBRIO | Equilibrio

Stato di armonia |

INSTABILITA’ | Sbalzi d’umore

Persona instabile

|

| EQUILIBRIO PSICO-FISICO |

Equilibrio anima e corpo

|

DISEQUILIBRIO PSICHICO | Mancata armonia tra l’anima e il corpo

|

|

COSTANZA |

Costanza nelle buone abitudini | DISEQUILIBRIO PSICHICO | Persona con disarmonia mentale |

| EQUILIBRIO SOCIALE E SPIRITUALE

|

Persona equilibrata dal punto di vista sociale e spirituale |

DISEQUILIBRIO PSICHICO | Quando manca un equilibrio psico-fisico |

DISCUSSIONE

Le analisi condotte sul campione di cittadini lombardi mostrano diversi spunti di riflessione circa i significati associati alla salute, declinati nei diversi contesti di vita e di esperienza.

La salute è, anzitutto, un’esperienza profondamente soggettiva, tanto da renderne complesso il tentativo di categorizzazione: a ciascun individuo corrisponde un differente progetto influenzato da giudizi e valori esistenziali; anche se la salute è percepita come un fatto reale, rimane pur sempre soggetta alla valutazione umana (Ware, 1992; Gadamer 1993; Reiser, 1993; Armezzani et al., 1999, Armezzani et. al. 2009; Slow Medicine, 2017). È a partire da tale assunto, infatti, che si è optato per denominare le macrocategorie emergenti con le parole utilizzate maggiormente dagli intervistati e associate al concetto di salute espresso.

Quali tra i fattori di cambiamento contemporaneo descritti nel paragrafo introduttivo sono associati alle concezioni di salute espresse dagli intervistati?

Le macrocategorie analizzate evidenziano cinque livelli principali, ognuno dei quali concettualizza la salute in modo caratteristico:

1. Ad un primo livello essa dipende dal buon funzionamento dell’organismo e risponde ad una norma di efficienza. Gli intervistati riflettono, così, il paradigma “bio-medico” secondo cui la salute è unicamente legata al benessere psico-fisico.

2. Al secondo livello, le fragilità relazionali e sociali che caratterizzano il tempo presente e in particolare accompagnano gli anziani, sani o con malattie croniche più o meno controllate, attestano il valore della salute come adattamento e capacità di svolgere i compiti della vita quotidiana senza ricorrere alla dipendenza da altri (Goodle, 2011, Huber et al, 2011).

Emerge inoltre una nuova percezione del rapporto con i professionisti sanitari e i servizi in cui operano. L’ospedale, struttura fondamentale del sistema sanitario che ha accompagnato in questi ultimi decenni la nostra esperienza di cittadini e professionisti e che ancora oggi mantiene un ruolo centrale nell’immaginario collettivo, viene oggi riconfigurato nell’articolazione delle strutture territoriali e dei servizi alla salute individuali e di famiglia, meglio rispondenti a una cura della salute e delle malattie che si richiami a comportamenti proattivi e stili di vita orientati al benessere, a impegni di riabilitazione e prevenzione.

3. Il terzo livello di concettualizzazione scaturisce dalla consapevolezza della salute come fattore incisivo nella realizzazione di sé nel rapporto con gli altri, anche di tipo affettivo. Tale assunto emerge dalle affermazioni sulle componenti psicologiche ed emozionali del concetto di salute percepito dagli intervistati: stare in salute significa stare bene da soli e con gli altri e, pertanto, la salute è anche stato d’animo, sentire esistenziale nell’esperienza che ciascuno realizza nelle relazioni umane.

4. Al quarto livello si fa riferimento alla salute come risultato di uno stile di vita salutista. Dai dati emerge in modo significativo quanto si presti attenzione all’alimentazione, alla forma fisica e a non cedere a vizi dannosi per il corpo. Sembra che la popolazione rispecchi nelle sue convinzioni quanto affermato da Ippocrate: “Se fossimo in grado di offrire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada giusta per la salute”. Probabilmente il pensiero pubblico risente dell’influenza delle campagne di prevenzione attuate tramite mezzi di comunicazione di massa che, da diversi anni, lanciano messaggi rivolti all’adozione di uno stile di vita sano e che hanno la particolarità di raggiungere un ampio target di popolazione.

5. Al quinto livello emerge, seppur in forma sfumata, la consapevolezza di una salute connessa alle più generali condizioni ambientali, sociali ed economiche del contesto in cui viviamo. In questo ambito, ricorrono nelle concezioni di salute degli intervistati le idee di equilibrio e armonia, (Seppilli, 1966), di buon uso delle risorse – proprie e collettive – per il mantenimento e la promozione della salute. A volte, le preoccupazioni collegate alle risorse economiche disponibili per curarsi e il rischio di perdere il proprio lavoro (o vederlo fortemente compromesso) in relazione allo stato di salute proprio o dei familiari più stretti.

In una concezione olistica di salute, è chiaro che i cinque livelli sopra trattati vanno concepiti in mutua reciprocità: quello che avviene ad un livello si ripercuote sull’altro. La rinnovata attenzione da parte dei cittadini alla messa in pratica di atteggiamenti preventivi, riflette dunque il tentativo iniziato da Antonovsky (1966), di sviluppare una coscienza orientata alla salutogenesi secondo cui bisogna orientarsi a come generare salute e non soltanto a come si sviluppano le malattie. Essa permette di dare avvio ad un nuovo approccio alla salute, con l’obiettivo di andare oltre il modello patogenico imperante. Tale pensiero presuppone, infatti, che tutte le persone siano più o meno sane e più o meno malate, rispecchiando le caratteristiche attuali della popolazione: l’obiettivo è capire in che modo l’individuo si possa muovere lungo la linea di continuum attraverso le proprie risorse e opportunità.

CONCLUSIONI

La salute non è solo assenza di malattia, essa si manifesta in una pluralità di caratteri che assumono una forma fortemente influenzata dalle questioni più attuali della nostra società: essa è il risultato sia di responsabilità individuali, negli atteggiamenti e comportamenti proattivi come nell’adozione di corretti stili di vita, sia di responsabilità collettive, dipendenti dal benessere sociale di un territorio e dalle scelte politiche ed economiche dei diversi attori che lo abitano. Essa riguarda il corpo, i suoi disturbi e i suoi sintomi, ma soprattutto la persona nella sua interezza, nei suoi sentimenti e nelle sue emozioni, nella capacità di adattarsi, mantenere un equilibrio e un ruolo attivo nella quotidianità. Il limite dello studio è rappresentato dal fatto che il campione è stato selezionato in una sola area geografica del nostro paese (Nord Italia, Regione Lombardia), elemento che potrebbe pertanto aver influenzato l’orientamento dato nelle risposte.

La sfida della sanità del futuro deve dunque essere quella di dare vigore ai servizi esistenti rivolti alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione delle malattie e, contemporaneamente, pensare allo sviluppo di nuove offerte che promuovano il paradigma salute in cooperazione con altri settori pubblici che permettano di soddisfare a pieno le esigenze dei cittadini. Se alcuni elementi che condizionano la salute dipendono da ambiti diversi da quelli della medicina è necessario raggiungere una visione d’insieme di tutti coloro che hanno responsabilità in tale campo.

Anche in virtù dell’assunto sopradescritto, riteniamo che questa ricerca possa fornire informazioni utili alla pratica assistenziale infermieristica, poiché da sempre il professionista infermiere considera la salute un dominio composto da sfaccettature differenti, e orienta la propria azione e il corpus disciplinare non tanto sulla malattia, quanto sulle conseguenze che quest’ultima ha sul vivere dell’uomo e sulla sua personale concezione di salute. A questa continua ridefinizione del concetto di salute da parte di coloro che beneficiano dei servizi sanitari si deve dunque necessariamente accompagnare la continua riflessione dei professionisti sulle conseguenze che l’idea di salute può determinare su finalità, competenze e modalità di erogazione delle prestazioni da parte dei professionisti stessi e i risultati di questa ricerca confermano la necessità di continuare a percorrere tale strada. Lo studio vuole infatti essere il punto di partenza per successive ricerche, estese su tutto il territorio nazionale, rivolte ad indagare in profondità le variabili che compongono il concetto di salute e le possibili correlazioni tra di esse, anche al fine di comprendere il differente impatto che i determinanti della salute hanno sulle persone.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi.

Finanziamenti

Lo studio è stato in parte finanziato dal Consiglio direttivo dell’OPI Milano-Lodi-Monza-Brianza in carica nell’anno 2016.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento è rivolto anzitutto ai cittadini che hanno partecipato allo studio. Un particolare grazie va inoltre ai colleghi del gruppo di ricerca che hanno condotto le interviste: Martina Alessandri, Ana Maria Alfonso, Floriana Bareggi, Sonia Bustreo, Clara Cenedella, Giancarlo Celeri Bellotti, Ester Corigliano, Antonella Franceschetti, Ilaria Marcomini, Renè Martinoni, Monica Morici, Gianandrea Polonioli, Mimma Sternativo, Sonia Tosoni, Laura Zoppini.

Infine, si ringraziano gli O.P.I. di Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Milano-Lodi-Monza-Brianza, per il sostegno alla ricerca (quest’ultimo altresì per averci ospitato nello svolgimento delle attività organizzative connesse).