RIASSUNTO

Introduzione Diversi studi hanno indagato l’attitudine dei professionisti sanitari all’acquisizione di valide abilità comunicative utilizzando la Communication Skills Attitude Scale (CSAS); tuttavia, gli approfondimenti relativi alla professione infermieristica e al contesto italiano sono carenti. Lo scopo dello studio è quello di validare in italiano la CSAS su un campione di studenti di un corso di laurea in infermieristica e di esplorare le possibili relazioni tra la loro attitudine a sviluppare adeguate abilità comunicative e le differenti variabili demografiche.

Materiali e metodi La scala CSAS è stata tradotta in italiano attraverso il metodo della traduzione inversa e somministrata a un campione di studenti di due sezioni di un corso di laurea in infermieristica per valutarne la validità e l’affidabilità.

Risultati La scala presenta un ottimo indice di validità del contenuto (96,9%) oltre a una buona consistenza interna (alfa di Cronbach=0,86). L’analisi fattoriale ha confermato la presenza delle due sottoscale, la Positive Attitude Scale (PAS) e la Negative Attitude Scale (NAS), dello strumento originale. Gli studenti hanno mostrato un’elevata attitudine positiva a sviluppare labilità comunicative; non sono emerse differenze significative in relazione alle variabili demografiche indagate.

Conclusioni La versione italiana della CSAS sembra essere valida e affidabile; il suo utilizzo è dunque raccomandabile per indagare l’attitudine a sviluppare abilità comunicative.

Parole chiave: comunicazione, attitudine, personale sanitario, studenti di infermieristica

Nursing students’ attitudes toward effective communication skills: Italian validation of the Communication Skills Attitude Scale (CSAS)

ABSTRACT

Introduction Several studies have investigated students’ attitudes toward effective communication skills using the Communication Skills Attitude Scale (CSAS); however, there is a lack of data about the nursing profession and the Italian context. The aim is to validate the CSAS in Italian on a sample of nursing students and explore the possible relationship between attitudes toward effective communication skills and demographic factors.

Methods The CSAS was translated in Italian and back-translated and administered to a sample of nursing students in order to assess its reliability and validity.

Results The Italian version of CSAS has an excellent content validity index (CVI=96.9%) and good reliability (Cronbach α=0.86). Factor analysis confirmed the existence of the two original CSAS subscales: Positive Attitude Scale (PAS) and Negative Attitude Scale (NAS). The students showed a higher positive attitude toward improving communication skills. Demographic characteristics didn’t yield significant differences in PAS and NAS scores.

Conclusions The Italian version of CSAS is valid and reliable. Its use is recommended in order to investigate the healthcare personnel’s attitude toward improving communication skills.

Keywords: communication, attitude, healthcare personnel, nursing students

![]()

INTRODUZIONE

La comunicazione è una componente essenziale del vivere quotidiano; nel contesto sanitario, all’interno del quale l’impegno professionale è costantemente volto a collocare la persona al centro del proprio agire, la comunicazione costituisce un tassello fondamentale nel percorso di cura e assistenza perché indispensabile a sviluppare e mantenere una relazione d’aiuto (Stoddart KM, 2012; Tay LH et al., 2011).

La letteratura suggerisce quanto una comunicazione efficace influenzi il rapporto di cura sviluppando nel paziente sentimenti di fiducia, di conforto, di senso del rispetto e contribuendo al miglioramento dell’aderenza terapeutica e degli esiti clinico assistenziali (Ku TK et al., 2010; Charlton C et al., 2008).

Al contempo, una recente indagine condotta dall’ente di accreditamento Joint Commission (JC, 2015) ha evidenziato quanto, nonostante il miglioramento dell’efficacia comunicativa rappresenti uno degli obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente, tuttora l’inadeguata comunicazione rappresenti una delle principali cause profonde di eventi sentinella − un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente − indice di bassa qualità delle cure erogate.

La complessità della relazione che s’instaura tra il professionista sanitario e la persona assistita rende necessario lo sviluppo di adeguate competenze comunicative, in particolare da parte dell’infermiere (Finke E et al., 2008; de Almeida AI et al., 2010; Kourkouta L et al., 2014); infatti, non può essere sufficiente basarsi esclusivamente sulla spontaneità e sulle singole abilità e propensioni del professionista. Questa visione colloca sempre di più la comunicazione alla base del continuo percorso di crescita e consolidamento della maturità della professione.

Nonostante ciò, la letteratura riporta ancora una carenza di adeguate abilità comunicative negli infermieri (McCabe C, 2004; Siyambalapitiya S et al., 2007); sulla base della teoria dell’azione ragionata, che sottolinea quanto ogni comportamento sia influenzato dall’atteggiamento che l’individuo mostra nei confronti di una certa entità (Fishbein M et al., 1975), nel corso degli ultimi anni sono stati condotti molti studi volti a indagare le propensioni dei professionisti sanitari rispetto alla necessità di acquisire valide abilità comunicative (Shankar P et al., 2013; Ullah MA et al., 2012; Loureiro E et al., 2011a; Marambe KN et al., 2012; Laurence B et al., 2012; Busch AK et al., 2015; Molinuevo B et al., 2011; Lumma-Sellenthin A, 2012) e l’influenza che un percorso di formazione può avere su tale atteggiamento (Rees C et al., 2003; Bombeke K et al., 2011; Tiuraniemi J et al., 2011; Koponen J et al., 2012). In questo senso, uno degli strumenti maggiormente utilizzati a livello internazionale è la Communication Skills Attitude Scale (CSAS) (Rees C et al., 2002a) creata nel 2002 e da allora validata in differenti contesti, in particolare con studenti di medicina (Busch AK et al., 2015; Molinuevo B et al., 2011; Lumma-Sellenthin A, 2012; Loureiro E et al., 2011b).

In Italia, l’attuale formazione accademica pone sempre maggiore enfasi allo sviluppo di adeguate competenze comunicative (Bagnasco A et al., 2014, 2016), ritenendolo sempre di più uno degli obiettivi formativi costituenti il core curriculum di ogni professionista sanitario; ciò è in piena sintonia con i principi deontologici che rimarcano la centralità e l’imprescindibilità della comunicazione nell’agire professionale infermieristico (IPASVI, 2009).

Ciononostante, allo stato attuale delle conoscenze non sono presenti studi che riguardino il panorama italiano e, in particolare, l’ambito infermieristico. L’utilizzo di uno strumento quale la CSAS potrebbe consentire anche nel nostro paese la valutazione dell’attitudine degli infermieri o ancor prima, degli studenti in fase di formazione, ad acquisire e sviluppare adeguate abilità comunicative; tuttavia, a oggi non è presente una versione italiana della scala.

Obiettivo

Questo studio ha l’obiettivo di presentare la validazione in italiano della Communication Skills Attitude Scale (CSAS) in un contesto di formazione e di indagare l’attitudine degli studenti di un corso di laurea in infermieristica a sviluppare adeguate abilità comunicative ed esplorare le possibili relazioni con le differenti variabili, come suggerito dalla letteratura di riferimento.

MATERIALI E METODI

Traduzione inversa

Per poter tradurre e validare la CSAS in lingua italiana è stata contattata la professoressa Rees, autrice della scala; dopo avere ottenuto il consenso e la conferma che nessuna versione italiana esistesse o fosse in lavorazione, si è proseguito con la traduzione della scala attraverso il metodo della traduzione inversa (back translation) al fine di garantire la sovrapponibilità culturale e linguistica dello strumento. Come previsto dal metodo, la traduzione è stata svolta in due tempi distinti. Al fine di adattare lo strumento alla popolazione infermieristica, le voci (item) comprendenti i termini “medico” o “medicina” (1, 4, 18, 19, 21, 23 e 26) sono state modificate inserendo rispettivamente i termini “infermiere” e “infermieristica”; la versione definitiva è stata inviata all’autrice, che ha confermato la correttezza della traduzione.

Si è quindi provveduto a valutare la validità di contenuto della scala attraverso il calcolo dell’indice di validità del contenuto, o Content Validity Index (CVI), di ogni voce (CVI-I) e della scala nel suo complesso (CVI-S).

Il CVI-I viene determinato dal calcolo delle valutazioni da parte di un gruppo di professionisti esperti sulla tematica specifica che valutano quanto possano essere rilevanti le singole voci di uno strumento, in una scala da 0 (non rilevante) a 10 (molto rilevante). Il CVI-S viene calcolato facendo la media della percentuale delle voci classificate come “rilevanti” (punteggio da 6 a 7) o “molto rilevanti” (punteggio da 8 a 10). La scala è stata somministrata a 6 infermieri tutor del corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, presso il polo situato nell’azienda ospedaliera San Paolo. Agli stessi è stato chiesto di valutare la validità di facciata della scala esprimendo eventuali dubbi di comprensione sulla sua compilazione e riguardo alla chiarezza delle voci.

Lo strumento

La CSAS è composta da due parti: la prima indaga la sfera anagrafica e personale del compilatore (età, sesso, anno di corso, nazionalità, prima lingua parlata, tipo di diploma in possesso e professione di entrambi i genitori); la seconda parte è costituita da 26 voci suddivise in due sottoscale, una indicante l’attitudine positiva (Positive Attitude Scale, PAS) e l’altra quella negativa (Negative Attitude Scale, NAS) a sviluppare abilità comunicative. La sottoscala PAS comprende le voci numero 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23 e 25 mentre la NAS le voci numero 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24 e 26 (Appendice 1 a pag e15).

Le possibili risposte alle voci sono strutturate secondo una scala Likert che va da 1 (fortemente in disaccordo) a 5 (totalmente d’accordo). Il punteggio di ciascuna sottoscala può andare da 13 a 65; più il punteggio è alto, più sono forti gli atteggiamenti positivi o negativi.

Le due sottoscale PAS e NAS sono state confermate anche in successive validazioni in altri contesti (Busch AK et al., 2015; Molinuevo B et al., 2011; Lumma-Sellenthin A, 2012). Solo un limitato numero di contributi (Ahn S et al., 2009; Loureiro E et al., 2011) ha individuato sottoscale differenti.

Contesto

E’ stato condotto uno studio di tipo trasversale multicentrico che ha coinvolto gli studenti appartenenti al I, II e III anno del corso di laurea in infermieristica dei poli dell’Università degli Studi di Milano situati presso l’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano e l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La somministrazione dello strumento è stata effettuata dal 2 al 13 marzo 2015; gli studenti del I anno, oltre a non avere ancora svolto alcun periodo di tirocinio clinico al momento dell’indagine, non avevano ancora seguito le lezioni teoriche sul processo comunicativo e sulla relazione d’aiuto. La partecipazione allo studio è avvenuta su base volontaria; i dati sono stati trattati in modo da garantire l’anonimato nel rispetto della normativa vigente in Italia e dei principi della dichiarazione di Helsinki. La somministrazione è stata preceduta dalla presentazione, da parte dei responsabili, delle finalità del progetto, delle caratteristiche e della modalità di compilazione dello strumento.

Analisi statistica

Le analisi sono state condotte attraverso il software Statistical Analysis Software (SAS®); il coefficiente alfa di Cronbach è stato calcolato per valutare la consistenza interna della scala. Il test T per campioni indipendenti e il coefficiente rho (ρ) di Spearman per le variabili non gaussiane sono stati utilizzati per indagare la differenza nei punteggi PAS e NAS tra gli studenti con o senza genitori impiegati in ambito sanitario (gli articoli originali parlavano solo di medici, ma in questa indagine sono disponibili anche dati su infermieri e altri professionisti sanitari). Sono state inoltre considerate variabili quali l’età, l’appartenenza a gruppi etnici diversi da quello italiano, il sesso e il possesso di un diploma di scuola superiore a indirizzo psicologico/comunicativo. Sono stati analizzati i risultati in base all’appartenenza al primo anno di corso o ai successivi, per i motivi esposti in precedenza.

Infine, è stata condotta un’analisi fattoriale per indagare la struttura interna della scala e verificare l’esistenza delle due sottoscale previste nello studio originale (NAS e PAS).

L’analisi è stata condotta sull’insieme degli studenti delle due sezioni di corso, poiché tutti gli studenti del II e III anno avevano seguito corsi che includevano concetti di comunicazione e relazione con il paziente prima di essere arruolati per questo studio. In entrambi i poli, al momento di partecipare all’indagine, gli studenti del I anno non avevano ancora seguito tali corsi. Le esperienze di tirocinio (e quindi le occasioni di contatto con i pazienti) sono sostanzialmente sovrapponibili, in termini sia di frequenza e durata sia di tipologia di reparti coinvolti.

RISULTATI

Sono stati arruolati 206 studenti di tutti gli anni del corso di laurea in Infermieristica (I, II e III), 125 del polo dell’azienda ospedaliera San Paolo e 81 di quello dell’Istituto Clinico Humanitas.

I soggetti arruolati (152 femmine e 54 maschi) avevano un’età mediana di 21 anni (differenza interquartile, IQR=20;23, Shapiro-Wilk p<0,05), in un intervallo compreso tra 19 e 38 anni; 94 studenti appartenevano al I anno (45,6%), 64 al II (31,1%) e 48 al III (23,3%); 165 studenti erano in corso (92,2%), 11 erano ripetenti (6,1%) e 3 erano fuori corso (1,7%); 27 non hanno risposto alla domanda (13,1%).

Il 90,8% degli studenti era di nazionalità italiana; la maggioranza degli studenti parlava l’italiano come prima lingua (92,7%), 6 lo spagnolo, 4 il filippino, uno il thailandese, uno il cinese, uno l’hindi e uno l’albanese mentre uno studente non ha risposto.

Il 43,2% aveva una maturità scientifica, il 13,9% una classica; 34 persone avevano frequentato percorsi formativi in cui il tema della comunicazione era parte integrante dei corsi curricolari, ovvero scienze sociali (50%) liceo socio-pedagogico (47,1%) e scienze della comunicazione (2,9%).

Nei genitori l’attività impiegatizia è risultata la prevalente (il 26% dei padri e il 35,3% delle madri); tra i padri con professioni sanitarie, il medico, l’infermiere e le altre figure sanitarie erano equamente rappresentate (4 per ciascuna categoria). Tra le madri, erano presenti 13 infermiere, 2 medici e 12 operatori sanitari di altro tipo e, infine, un’educatrice.

Affidabilità, validità di facciata e di contenuto

I 6 valutatori esperti hanno giudicato positivamente le caratteristiche di comprensibilità e univocità delle voci della scala e la sua lunghezza complessiva, una variabile in grado di influenzarne la reale possibilità di utilizzo.

Dall’analisi delle risposte fornite la versione italiana della CSAS ha ottenuto un indice di validità del contenuto pari al 96,9% (ogni voce ha presentato un CVI-I maggiore del 90%); questo dato, più che soddisfacente, depone a favore di una buona validità di contenuto dello strumento, attestata anche dal confronto con la letteratura, che ritiene adeguato un indice di validità di contenuto pari o superiore al 90% (Burns N et al., 2009).

La scala ha mostrato un coefficiente alfa di Cronbach pari a 0,86, ovvero una buona consistenza interna che dimostra l’affidabilità della scala.

Punteggi CSAS e variabili demografiche

La Positive Attitude Scale (PAS) ha ottenuto un punteggio medio di 50,7±5,7; considerando che il III quartile teorico corrisponde a 52 punti, il valore medio dei punteggi PAS corrisponde a un atteggiamento nettamente positivo.

La Negative Attitude Scale (NAS) ha ottenuto un punteggio medio di 30,9±5,2, corrispondente a un atteggiamento negativo poco al di sopra del I quartile, pari a 26, e nettamente al di sotto della mediana, pari a 39.

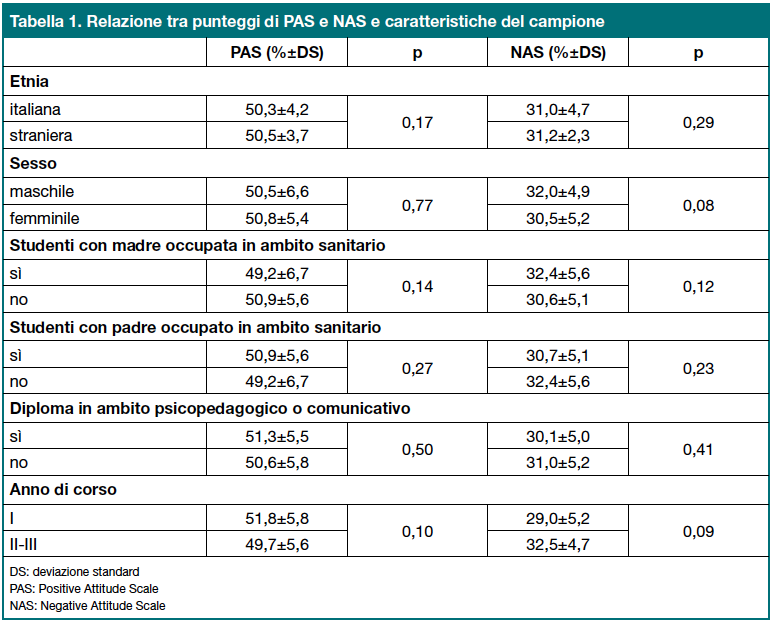

A differenza di quanto indicato in letteratura (Rees C et al., 2002a) non sono state riscontrate differenze statisticamente significative nei punteggi ottenuti nelle scale PAS e NAS considerando variabili quali il sesso, il lavoro del genitore, il possesso di un diploma in un ambito psicopedagogico o comunicativo, l’etnia (diversa da quella italiana) e l’appartenenza al primo anno del corso di laurea (Tabella 1).

Non sono state trovate correlazioni significative neppure tra età e punteggi PAS (rho=-0,03, p=0,66). Invece, è risultato significativo il coefficiente di correlazione tra età e NAS (rho=0,21, p=0,031); tuttavia, il dato è stato falsato dalla presenza di molti valori dispersi, come conferma un’analisi di regressione robusta condotta dopo la trasformazione di Blom. Il modello di regressione, tenendo in considerazione tale problematica, non mostra significatività statistica (p=0,29) a fronte di una bontà di adattamento soddisfacente (R2=0,83). In definitiva, quindi, l’età non sembra avere influenzato i punteggi.

Struttura della scala

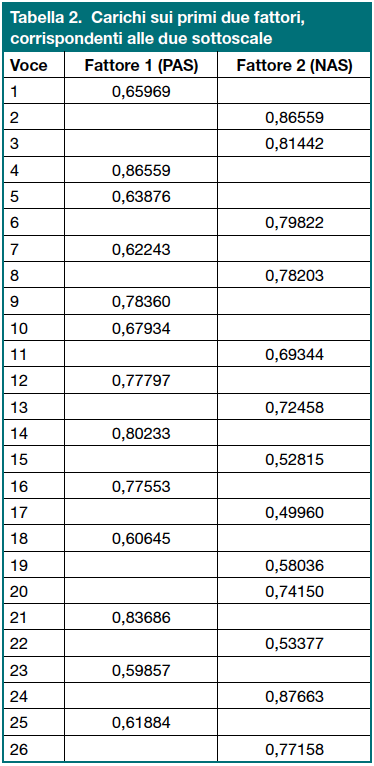

Ai fini della validazione, è stata analizzata la struttura interna della scala allo scopo di verificare l’esistenza delle sottoscale previste dagli autori originali. In particolare, si voleva controllare la presenza di due gruppi distinti di domande, corrispondenti rispettivamente alle sottoscale degli atteggiamenti positivi e negativi. Il campione è risultato adeguato all’analisi fattoriale (Kaiser-Meyer-Olkin=0,82, test di Bartlett p>0,05). L’analisi ha confermato l’esistenza dei due costrutti, come mostrato nella tabella 2, con carichi fattoriali non sempre altissimi ma ben distinti tra due fattori predominanti, riconducibili alle due sottoscale PAS e NAS.

Ai fini della validazione, è stata analizzata la struttura interna della scala allo scopo di verificare l’esistenza delle sottoscale previste dagli autori originali. In particolare, si voleva controllare la presenza di due gruppi distinti di domande, corrispondenti rispettivamente alle sottoscale degli atteggiamenti positivi e negativi. Il campione è risultato adeguato all’analisi fattoriale (Kaiser-Meyer-Olkin=0,82, test di Bartlett p>0,05). L’analisi ha confermato l’esistenza dei due costrutti, come mostrato nella tabella 2, con carichi fattoriali non sempre altissimi ma ben distinti tra due fattori predominanti, riconducibili alle due sottoscale PAS e NAS.

Sono stati ottenuti altri tre fattori, con carichi sulle domande 3, 4, 11 e 21, ma con valori vicinissimi alla soglia di Stevens (in questo caso 0,36), quindi ampiamente superati dai carichi dei due fattori sopra menzionati. Si ritiene pertanto di poter considerare unicamente i primi due fattori, che nel complesso spiegano il 63,2% della varianza dei dati e che corrispondono alle due sottoscale.

DISCUSSIONE

I risultati ottenuti mostrano che la scala ha un’adeguata affidabilità (elevata consistenza interna) e un’ottima validità in ragione dell’eccellente validità di contenuto e di facciata che la rende facilmente utilizzabile sia in un contesto accademico sia nella formazione post base. L’analisi di costrutto ha permesso inoltre di confermare le due sottoscale PAS e NAS emerse nel lavoro originale e successivamente riproposte in successive validazioni in altri paesi. Solo un limitato numero di contributi ha individuato sottoscale differenti che, tuttavia, almeno da un punto di vista logico, non si discostano eccessivamente dai concetti di attitudine positiva e negativa nei confronti dello sviluppo di abilità comunicative.

Rispetto alle voci costituenti le due sottoscale, è emersa una pressoché totale sovrapposizione con il lavoro di Rees (Rees C, 2002a, b), fatta eccezione per le voci “Per essere un buon infermiere devo possedere buone abilità comunicative” e “Sarà la mia abilità nel superare gli esami a permettermi di continuare il mio percorso universitario, piuttosto che la mia capacità di comunicare”, che nel nostro studio, contrariamente all’originale, appartenevano rispettivamente alla PAS e alla NAS.

I risultati di questa indagine possono ritenersi complessivamente soddisfacenti poiché evidenziano la presenza di un’attitudine positiva a sviluppare adeguate abilità comunicative tra gli studenti del corso di laurea in infermieristica. I punteggi medi ottenuti nelle sottoscale PAS (50,7±5,7) e NAS (30,9±5,2) mostrano un’attitudine positiva decisamente più forte di quella negativa. Il dato è in accordo con i risultati del recente lavoro di Busch e colleghi (Busch AK et al., 2015) condotto però su un campione di studenti di medicina e quindi difficilmente confrontabile in ragione del diverso percorso formativo dei due profili accademici. Considerando che solo 3 studenti non hanno restituito la scala compilata (tasso di rispondenza del 98,6%), i risultati possono considerarsi una mappatura pressoché completa del campione; se il tasso di risposta fosse stato inferiore si sarebbe potuto ipotizzare che solo i soggetti più interessati all’argomento avevano effettivamente partecipato all’indagine, influenzandone i risultati. L’elevato numero di questionari restituiti supporta l’ipotesi di una mappatura del campione a prescindere dal livello di interesse.

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile fare confronti approfonditi con lavori simili condotti in altri contesti poiché l’unico studio che ha incluso studenti di infermieristica (Molinuevo B et al., 2011) non ha poi esaminato nel dettaglio la differente percezione tra questi e il resto del campione, composto da studenti di medicina, senza svolgere alcuna stratificazione e giungere quindi a conclusioni significative ai fini di un paragone più puntuale.

Contrariamente a quanto evidenziato in contributi precedenti (Busch AK et al., 2015; Molinuevo B et al., 2011; Lumma-Sellenthin A, 2012), nel presente lavoro non sono emerse differenze significative nei punteggi delle sottoscale PAS e NAS considerando le variabili anagrafiche e personali del campione (età, sesso, anno di corso, etnia, tipo di diploma in possesso e professione di entrambi i genitori).

In particolare, non sono emerse differenze tra gli studenti con genitori impiegati in ambito sanitario o educativo. Il diverso risultato rispetto al lavoro originale (Rees C et al., 2002a) deve tenere conto del fatto che siano ormai passati quasi 14 anni. Gli autori di quest’ultimo asseriscono che la maggiore attitudine negativa a sviluppare adeguate abilità comunicative presente nei figli dei professionisti sanitari è da imputare all’assenza di argomenti riguardanti la comunicazione nei programmi formativi della laurea in medicina. A distanza di oltre un decennio, il risultato ottenuto nel presente studio sembra deporre indirettamente a favore dell’ipotesi di un progressivo cambiamento culturale anche in altri ambiti del settore sanitario (in questo caso, non solo la medicina ma anche l’infermieristica e altre professioni).

Il possesso o meno di diplomi in ambito psicopedagogico o comunicativo non sembra influenzare l’attitudine a sviluppare adeguate abilità comunicative; tuttavia, il dato dovrebbe essere rivisto e analizzato su un campione più ampio, essendo stati pochi i soggetti arruolati in possesso di pregressi titoli in tale ambito.

L’influenza della variabile età, presente nel lavoro originale, non è stata confermata; si deve però tenere in considerazione che lo studio di Rees (Rees C et al., 2002a) si riferiva a studenti di medicina, un corso di laurea che dura 6 anni, salvo ripetizioni e situazioni di fuori corso. L’intervallo di età nel campione originario è dunque più ampio e, di conseguenza, è più probabile che questo abbia influenzato i punteggi complessivi.

L’appartenenza al I anno del corso di laurea genera punteggi superiori rispetto a quelli degli altri anni (II e III) ma non in misura statisticamente significativa; inoltre, considerando i valori medi dei punteggi ottenuti, non sembra di rilevanza pratica. Si deve poi necessariamente considerare il fatto che l’eventuale influenza di un progetto formativo e di tirocini svolti durante il II e III anno di corso (esperienze non ancora vissute dallo studente del I anno al momento dell’indagine) avrebbe dovuto essere indagata più approfonditamente. Tuttavia, il dato pare in sintonia con la letteratura che mostra un sostanziale disaccordo rispetto all’influenza rivestita dal differente anno di corso sull’atteggiamento dello studente; il lavoro di Ihmeideh e colleghi (Ihmeideh FM et al., 2010) riporta un punteggio più alto nella PAS negli studenti dell’ultimo anno rispetto a quello ottenuto negli anni precedenti. Questo dato non trova accordo in altri lavori che riportano addirittura un aumento dell’attitudine negativa negli ultimi anni (Harlak H et al., 2008; Busch AK et al., 2015).

CONCLUSIONI

Il lavoro ha confermato la bontà della CSAS nella versione italiana e dunque la sua reale applicabilità nel panorama del nostro Paese.

L’attitudine a sviluppare adeguate abilità comunicative può influire sul comportamento, ovvero tradursi in un diverso impegno verso lo sviluppo e il consolidamento di abilità comunicative, un elemento imprescindibile costituente il core curriculum di ogni infermiere e strumento in grado di permettergli di costruire una valida relazione d’aiuto. Tuttavia, a oggi la letteratura offre risultati discordanti rispetto all’influenza di un percorso formativo e di sensibilizzazione sull’attitudine dello studente a sviluppare adeguate abilità comunicative; anche alla luce della ridotta estensione campionaria di questo lavoro e della mancanza di possibilità di effettuare confronti nel nostro paese, ciò costituisce lo spunto per necessari approfondimenti futuri, indubbiamente necessari anche nel panorama italiano per la categoria infermieristica e le altre (Nor N et al., 2011; Power B et al., 2012).