INTRODUZIONE

Il dolore è definito dalla International Association for the Study of Pain e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2014) come un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a un danno tissutale reale o potenziale. Esso è una percezione complessa che comprende componenti sensoriali, emozionali, cognitive e motorie. Il trattamento adeguato del dolore è un diritto fondamentale nonché un obbligo etico e normativo per gli operatori sanitari in termini di rilevazione e registrazione nella documentazione sanitaria (Repubblica Italiana, 2010).

In particolare, la gestione del dolore in ambito pediatrico presenta notevoli difficoltà. I bambini, specialmente i più piccoli, spesso non sono in grado di esprimere chiaramente tale sintomo, rendendo complessa la sua valutazione. Per questo motivo, vengono utilizzate diverse scale di misurazione specifiche. Vi sono scale di etero valutazione o osservazionali utilizzabili nei bambini sotto i 3 anni o quando le capacità verbali sono compromesse da disabilità o malattia, e scale di autovalutazione proposte a bambini in età prescolare e scolare capaci di esprimere il dolore che avvertono. Le scale validate disponibili in letteratura sono, tra quelle di etero valutazione, la FLACC e la FLACC-Revised (nei bambini con disturbi neuro cognitivi) e, tra quelle di autovalutazione, la Wong Baker e la NRS/VAS (Ministero della Salute, 2010).

Lo studio descrive la situazione della gestione del dolore pediatrico in Regione Lombardia dove l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) coordina l’intera rete di emergenza-urgenza extraospedaliera. Questa rete comprende diverse tipologie di mezzi di soccorso, ognuno con specifiche capacità e competenze. I mezzi di soccorso di base (MSB) sono composti solo da soccorritori, mentre i mezzi di soccorso a leadership infermieristica (MSA1), oppure a leadership medica con medico e infermiere (MSA2). Infine, vi è la risorsa elisoccorso con un equipaggio altamente specializzato composto da medico anestesista-rianimatore, infermiere con esperienza su MSA1, un tecnico del soccorso alpino oltre all’equipaggio di condotta.

Il focus dello studio ha abbracciato l’attività svolta dai mezzi di soccorso avanzati (MSA1 e MSA2) in Regione Lombardia durante il 2021 e il 2022. L’obiettivo era analizzare le attuali pratiche di gestione del dolore e identificare le possibili cause di una gestione subottimale, con l’ausilio della letteratura scientifica. Un aspetto chiave è stato valutare come le scale di misurazione del dolore siano utilizzate nella pratica quotidiana e quali difficoltà emergano nell’applicazione di queste scale in contesti di emergenza.

La corretta valutazione del dolore è essenziale per il successivo trattamento e per la prevenzione dell’impatto negativo sulla qualità della vita del bambino (Samuel et al., 2015). Tuttavia, in contesti di emergenza extra-ospedaliera, la valutazione del dolore deve spesso essere integrata con la valutazione del contesto in cui si opera (Berben et al., 2012). La pericolosità dell’ambiente, la necessità di allontanarsi rapidamente, la necessità di estricare la vittima, il tempo previsto di trasporto e il mezzo a disposizione sono fattori che possono condizionare la scelta, la via di somministrazione e il timing del trattamento.

OBIETTIVI

Attraverso questo studio si intende analizzare i processi operativi che hanno previsto il coinvolgimento di un mezzo di soccorso avanzato nell’assistenza a pazienti in età pediatrica, con l’obiettivo di rispondere a una serie di quesiti:

-

- Quante volte viene misurato il parametro del dolore nel bambino? E, conseguentemente, quanta importanza viene attribuita a questo parametro nel contesto dell’emergenza e urgenza pre-ospedaliera?

- Con quale accuratezza viene registrato un valore corretto in base alle scale numeriche previste per fascia d’età?

- Viene garantito, nel rispetto delle principali e più aggiornate linee guida, un trattamento adeguato per i bambini che presentano un dolore con valore numerico >4?

- Qualora ciò non accada, è possibile analizzarne le cause e individuare le principali difficoltà che possono emergere sia nella fase immediata di valutazione, sia nella scelta del trattamento più appropriato?

Lo studio ha come obiettivo quello di fotografare la situazione attuale in Regione Lombardia, dove l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) coordina diverse tipologie di mezzi di soccorso avanzato. Attraverso l’analisi dei dati relativi agli anni 2021 e 2022, si propone di identificare eventuali criticità e di formulare proposte migliorative per ottimizzare la gestione del dolore pediatrico nei contesti di emergenza pre-ospedaliera.

METODI

Per effettuare questo studio retrospettivo sulla valutazione e gestione del dolore nei pazienti pediatrici, laddove fosse stato richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso avanzato (esclusivamente MSA1 e MSA2), sono stati consultati i database di AREU attraverso il supporto dei sistemi informativi.

All’interno dei database di AREU vi sono tutti i dati registrati dalle sale operative (SOREU) durante il riscontro sanitario da parte dei mezzi di soccorso nonché le integrazioni inserite dal personale sanitario intervenuto sulla scena dell’evento al rientro della missione di soccorso.

Sono stati analizzati i dati inseriti nei database che includevano pazienti di età inferiore a 18 anni soccorsi negli anni 2020 e 2021. Dal database sono state ricavate le percentuali di pazienti per cui è stato correttamente segnalato e registrato il parametro dolore, ed è stata analizzata la modalità con cui il dolore è stato trattato (via di somministrazione e farmaco). Al contempo, è stata revisionata la più recente letteratura; la ricerca è stata svolta utilizzando come mesh terms le parole “pain”, “pain management”, “child”, “prehospital”, e “ambulance”, prendendo in considerazione gli articoli free full text pubblicati dal 2015 al 2023. Dagli 84 articoli valutati, ne sono stati selezionati 19.

Questa revisione ha permesso di verificare innanzitutto se le scelte terapeutiche, laddove presenti, fossero conformi alle linee guida, ma anche di individuare se in altri contesti lavorativi, ovvero realtà che prevedono approcci e protocolli differenti, si fossero presentate problematiche similari.

RISULTATI

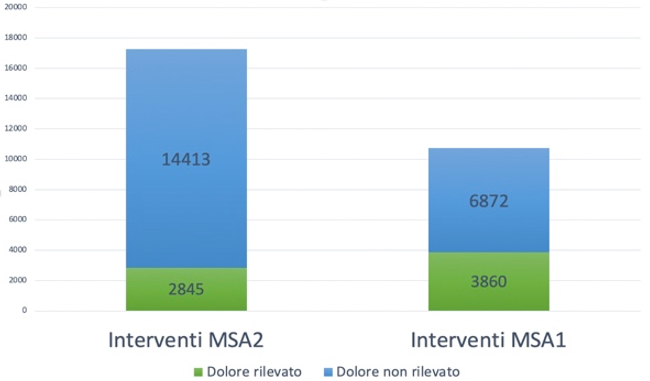

La ricerca sui database AREU ha restituito un campione di n. 30185 schede di soccorso. Il parametro dolore è stato rilevato nel 23% (n. 7134) dei pazienti pediatrici. Analizzando la tipologia del mezzo intervenuto emerge che in n.17258 sono stati interventi per i quali è intervenuto il solo mezzo MSA2 dove il dolore è stato rilevato nel 16 % dei casi (n. 2845) e in n.10732 è intervenuto il mezzo MSA1 dove il dolore è stato rilevato nel 36% dei casi (n.3860). Nella Figura 1 è meglio descritta la rilevazione del dolore nel paziente pediatrico suddiviso per mezzo di soccorso.

Figura 1 – Rilevazione del parametro dolore.

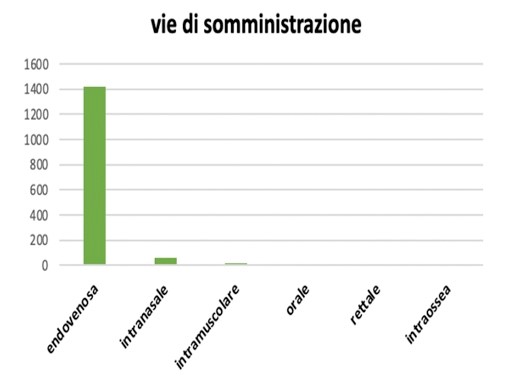

Restano esclusi da tale distinzione gli interventi in cui sono state coinvolte entrambe le equipe per difficoltà di gestione del dato (sebbene rimanga una rilevazione al di sotto del 50%). Dopo la valutazione della registrazione del parametro sono state analizzate tutte le schede MSA1 e MSA2 dove il dolore è stato rilevato, per evidenziare la prevalenza di farmaci e via di somministrazione. Contestualmente è stata revisionata la letteratura al fine di valutare quanto l’agire fosse stato conforme alle indicazioni. Considerando il campione completo (n. 30185) è stato analizzato quanto effettuato sui pazienti con un dolore superiore a 4. Nel campione analizzato una rilevazione del dolore superiore a 4 è stata riscontrata nel 7% dei casi (n.2356) e di questo campione è stato trattato il dolore nel 71% sei pazienti (n.1674) volte. Nella Figura 2 di seguito viene indicata la via di somministrazione che è stata utilizzata qualora il dolore sia stato trattato. Al campione sono stati rimossi n.144 poiché la documentazione risultava incompleta e di conseguenza non era tracciabile tale informazione.

Figura 2 – Vie di somministrazione utilizzate.

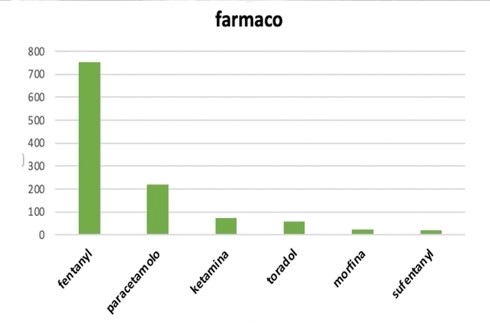

Dalla analisi è emerso anche il tipo di molecola utilizzata per il trattamento del dolore come indicato nella Figura 3.

Figura 3 – Molecola utilizzata.

In questa valutazione non è stata separata l’attività dei mezzi MSA1 e MSA2 in quanto nella realtà lombarda è previsto da documento aziendale l’utilizzo di algoritmi clinico-assistenziali da parte dei mezzi MSA1. All’interno degli algoritmi clinico-assistenziali viene declinata la somministrazione di farmaci per il controllo del dolore dopo il contatto con il medico della SOREU che prescrive molecola, dosaggio e via di somministrazione.

DISCUSSIONE

Nel 2019, il progetto COPPER (Benini et al., 2020) ha definito dieci affermazioni per migliorare la gestione del dolore infantile in pronto soccorso, enfatizzando l’importanza di valutare e trattare tempestivamente il dolore, coinvolgendo i familiari e utilizzando approcci adeguati all’età del bambino. In una revisione della letteratura si indica che la chiave per una gestione ottimale del dolore dipende, da un lato, dalla coerenza della scala con le capacità del paziente e, dall’altro, dall’attenta valutazione dei punteggi da parte dei professionisti sanitari (Cosmai et al., 2017). La formazione inadeguata e la scarsa esperienza del personale di emergenza nella gestione del dolore pediatrico, la difficoltà di valutare il dolore nei bambini piccoli e l’inadeguatezza delle scale di misurazione contribuiscono a un trattamento spesso inadeguato del dolore nei bambini (Murphy et al., 2014). AREU all’interno del documento aziendale “Gestione dolore in emergenza” declina l’utilizzo delle scale di valutazione del dolore e indica al personale sanitario quali scale utilizzare.

Nello specifico:

- Scala FACES (Wong Baker) (Wong and Baker, 1988), consigliabile per i Pazienti pediatrici in grado di parlare.

- Scala FLACC (Face, Legs, Activity, Crying, Consolability) (Merkel et al., 1997), consigliabile per Pazienti pediatrici incapaci di parlare.

- Scala PAINAD, consigliabile per Pazienti con deficit cognitivo/comunicativo.

È evidente che, dai dati rilevati, la rilevazione del dolore nel campione analizzato la rilevazione o la registrazione del dolore è ridotta. Dai dati ottenuti appare che il dolore venga registrato con più frequenza dai mezzi MSA1 (36%) piuttosto che i mezzi MSA2 (16%).L’OMS raccomanda che i farmaci siano somministrati tramite la via più semplice ed efficace, preferendo le formulazioni orali quando possibile. Dai dati raccolti emerge che la via di somministrazione utilizzata dai mezzi di soccorso in Regione Lombardia è la via endovenosa seguita dalla via intranasale e solo in parte marginale la via orale o endorettale. Per quanto riguarda la molecola utilizzata le indicazioni sull’uso di oppioidi devono essere registrate e i FANS devono essere dosati in base a età e peso per evitare tossicità. In un recente studio (Eimer et al., 2023) tedesco pubblicato su Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, sono stati analizzati i dati di 20.405 pazienti, di cui 12.000 con traumi, 8.108 con diagnosi non traumatiche e 297 con entrambi i tipi di problemi. L’uso di analgesici ha mostrato una prevalenza del 40,8% per sufentanil e fentanil (38,7% fentanil e 2,2% sufentanil), del 19,9% per la piritramide e dell’1,6% per la morfina. La ketamina è stata utilizzata nel 34,5% dei casi, mentre solo il 3,1% dei pazienti ha ricevuto una monoterapia con FANS e il 3,9% una terapia combinata con FANS. Il 9,4% dei pazienti non ha ricevuto alcun analgesico. Tra i bambini con NRS>4 dopo un trauma (4608 pazienti), la scelta dell’analgesico variava con l’età: la ketamina era utilizzata nel 60,0% dei casi tra 0 e <2 anni, nel 35,4% tra 6-<8 anni e nel 27,2% negli adolescenti, mentre aumentava l’uso di fentanil e morfina con l’età. Gli analgesici non oppioidi erano utilizzati in meno del 10% in tutti i gruppi di età. Nei casi di dolore >4 senza causa traumatica, il 28,4% dei pazienti non ha ricevuto analgesici. Questi risultati indicano una differenza nel trattamento analgesico basata sulla causa del dolore (traumatica o non). Nei bambini traumatizzati, gli oppioidi sono stati somministrati nel 62% dei casi, rispetto al 35,8% nei non traumatizzati, dove è stato preferito il paracetamolo.

In uno studio inglese, solo il 3,3% dei casi con dolore ha ricevuto analgesia pre-ospedaliera (Murphy et al., 2017), mentre uno studio canadese (Patrick et al., 2015) ha rilevato che solo il 3,2% dei bambini con fratture delle estremità ha ricevuto oppioidi. Queste discrepanze evidenziano la variabilità nei sistemi di emergenza tra i paesi e la necessità di distinguere tra diversi livelli di assistenza e nel campione di casi Lombardi analizzati sembra essere più utilizzata la molecola fentanyl piuttosto che la Ketamina e il paracetamolo. Inoltre, una revisione sistematica del 2023 (Lindbeck et al., 2023) ha raccomandato l’uso di fentanil e morfina per il dolore grave nei bambini, con ketamina come alternativa in specifici casi. Gli analgesici intranasali e strategie innovative come i lecca-lecca analgesici sono sempre più considerati (Hartshorn et al., 2019). Le creme anestetiche topiche e i blocchi regionali dei nervi periferici rappresentano ulteriori opzioni, sebbene con limitazioni in contesti di emergenza (Fabbri et al., 2023).

È importante sottolineare che la dotazione dei mezzi di soccorso in Regione Lombardia non prevede la possibilità di alcune forme di somministrazione quali per esempio lecca-lecca analgesici che potrebbero dare un’ottima alternativa alla via endovenosa anche in virtù della difficoltà del reperimento degli accessi venosi.

CONCLUSIONI

La gestione del dolore nel contesto dell’emergenza urgenza ricopre un ruolo fondamentale per garantire un trattamento adeguato ai pazienti. Vi sono alcune fasi critiche durante un soccorso che, per essere effettuate correttamente, prevedono la collaborazione del paziente anche attraverso la gestione del dolore. Ad esempio, la mobilizzazione del paziente traumatico deve avvenire senza generare ulteriore dolore al paziente, così come il transito verso l’ospedale, che spesso può richiedere tempo considerevole. Per garantire ciò il personale sanitario deve considerare le caratteristiche del paziente e l’intensità del dolore al fine di influenzare positivamente la gestione clinica e il trasporto pre-ospedaliero. Tuttavia, è importante sottolineare che la rilevazione del dolore, dai dati analizzati, vi è un gap tra conoscenze e pratica, specialmente in ambito pediatrico, dove è necessaria una maggiore formazione. Areu attraverso la formazione del personale e l’abilitazione degli infermieri all’utilizzo degli algoritmi clinico-assistenziali ha uniformato il trattamento del dolore del paziente pediatrico indistintamente dal mezzo di soccorso intervenuto (MSA1 e MSA2) anche se alcuni dati sottolineano che è importante continuare un aggiornamento del personale sanitario al fine di garantire la corretta valutazione del dolore, gestione e registrazione dello stesso.

La rilevazione del dolore dai dati analizzati è carente ma è corretto affermare che una valutazione più puntuale prevederebbe il riascolto di tutte le chiamate di soccorso per verificare se il dato è stato riferito ma non registrato nella documentazione sanitaria. Sviluppi futuri potrebbero includere il monitoraggio del fenomeno anche su altri contesti italiani anche se l’organizzazione della rete dell’emergenza urgenza non è uniforme e con conseguente difficoltà ad aggregare e comparare i risultati.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non avere avuto alcuna forma di finanziamento.