INTRODUZIONE

Negli ultimi tre decenni sono state introdotte molte iniziative per migliorare l’efficacia clinica e l’assistenza ai pazienti.

Tra queste, si annoverano le Linee Guida, che, basate sulla revisione della letteratura e sulla consultazione multidisciplinare, propongono raccomandazioni in base a livelli di evidenza. Campbell et al. (1998) auspicavano già l’implementazione delle linee guida generali con procedure locali, attendendosi il miglioramento anche della pratica clinica.

Il Clinical Pathway o Integrated Care Pathway, coniato dalla National Library of Medicine, o il nostrano Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è delineato dal Consensus Meeting del dicembre 2005, in Slovenia, come “una metodologia mirata alla condivisione dei processi decisionali e dell’organizzazione dell’assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di tempo ben definito“.Esso, declinato secondo le linee metodologiche proposte dall’European Pathway Association (EPA), si struttura come piano di cura multidisciplinare, che sequenzia le fasi della gestione dei pazienti, indicando le professionalità competenti. La ricerca in letteratura si è interessata alla validità e all’efficacia dei PDTA.

Una revisione sistematica (El Baz, Middel et al., 2007), che ha incluso 115 studi del decennio 1995-2005, ha riportato che il 33% di essi, relativi agli effetti dei percorsi clinici, è stato di buona qualità; gli autori, tuttavia, invitano a tener conto delle variabili confondenti che possono influenzare la prova dei risultati dichiarati. Una revisione della letteratura (Van Herck, Vanhaecht e Sermeus (2004)), che ha analizzato gli studi pubblicati nel triennio 2000-2002, ha rilevato che, su 200 studi inclusi, il 34% contiene una qualche forma di valutazione riguardante l’effetto dell’implementazione dei percorsi clinici; gli esiti clinici sono enfatizzati nel 65,5% dei casi, gli effetti finanziari nel 53% e gli effetti di processo nel 50%. Sono impiegati vari indicatori tra cui la qualità di vita per la valutazione dell’esito clinico e la soddisfazione percepita per la valutazione degli effetti di processo. Meno analizzati sono gli effetti del lavoro del team di cura (24%) e la qualità del servizio (18,5%).

Oltre ai tassi di sopravvivenza e alle complicazioni dell’innesto, la qualità di vita post trapianto è considerata un outcome complementare per valutare l’efficacia del trapianto di organi solidi (Burra et al., 2018).

Gli esperti si sono adoperati per condividere con i pazienti trapiantati raccomandazioni finalizzate ad ottenere il miglior recupero possibile; si citano, ad esempio, le 80 raccomandazioni, cui è pervenuta la consensus conference organizzata dalla International Liver Transplantation Society (ILTS), destinate ad ottimizzare il recupero dei riceventi un trapianto di fegato (Pollok, Tingually et al., 2023; Crouch, Stewart, Hendrickse, 2024)).

In Italia, la legge 23 dicembre 1996 n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” raccomanda: “allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa” (art. 1, comma 28); inoltre, il D.Lgs. n. 229/99 riconosce le Linee Guida (LG) e i PDTA come strumento di garanzia dei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza; il PSN 1998-2000 propone le LG e i PDTA come strumento “per favorire lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale“.

La Rete dei Trapianti in Italia è strutturata su tre livelli: 1) il CNT – Centro Nazionale Trapianti, organismo tecnico-scientifico di coordinamento generale istituito con legge n. 9 del 1° aprile 1999 presso l’ISS – Istituto Superiore di Sanità; 2) i CRT – Centri Regionali per i Trapianti, che coordinano le attività di procurement, donazione e trapianto e provvedono all’assegnazione degli organi; 3) le strutture operative locali, articolate in: coordinamenti ospedalieri, che comunicano tempestivamente i dati relativi ai donatori, strutture per i prelievi e strutture per i trapianti.

Il Report 2023 della Rete Nazionale Trapianti conta 4.466 trapianti d’organo che riguardano il rene (49,3%), il fegato (37,4%), il cuore (8,3%), il polmone (4,1%) e altro (0,9%); il prelievo da cadavere (91,3%) che prevale su quello da vivente (8,7%). La pratica del trapianto registra un trend in crescita dal 2013. Le macro-fasi del percorso di trapianto sono così strutturate:

- Presa in carico e valutazione per l’immissione in lista di attesa, comprendente la presa in carico del paziente, la valutazione multidisciplinare, la comunicazione al paziente dell’idoneità all’immissione in lista, il mantenimento in lista.

- Attivazione del trapianto, quando è disponibile un organo idoneo: il CRT contatta lo specialista di guardia che attiva l’équipe reperibile, affinché il candidato sia sottoposto a ulteriori valutazioni pre-trapianto.

- Effettuazione del trapianto.

- Fase post-operatoria, con periodo di degenza in terapia intensiva e successivo trasferimento in reparto di degenza per la gestione di un eventuale rigetto e per le dimissioni.

- Follow-up post-trapianto, con la presa in carico del paziente presso l’ambulatorio multidisciplinare al fine di praticare visite programmate per tutta la durata in vita dell’organo.

Alcuni indicatori di processo e di esito monitorano le singole fasi di attesa, di trapianto e di follow-up. Nella struttura ospedaliera di interesse in questo studio, è stato istituito uno specifico reparto destinato ai pazienti candidati al trapianto o che hanno già effettuato un trapianto, è stato attrezzato un ambulatorio multidisciplinare per il follow-up post trapianto e sono stati approvati i PDTA dei trapianti di fegato, di rene e di polmone.

L’attività è decollata operativamente a dicembre 2023 con la definizione delle équipes coinvolte, con l’attivazione di agende elettroniche dedicate nel ReCUP – Centro Unico di Prenotazione Regionale Lazio e con l’individuazione dell’infermiere case manager, cui è assegnato il compito di spiegare il processo, di coordinare il percorso, di superare eventuali criticità, di sovrintendere agli appuntamenti e di creare una rete di contatti intra ed extra ospedalieri (Chiari e Santullo, 2011; Rigon, 2014). La fase di follow-up sulla quale si concentra l’attenzione di questo lavoro prevede controlli sistematici dei pazienti, programmati settimanalmente nel primo mese dopo l’intervento di trapianto, quindi trimestralmente nel primo anno, poi annualmente (salvo eccezioni) per tutto il periodo di vita dell’organo.

OBIETTIVI

Questo studio si propone di valutare (a) la qualità di vita dei soggetti trapiantati per desumerne bisogni non espressi o non soddisfatti, e (b) il grado di soddisfazione da essi percepito nei confronti dell’innovata modalità assistenziale, a sei mesi dall’avvio dei PDTA.

MATERIALI E METODI

Il disegno dello studio, di tipo trasversale, è stato condotto nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 presso l’ambulatorio multidisciplinare trapianti, che segue 300 pazienti trapiantati di rene, 150 di fegato e 10 di polmone. Sono stati inclusi tutti i pazienti, in qualunque fase di follow-up si trovassero, che, presenti in ambulatorio per i controlli programmati, acconsentissero allo studio.

L’indagine è stata condotta tramite la somministrazione di due strumenti: la “Scheda dei bisogni e di soddisfazione del paziente trapiantato” e l’SF-36. La Scheda, ripresa dal sito dell’Associazione nazionale dei trapiantati di cuore (Progetto ATCOM, 2020) e adattata al post-trapianto, si compone di 20 item: 4 recano informazioni demografiche relative a sesso, fasce d’età, titolo di studio e stato occupazionale; 4 contengono notizie socio-sanitarie relative al tipo di organo trapiantato, alle caratteristiche del donatore, al tempo di attesa in lista per il trapianto, alla conoscenza dell’innovato processo di cura; i restanti 12 item afferiscono alla qualità e alla soddisfazione del percorso di cura seguito. Le risposte al questionario sono di tipo categoriale, alcune nominali e altre ordinali.

Il Short Form-36 Questionnaire (SF-36) (Ware et al. 1986; Ware & Sherbourne, 1992) è uno degli strumenti di misura della qualità di vita più conosciuti e usati in letteratura; individua otto domini a quesito multiplo, che misurano lo stato di salute, fisica e mentale di un individuo: limitazioni nell’attività fisica (AF), come portare le borse della spesa, salire le scale, piegarsi, camminare per distanze brevi; limitazioni nelle attività legate al proprio ruolo e dovute a problemi di salute fisica (RF) o dovute a problemi emotivi (RE), come riduzioni del tempo lavorativo e difficoltà nelle attività abituali; dolore fisico (DF), quale disagio e grado di interferenza con le attività normali; limitazioni nelle attività sociali (AS), come valutazione della qualità e quantità delle attività relazionali e dello stato di dipendenza da altri per problemi di salute; grado di vitalità (VT), come dimensione bipolare di energia/affaticamento; salute mentale (SM), espressa da ansia, depressione, perdita di controllo comportamentale/emozionale e benessere psicologico; salute in generale (SG), analoga al punteggio sintetico del General Health Rating Index (GHRI) (Lyketsos et al., 1999). L’SF-36 presenta un’elevata coerenza interna (alfa = 0,855); la validità simultanea è stata confermata da un’elevata correlazione con la scala VAS del dolore – Visual Analog Scale (r = 0,73, P <0,001); la validità del costrutto ha rivelato correlazioni elevate con il Roland Morris Disability Questionairre (r = 0,819, P <0,001) e tra i domini stessi (Apolone et al., 1997). I punteggi delle risposte al questionario vengono normalizzati su scala 0-100: lo stato di salute negli otto domini è descritto come assenza di limitazioni o di disabilità con massimo punteggio possibile pari a 100; nelle tre dimensioni “bipolari” (SG, VT ed SM), pure scalari, il punteggio intermedio di 50 indica l’assenza di limitazioni o disabilità (Ridolfi et al., 2002).

I due strumenti sono stati consegnati ai pazienti in forma cartacea in occasione dei controlli programmati. Tutti i questionari, tranne 14 che erano incompleti, sono stati sottoposti a elaborazione. Per le variabili categoriali, nominali e ordinali, è stato effettuato il calcolo delle frequenze assolute o percentuali; i punteggi medi per singola dimensione della SF-36 sono stati normalizzati. Le differenze nella distribuzione dei punteggi dei domini della SF-36, entro le categorie, nominali e ordinali, delle variabili demografiche e socio-sanitarie, sono state analizzate con i test non parametrici U di Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, proposti dal software di statistica SPSS in uso, assumendo l’ipotesi nulla di nessuna differenza. Per la somministrazione degli strumenti di indagine è stato acquisito il permesso del responsabile infermieristico; la partecipazione dei pazienti allo studio è stata ottenuta con la loro accettazione della proposta contenuta nella pagina di presentazione della rilevazione; l’anonimato delle informazioni è stato assicurato con l’apposizione di un codice identificativo sui fogli restituiti; la pubblicazione dei risultati ha ottenuto il permesso scritto del Dirigente Assistenziale delle Professioni Sanitarie, di competenza.

RISULTATI

Il campione è consistito di 99 soggetti, 63 uomini e 36 donne, la cui età si distribuisce tra le fasce 19-30 anni (n = 2), 31-60 anni (n = 62) e => 61 anni (n = 35). Il titolo di studio prevalente è il diploma di scuola superiore (n = 44), seguito dalla licenza media inferiore e dal diploma di laurea rispettivamente (n = 25 e n = 24). Tre persone dichiarano di avere la licenza elementare mentre altre tre hanno frequentato un corso di specializzazione. La maggior parte dei soggetti (n = 44) si trova in stato di pensionati; gli altri sono lavoratori dipendenti (n = 28), professionisti o artigiani (n = 17), casalinghe (n =8), studenti (n =1) e disoccupati (n =1).

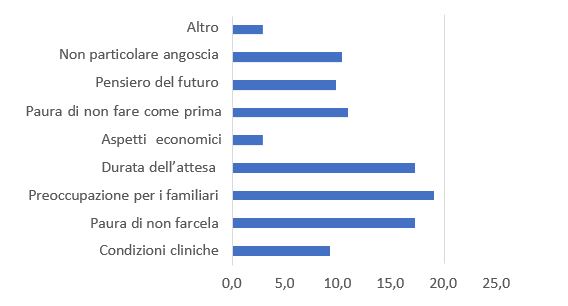

Nel campione, 68 soggetti sono stati sottoposti a trapianto di rene, 28 di fegato e 3 di polmone; la tipologia prevalente di donatore è stata da cadavere (n = 87), a fronte di 12 da vivente. Metà dei soggetti (n = 47) ha atteso meno di 1 anno per avere il trapianto; gli altri hanno atteso due (n = 13), tre (n = 19) e 4 anni (n = 20). Il protrarsi del periodo di attesa ha provocato un senso di angoscia nei rispondenti, per la paura di non farcela e per la preoccupazione verso i familiari (Figura 1).

Figura 1 – Angosce in lista d’attesa (% su n = 173 risposte).

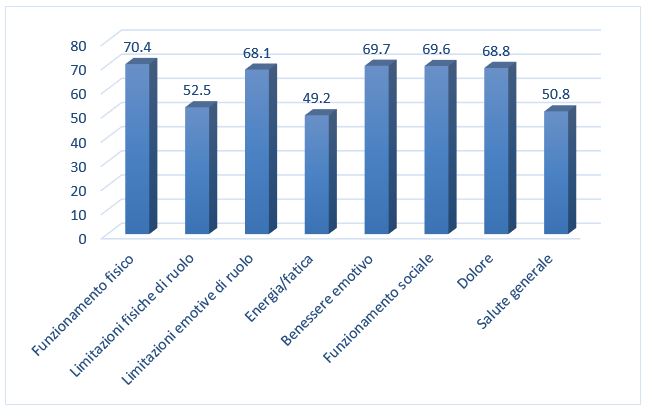

Rispetto ai PDTA, 92 persone dichiarano di esserne informate. La qualità dell’assistenza è apprezzata dal campione: 64 persone definiscono la professionalità degli operatori come ottima e 34 come molta; 65 persone soppesano la cortesia degli operatori come totale e 31 come abbastanza. Nei domini della SF-36, i punteggi riportati dal campione ne tratteggiano un profilo intorno al punteggio di 70, tranne che nelle variabili Limitazioni fisiche di ruolo (RF), Energia/fatica (VT) e Salute generale (SG), nelle quali in punteggio si posiziona attorno a 50 (Figura 2).

Figura 2 – Profilo nella Short Form 36.

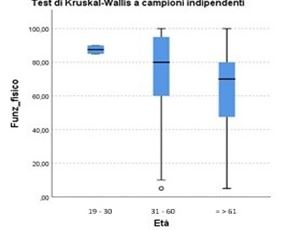

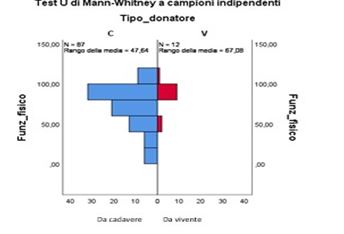

I domini della SF-36 presentano, ai test non parametrici, una distribuzione omogenea nelle variabili demografiche e socio-sanitarie, tranne che nella dimensione “Funzionamento fisico”, in cui le frequenze si distribuiscono in modo disomogeneo entro le fasce di età e tra i due tipi di donatore (Tabella. 1): la distribuzione per età è sbilanciata verso i valori più bassi, nella fascia > 65aa (Figura. 3); quella per tipo di donatore si allunga verso il basso, tra i riceventi da cadavere (Figura. 4).

Tabella 1 – Distribuzione delle dimensioni SF-36 nelle variabili demografiche e socio-sanitarie.

| Sesso (a) | Età (b) | Tit_studio (b) | Occupaz. (b) | Trapianto (b) | Donatore (a) | Attesa (b) | PDTA (a) | |

| Funzion. fisico | 0,193 | 0,031 * | 0,861 | 0,890 | 0,551 | 0,027 * | 0,299 | 0,556 |

| Limitazione fisica | 0,070 | 0,252 | 0,667 | 0,994 | 0,192 | 0,814 | 0,566 | 0,591 |

| Limitaz. emotive | 0,868 | 0,955 | 0,575 | 0,716 | 0,285 | 0,779 | 0,528 | 0,457 |

| Energia/fatica | 0,412 | 0,745 | 0,885 | 0,874 | 0,692 | 0,540 | 0,829 | 0,530 |

| Benessere emotivo | 0,757 | 0,977 | 0,509 | 0,828 | 0,892 | 0,482 | 0,563 | 0,806 |

| Funzion. sociale | 0,756 | 0,639 | 0,679 | 0,680 | 0,942 | 0,853 | 0,096 | 0,497 |

| Dolore | 0,229 | 0,660 | 0,317 | 0,557 | 0,377 | 0,014 | 0,836 | 0,248 |

| Salute generale | 0,186 | 0,320 | 0,992 | 0,464 | 0,480 | 0,550 | 0,093 | 0,875 |

| (a) Test U di Mann-Whitney (b) Test di Kruskal-Wallis, entrambi a campioni indipendenti.

*Rifiutare l’ipotesi nulla, con il livello di significatività di 0,05 |

||||||||

Figura 3 – Distribuzione del Funzionamento fisico per età.

Figura 4 – Distribuzione del Funzionamento fisico per tipo di donatore.

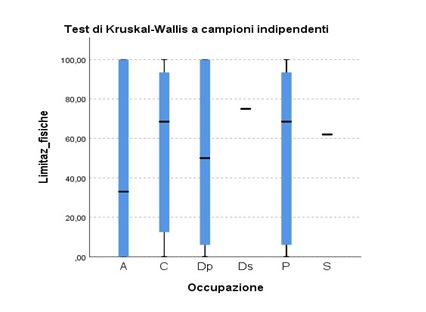

La distribuzione delle frequenze della dimensione Limitazioni fisiche di ruolo tra le occupazioni dei rispondenti, seppur priva di significatività statistica, rivela il maggior carico tra le casalinghe (C) e i pensionati (P) (Figura. 5).

Figura 5 – Distribuzione delle Limitazioni fisiche di ruolo per Occupazione.

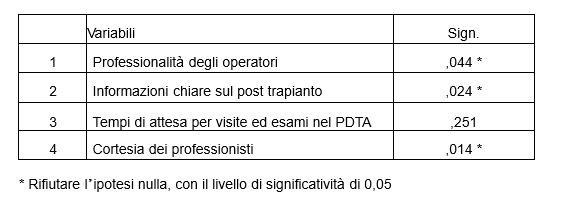

Il proposito (certo – dubbio – negativo) di consigliare ad altri i PDTA attivati, associato nel Test di Kruskal-Wallis con le variabili di qualità assistenziale percepita, presenta distribuzioni significativamente differenti entro tutti gli indicatori (professionalità, cortesia degli operatori e chiarezza delle informazioni ricevute sul post trapianto), tranne che nei tempi di attesa per l’effettuazione di visite ed esami protocollari (Tabella 2).

Tabella 2 – Distribuzione degli indicatori di qualità nel consigliare i PDTA ad altri.

DISCUSSIONE

L’istantanea locale dei pazienti in attesa di un organo si sovrappone alla fotografia, scattata dal Centro nazionale trapianti in occasione della 24a Giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti, svoltasi domenica 11 aprile 2021: gli uomini in attesa di un organo (64%) sono quasi il doppio delle donne (36%); inoltre, più della metà dei pazienti (52%) ha un’età compresa fra i 40 e i 60 anni, un terzo (33%) ha più di 60 anni, il 15% ha meno di 40 anni.

Nelle liste d’attesa del Sistema informativo trapianti, il 72,5% aspetta un rene, il 12,7% un fegato, il 7,9% un cuore e il 3,8% un polmone. Gli iscritti per il trapianto al 31/12/2023 riportano un tempo medio in lista di attesa di 3 anni: specificamente, 1 anno per il rene, 1,7 anni per il fegato, 3,7 anni per il cuore e 2,5 anni per il polmone (Rete Nazionale Trapianti, 2023). Due item relativi al periodo pre-trapianto, per quanto non oggetto di interesse diretto nello studio, riferiscono un permanere in lista per l’intervento, che determina senso di angoscia

Il periodo di attesa è importante per il paziente: egli necessita di ricevere supporto ed essere ascoltato, affinché, entrando in contatto con le parti più profonde di sé, riesca a promuovere le proprie risorse ed abilità di coping, anche in vista delle fasi successive al trapianto (Consoli, 2009). Le discipline psicologiche da tempo riconoscono l’ambivalenza dei sentimenti del trapiantando: egli teme di essere “dimenticato” in lista e il suo vissuto dominante è “la paura di non farcela in tempo”, da cui scaturiscono ansia da separazione e paura di morire (Surman, 1989; Rupolo et al., 1997; Horsburgh, 2000; Holzner, 2001).

Sia nel caso della donazione da cadavere che in quello della donazione da vivente, la presenza di un organo estraneo può suscitare profondi sensi di colpa nei confronti del donatore, che spesso ostacolano l’accettazione psicologica dell’organo; stati d’animo analoghi si riscontrano anche nel campione indagato. La natura delle preoccupazioni manifestate da 45 dei soggetti esaminati e concentrate sui problemi clinici, verosimilmente si materializza nel timore di possibili rigetti e complicanze (Pozzesi e Spelta, 2019), a cui potrebbe fare da contraltare l’opportunità di usufruire di un’assistenza sanitaria continua (n = 22) e di un sostegno psicologico (n = 21).

I diversi studi che hanno somministrato la SF-36 convergono sul miglioramento della qualità della vita già solo per il fatto che il soggetto è stato sottoposto al trapianto, registrando complessivamente un miglioramento del 45,6% per il rene, del 16,4% per il fegato e del 2,7% per il polmone (Dew et al., 1997). In questo studio, il profilo dei domini della SF-36 appare simile a quello rilevato in un’indagine su trapiantati di reni svoltasi in Turchia (Ogutmen et al., 2006), sebbene in tale studio fossero più bassi i punteggi nei domini Energia/fatica e Salute generale e le Limitazioni di ruolo presentassero un’ampia deviazione standard.

Gli esperti riconducono la ridotta vitalità (VT) e l’insoddisfazione sulla salute generale (SG) a vissuti psicologici, relativi allo stato del trapiantato quale “Lazzaro resuscitato”: dopo l’iniziale manifestazione di euforia per la salute riacquistata, subentrano i timori per i primi sintomi di rigetto o per le possibili complicazioni cliniche e si attiva il percorso per ricostituire l’interezza infranta della propria immagine corporea (Consoli, 2009), che implica l’integrazione dell’organo trapiantato, a livello fisico e mentale (“accorporazione”), pena il protrarsi della percezione dell’organo estraneo o persecutore (Schilder, 2019).

Questo può spiegare, nel campione, la significativa differenza di frequenza nei domini di SF-36 relativi alle dimensioni Età e Tipo di donatore, in cui i soggetti oltre i 65 anni e quelli che hanno ricevuto il trapianto dell’organo da cadavere manifestano i punteggi più bassi. La variabile lavoro, invece, pare costituire un fattore protettivo: i punteggi più alti sono espressi dai lavoratori autonomi (A) e la media per i dipendenti (Dp) si accentra su una distribuzione molto ampia, da 0 a 100. De Pasquale, Veroux et al. (2019) concludono il loro studio sul ritorno al lavoro da parte di trapiantati di rene, affermando che essi dovrebbero essere incoraggiati a riprendere la loro attività.

La qualità dell’assistenza è assicurata dalla professionalità e dalla cortesia degli operatori; il grado di soddisfazione è espresso dal proposito di raccomandare ad altri il percorso seguito; è manifestata da taluni dei partecipanti la necessità di ridurre i tempi di attesa per le visite e gli esami di controllo. Il campione indagato esprime il bisogno di un supporto psicologico post-trapianto per facilitare l’accettazione del nuovo organo, ridurre il pericolo di rigetto, fidelizzarsi ai controlli e conseguire aderenza alle fasi del PDTA (Lovera et al., 2000).

L’indagine, condotta su un campione di convenienza, implica limiti di generalizzabilità: prevalgono i soggetti di sesso maschile e in stato di pensionati, il trapianto preminente è quello di rene e il tipo di donazione predominante è da cadavere. È necessario, inoltre, valutare la qualità di vita in un campione più numeroso e/o in coorti di pazienti che si trovano nel medesimo periodo di follow- up o tipo di trapianto.

CONCLUSIONI

Lo studio è applicabile nella pratica infermieristica, gestionale e assistenziale, e induce almeno due ordini di suggestioni. La prima è interna e suggerisce di monitorare i tempi dei controlli e degli accertamenti programmati nel PDTA e di valutare gli eventuali correttivi per ridurne l’effetto sull’efficacia e la soddisfazione del percorso di cura. Possono essere introdotti ulteriori indicatori di processo, quali, ad esempio, l’indice di attrazione della struttura ambulatoriale e il tasso di fidelizzazione dell’utenza. Il case manager è figura di rifermento: a lui è affidata la funzione di valutare periodicamente la qualità della vita dei pazienti e il compito di sollecitare, nell’organizzazione, la disponibilità del sostegno psicologico richiesto dai pazienti.

La seconda, desunta dal basso punteggio nel dominio “Funzionamento fisico”, in talune fasce del campione, attiene alla riconosciuta utilità del praticare attività fisica controllata, sia in attesa di ricevere il trapianto sia per chi lo ha già ricevuto. Nel primo caso, l’esercizio fisico consentirebbe di arrivare all’intervento in condizioni psicofisiche migliori; nel secondo caso, potrebbe aiutare a prevenire l’insorgenza di possibili malattie croniche, conseguenti all’assunzione protratta dei farmaci immunosoppressori (Hoffmann et al. 2016).

L’attività fisica, inoltre, migliora di per sé la qualità della vita (Dunn et al., 2020; Hume et al., 2020). La raccomandazione è contenuta nella brochure, realizzata dall’EDQM – Consiglio d’Europa (2016). Il case manager avrà cura, pertanto, di fare rete tra pazienti, stakeholders e associazioni sportive locali e di incentivare la formazione di gruppi per la pratica di attività fisica.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e che lo studio non ha alcuno sponsor economico.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano i pazienti, che hanno aderito all’indagine, il Coordinatore infermieristico per l’assenso alla somministrazione dei questionari, la Dirigenza delle Professioni Sanitarie per l’autorizzazione alla pubblicazione del lavoro.