INQUADRAMENTO DEL PERCORSO

Nel contesto formativo del Corso di Laurea in Infermieristica, lo sviluppo delle competenze relazionali rappresenta un pilastro imprescindibile per la costruzione di un’identità professionale matura e consapevole. L’infermieristica è, infatti, una disciplina intrinsecamente relazionale: ogni atto clinico si realizza all’interno di un incontro tra soggettività, in un processo continuo di scambio di significati, co-costruzione di senso e negoziazione della vulnerabilità. La relazione di cura non è dunque un accessorio dell’agire tecnico, ma ne costituisce la dimensione fondativa.

Prendersi cura implica la capacità di “abitare” la relazione: riconoscere e accogliere l’altro nella sua interezza, ma anche saper ascoltare le proprie risonanze interne, le emozioni che emergono, i limiti e i vissuti che si attivano nel contatto con la sofferenza. Come ha sostenuto Carl Rogers (1961), l’efficacia dell’aiuto dipende da atteggiamenti profondi come l’accettazione incondizionata dell’altro, l’empatia autentica e la congruenza personale: tratti che non sono innati, ma che richiedono un lungo lavoro di coltivazione, riflessione ed esercizio.

In questa prospettiva, il curricolo formativo dell’infermiere deve prevedere spazi intenzionali e strutturati per la crescita relazionale, con metodologie coerenti con i principi dell’apprendimento degli adulti. Come sottolineato da Knowles (1984), nell’andragogia l’apprendimento è centrato sull’esperienza, sulla riflessione critica e sulla rielaborazione dei vissuti significativi. La formazione infermieristica si realizza infatti in contesti autentici, spesso caotici, imprevedibili, e ad alta intensità emotiva, che richiedono un accompagnamento educativo volto a favorire la trasformazione dell’esperienza in apprendimento consapevole. La dimensione riflessiva diventa così una condizione imprescindibile per la costruzione di competenze relazionali solide e durature.

I laboratori relazionali rispondono a questo bisogno: si configurano come spazi educativi protetti, dove lo studente può imparare a riconoscere e integrare le dimensioni emotive e comunicative della cura. Attraverso metodologie narrative, riflessive e dialogiche, gli studenti esplorano il proprio mondo interiore, sperimentano la relazione con l’altro, imparano a riconoscere i meccanismi difensivi e ad articolare una presenza professionale autentica, capace di sostenere relazioni complesse.

Molta letteratura sostiene come le competenze relazionali incidano in modo significativo sulla qualità dell’assistenza. Esse sono associate a una maggiore soddisfazione del paziente (McCabe, 2004), a migliori esiti clinici (O’Hagan et al., 2014), a un miglioramento della comunicazione interprofessionale (Foronda et al., 2016), a una maggiore adesione ai trattamenti (Zolnierek & DiMatteo, 2009) e a una riduzione degli eventi avversi (Manojlovich et al., 2011). Inoltre, studi recenti hanno evidenziato che l’implementazione di programmi formativi centrati sulle competenze comunicative contribuisce significativamente alla riduzione dei livelli di stress e burnout tra gli infermieri (Moudatsou et al., 2020; Chan et al., 2021). Allo stesso modo, una buona capacità empatica si associa ad una più efficace gestione del carico emotivo. In tal senso, la recente revisione sistematica di Zhou (2025) conferma che esiste una relazione negativa tra empatia e burnout: livelli più elevati di empatia – in particolare la presa di prospettiva e la preoccupazione empatica – sono associati a una riduzione dei sintomi di depersonalizzazione e a un aumento del senso di realizzazione personale negli infermieri.

Investire nella formazione relazionale significa dunque agire a favore della sicurezza, dell’efficacia e dell’umanizzazione della cura, ma anche della tutela del benessere professionale. I laboratori relazionali non rappresentano un “di più” educativo, ma costituiscono un’infrastruttura pedagogica decisiva: consentono di sviluppare la capacità di riflettere prima, durante e dopo l’azione, di confrontarsi con l’ambiguità dell’esperienza e di costruire una pratica professionale radicata nella consapevolezza, nella responsabilità e nella presenza. Come ha scritto Donald Schön (1983), la riflessione nell’azione è ciò che distingue il professionista riflessivo dal semplice esecutore tecnico: un sapere che si costruisce attraverso l’esperienza, ma che solo la riflessione può trasformare in competenza.

CONTESTUALIZZAZIONE DEL PERCORSO

Il percorso dei laboratori relazionali si sviluppa all’interno di una sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, come parte integrante della formazione esperienziale e riflessiva offerta agli studenti. I laboratori si configurano come spazi di rielaborazione delle esperienze vissute durante il tirocinio clinico e si svolgono lungo l’intero anno accademico, affiancando in modo trasversale le attività teoriche e pratiche del curriculum formativo.

L’attività laboratoriale è curata da infermieri tutor didattici con una formazione specifica nell’ambito della relazione d’aiuto e con competenze consolidate nella ricerca qualitativa e nell’utilizzo di strumenti narrativo-esperienziali. L’obiettivo è quello di offrire un accompagnamento competente e sensibile ai vissuti che emergono dall’incontro con la realtà clinica.

L’origine di questo percorso risale ad alcune istanze espresse direttamente dagli studenti, che manifestavano il bisogno di poter condividere e dare significato a esperienze emotivamente intense o complesse. Accanto a queste sollecitazioni, vi era la convinzione da parte del gruppo dei formatori che la dimensione relazionale, per sua natura fragile e profonda, dovesse essere coltivata con intenzionalità e cura, attraverso dispositivi formativi capaci di generare consapevolezza, confronto e trasformazione.

Negli ultimi tre-quattro anni, il percorso si è progressivamente strutturato, fino a definire un vero e proprio “toolkit” di strumenti e metodologie narrative, riflessive e artistiche, che viene adattato di volta in volta in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun gruppo classe. La flessibilità e l’adattabilità del progetto rappresentano un elemento di forte innovazione: ogni classe è diversa, e ogni gruppo di studenti necessita di linguaggi, tempi e dispositivi che risuonino con la propria esperienza.

Un ulteriore elemento qualificante del percorso è la sua gradualità didattica, costruita in modo coerente lungo i tre anni di corso in stretto legame con gli obiettivi formativi del triennio. Il primo anno si focalizza sull’acquisizione dei prerequisiti della relazione d’aiuto e sul riconoscimento delle emozioni; il secondo anno introduce tematiche a maggiore impatto relazionale, come il confronto con la sofferenza e la morte; il terzo anno, infine, promuove l’autonomia riflessiva e l’elaborazione critica di situazioni relazionali complesse, valorizzando le competenze comunicative, collaborative e decisionali maturate durante il percorso.

L’esperienza si caratterizza dunque per la sua originalità metodologica e per la coerenza educativa con cui viene portata avanti: un percorso che integra saperi teorici e pratici, cura e ricerca, individualità e gruppo, e che pone al centro la possibilità di apprendere a partire dalla vita vissuta nei contesti clinici, offrendo strumenti per trasformarla in sapere professionale, consapevole e relazionale.

OBIETTIVI

Il percorso dei laboratori relazionali si propone di:

- Favorire la consapevolezza emotiva nei futuri professionisti della cura.

- Sostenere lo sviluppo progressivo delle competenze relazionali attraverso esperienze guidate, riflessive e narrative.

- Creare spazi educativi protetti per la condivisione di vissuti professionali ad alta intensità emotiva.

- Promuovere l’autonomia riflessiva e la capacità di abitare la relazione di cura anche nelle situazioni complesse o conflittuali.

- Integrare teoria e pratica clinica in un’ottica di formazione umana, etica e professionale.

RISULTATI

Il laboratorio relazionale nel triennio di formazione

Primo anno: consapevolezza di sé e dell’altro

Nel primo anno, l’accento è posto sui prerequisiti della relazione d’aiuto: autenticità, empatia e accettazione positiva incondizionata. L’ingresso in tirocinio rappresenta per molti studenti il primo incontro ravvicinato con la vulnerabilità dell’altro, con la malattia e, insieme, con sé stessi in una nuova postura di cura. Per questo motivo, il laboratorio relazionale assume fin da subito una funzione di contenimento, elaborazione e accompagnamento emotivo.

Il percorso mira ad aiutare gli studenti a riconoscere le proprie emozioni – spesso intense, ambivalenti o non ancora verbalizzabili – e a trasformarle in consapevolezza professionale. La relazione d’aiuto autentica, come ricordano gli scritti di Carl Rogers, richiede infatti che il professionista sia in grado di accogliere non solo l’altro, ma anche il proprio mondo interno, nella complessità e nella variabilità che l’incontro di cura porta con sé.

La scelta di utilizzare pratiche narrative come metodologia privilegiata del laboratorio risponde a un orientamento pedagogico preciso, fondato sull’idea che la narrazione rappresenti una forma potente di elaborazione, di conoscenza e di cura. Raccontare ciò che si è vissuto, restituirgli una forma, una struttura e un significato, consente allo studente di transitare da un’esperienza confusa a un sapere condiviso, riflesso e potenzialmente trasformativo. Come sottolinea Alastra (2019), le narrazioni disegnano mondi possibili, danno voce alla complessità e aiutano a fare la differenza proprio nei luoghi della cura.

Narrare, scrivere, leggere l’esperienza sono atti di cura: nella medicina narrativa, la storia raccontata è essa stessa intervento terapeutico (Bert, 2009). Attraverso la scrittura, l’esperienza prende forma e si rende disponibile a essere pensata, condivisa, trasformata. In questa prospettiva, la narrazione non è una tecnica tra le altre, ma un vero e proprio dispositivo formativo, che consente di dare significato al vissuto e di rafforzare l’identità professionale in formazione.

Artioli e Marcadelli (2010) affermano che la scrittura narrativa rappresenta un processo di oggettivazione dell’esperienza soggettiva, che permette di passare dall’immediatezza emotiva alla riflessione strutturata, trasformando l’agire quotidiano in sapere professionale. Come afferma Charon (2006), “scrivere delle proprie esperienze stressanti, dei traumi e dei dilemmi etici posti dalla pratica professionale ha il potenziale di aiutare gli studenti a costruire storie coerenti, superando il groviglio caotico di emozioni nel quale essi possono essere intrappolati”.

Nel laboratorio, la scrittura è proposta inizialmente in forma breve e situata, attraverso micro-scritture stimolate da domande aperte, immagini evocative o parole chiave. Un esempio ricorrente è: “Qual è stato un episodio in tirocinio che ti ha toccato emotivamente? Cosa hai provato? In che modo ti ha fatto riflettere su te stesso nella relazione di cura?”. Questo tipo di consegna, apparentemente semplice, apre spesso uno spazio di intensa condivisione collettiva, risonanze profonde e ascolto empatico.

Progressivamente, si passa a esercizi di scrittura più articolati, in cui lo studente è guidato a costruire una narrazione significativa della propria esperienza, focalizzandosi su ciò che ha provato, su ciò che ha appreso, e su come quell’evento lo abbia trasformato. I testi prodotti vengono letti su base volontaria e discussi all’interno del gruppo in un clima non giudicante, protetto e totalmente avalutativo.

La narrazione si intreccia così con il lavoro riflessivo: “riflettere sull’esperienza è l’atto attraverso cui l’esperienza si educa” (Mortari, 2006). Ed è proprio attraverso questo processo – scrivere, rileggere, ascoltare, rielaborare – che lo studente può iniziare a trasformare l’esperienza in apprendimento. Come ricorda Zannini (2009), la medicina narrativa offre al professionista un metodo per comprendere l’altro senza perderne l’alterità, e per abitare con consapevolezza la complessità della cura.

Un altro laboratorio si fonda sull’utilizzo della tecnica del close reading, una pratica di lettura attenta e profonda, che invita ad avvicinarsi a un testo – scritto o visivo – cogliendone sfumature, metafore, risonanze. Nella medicina narrativa, Rita Charon (2006) definisce il close reading come “la capacità di ascoltare con attenzione il linguaggio del testo e di cogliere la complessità di ciò che viene detto e non detto”. Anche Greenham (2017) sottolinea come questa pratica stimoli la sensibilità interpretativa, l’apertura all’ambiguità e l’esercizio dell’empatia.

Applicato alla formazione infermieristica, il close reading non è solo un esercizio di analisi, ma un vero e proprio allenamento all’ascolto attivo: insegna a restare presenti, ad accogliere il non ovvio, ad abitare le parole dell’altro con rispetto e curiosità. È una competenza che si trasferisce direttamente nella relazione di cura, dove la capacità di leggere tra le righe, di cogliere l’implicito, di non banalizzare il vissuto, diventa fondamentale.

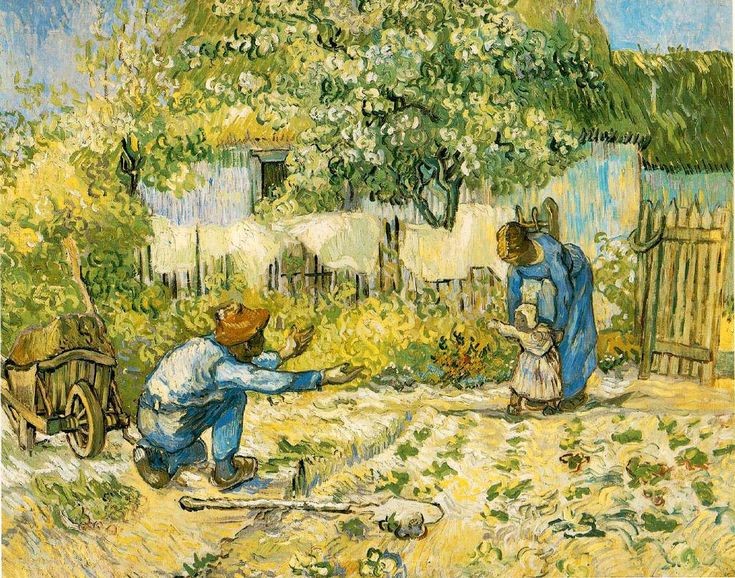

A titolo esemplificativo, il close reading viene proposto in forma visuale, a partire dal quadro di Vincent Van Gogh Les premieres pas (Figura 1) Dopo un’osservazione attenta e condivisa dell’opera (struttura, contesto, trama, temporalità), agli studenti possono essere offerte due consegne: scrivere brevemente su “i miei primi passi” oppure “dare voce” a uno dei personaggi del dipinto. L’attività attiva una rielaborazione simbolica del proprio percorso, intrecciando la narrazione biografica alla dimensione estetica e immaginativa.

Figura 1 – Vincent Van Gogh (1890) Le premieres pas, Metropolitan Museum, New York.

Questi esercizi favoriscono un movimento interiore che unisce memoria, emozione e significato, e che stimola la capacità di introspezione, di ascolto dell’altro, di empatia narrativa. Il quadro diventa uno specchio attraverso cui guardare sé stessi, i propri inizi, le proprie esitazioni e scoperte.

Fondamentale è anche il richiamo costante a un’etica della condivisione: rispetto per la privacy, sospensione del giudizio, libertà di espressione, assenza di valutazione. In questo modo si pongono le basi per una relazione autentica, congruente e centrata sulla persona. Il laboratorio diventa così uno spazio sicuro dove imparare, attraverso la riflessione sull’esperienza, a stare nella relazione di cura in modo presente, empatico e consapevole. Dalla consapevolezza di sé si passa, in modo naturale, alla consapevolezza dell’altro. In questa fase, il laboratorio propone una riflessione sullo sguardo che ciascuno porta sulla persona assistita: uno sguardo che può essere influenzato da stereotipi, emozioni disturbanti, resistenze inconsapevoli. Le attività guidano gli studenti a riconoscere i propri filtri interpretativi e a interrogarsi sui giudizi automatici che possono ostacolare la costruzione di una relazione d’aiuto autentica.

Un’attività significativa in questo senso è il gioco di ruolo “Il nuovo mondo”, in cui gli studenti vivono in prima persona l’esperienza del pregiudizio, della distanza culturale o del non riconoscimento. Il debriefing successivo permette di aprire uno spazio riflessivo sul modo in cui questi meccanismi si attivano anche nella quotidianità della relazione di cura. Un’altra attività prevede la scrittura di un episodio di tirocinio in cui lo studente si è trovato in difficoltà nell’accettare una persona assistita o i suoi comportamenti. Attraverso la micro-narrazione, gli studenti sono chiamati a dare nome ai propri vissuti e a esplorarne le cause, in un clima di ascolto reciproco che trasforma il disagio in consapevolezza. Si lavora così per “allargare la visuale”, passando da un punto di vista reattivo a uno riflessivo e aperto alla complessità dell’altro (Ditadi & Bonso, 2017).

Secondo anno: sofferenza, morte, emozioni difficili e cura di sè

Nel secondo anno del percorso formativo, il laboratorio relazionale si focalizza sull’affinamento delle competenze relazionali attraverso l’esplorazione di situazioni complesse e ad alto impatto emotivo, in particolare legate al fine vita, alla sofferenza e alla comunicazione difficoltosa. Si tratta di esperienze che interrogano profondamente lo studente sul proprio ruolo, sul significato della cura e sulla capacità di “stare accanto” in momenti di estrema vulnerabilità umana.

Il laboratorio è concepito come uno spazio protetto e guidato, in cui riflettere in modo non giudicante sulle proprie esperienze. L’obiettivo è aiutare gli studenti a riconoscere le emozioni che emergono nel confronto con la malattia grave, la morte, la rabbia, la paura o il rifiuto, e ad apprendere modalità relazionali congruenti con un’alleanza terapeutica efficace, senza cedere né al distacco né all’identificazione.

Particolare rilevanza assume la riflessione sul morire e sull’assistenza al paziente in fine vita. Attraverso visioni guidate di film (es. Wit – La forza della mente) e l’analisi di opere d’arte (Rembrandt, Magritte, Munch), gli studenti sono invitati a confrontarsi con la propria idea di morte, a dare voce a pensieri, metafore, paure. L’utilizzo della filmografia in ambito formativo rientra pienamente nelle prospettive delle Medical Humanities: consente di esplorare le dimensioni etiche, emotive, simboliche e relazionali della cura. Come ha evidenziato Cosmacini (2007), l’integrazione di cinema e medicina favorisce una comprensione più ampia delle dinamiche umane e sociali che abitano i contesti sanitari. Il linguaggio cinematografico, grazie alla sua forza evocativa e alla capacità di far emergere mondi interiori, si rivela uno strumento particolarmente efficace per stimolare la riflessione critica, potenziare l’empatia e sensibilizzare al senso profondo dell’esperienza di cura (Allauri, 2014, Beccastrini 2023). L’attività “Racconta la tua morte” stimola una scrittura profonda, a tratti poetica, che diventa occasione di apertura personale e di ascolto collettivo, permettendo di attraversare in modo narrativo ciò che spesso viene rimosso o taciuto.

Questi laboratori aiutano gli studenti a riconoscere che il silenzio, la presenza, l’ascolto sono strumenti di cura tanto quanto le competenze tecniche, e che stare accanto alla sofferenza richiede non solo sapere, ma consapevolezza e talvolta coraggio. Come ricorda Mortari (2009), “interpretare per comprendere significa guadagnare quella giusta distanza di riflessione, che sola apre la porta alla possibilità di un’esperienza libera”.

Accanto a questi percorsi, i laboratori si impegnano anche a coltivare il benessere personale e professionale degli studenti, riconoscendo che prendersi cura di sé è parte integrante della capacità di prendersi cura degli altri. In un tempo formativo intenso, carico di emozioni e richieste, diventa fondamentale offrire spazi in cui riconnettersi con il proprio equilibrio, la propria vitalità e le proprie risorse. Alcuni laboratori sono pensati proprio con questa finalità. Uno di questi propone, a partire dalla visione di uno spezzone del film Patch Adams, una riflessione condivisa sul valore della leggerezza nella vita professionale. Le emozioni positive, spesso trascurate nei contesti formativi, vengono esplorate attraverso attività creative come la caricatura e la scrittura, mettendo in luce come anche la gioia, il divertimento e l’umorismo possano nutrire la qualità della relazione di cura. Un altro momento particolarmente coinvolgente è quello dedicato alla condivisione dei vissuti attraverso piccoli strumenti simbolici, come ad esempio il laboratorio I miei smile, in cui agli studenti è chiesto di rappresentare graficamente il proprio stato emotivo durante il turno di tirocinio, o di individuare cosa, in quel contesto, li ha fatti star bene.

Questi laboratori non solo offrono strumenti per leggere e gestire le emozioni, ma legittimano il bisogno di cura personale, di leggerezza, di autenticità. Insegnano che l’efficacia professionale si fonda anche su una postura equilibrata, capace di sostenere l’altro senza esaurirsi. Tutti gli incontri si svolgono in piccoli gruppi, con una seduta circolare e spazi predisposti per la scrittura e l’intimità della riflessione. I gruppi restano stabili nel tempo, per facilitare la costruzione di un clima di fiducia e di continuità relazionale. I materiali prodotti – diari di bordo, scritti narrativi, immagini – diventano strumenti di lavoro condiviso e patrimonio esperienziale del gruppo.

Terzo anno: identità professionale, leadership, lavoro in team

Nel terzo anno del percorso formativo, il laboratorio relazionale si configura come uno spazio di integrazione e consolidamento, in cui gli studenti sono chiamati a esercitare una maggiore autonomia nel riconoscere, proporre e affrontare temi e situazioni relazionali critiche. Dopo aver esplorato, nei due anni precedenti, le dimensioni fondative della relazione d’aiuto e l’impatto emotivo dell’esperienza di cura, l’attenzione si sposta ora sulla complessità delle dinamiche professionali e sulla costruzione di un’identità matura e consapevole.

Uno dei principali assi di lavoro riguarda proprio il tema dell’identità personale e professionale. La professione infermieristica, nella sua essenza più profonda, implica non solo il possesso di competenze tecniche e relazionali, ma anche una chiara percezione del proprio ruolo, dei valori che lo animano e del contributo che si intende offrire alla comunità (Todisco et al, 2024). Per questo motivo, vengono proposti laboratori esperienziali centrati sulle domande: “Chi sono io?”, “Come mi percepisco?”, “Come vedo espressa l’identità professionale negli infermieri che incontro?”, “Come mi immagino come futuro professionista?”.

A partire da questi interrogativi, si sviluppano attività che prevedono la rappresentazione simbolica dell’identità attraverso materiali artistici e manipolativi (disegno, colori, pasta modellabile, immagini, costruzioni) (Figura 2). Gli studenti sono invitati a creare una forma che rappresenti la propria identità in evoluzione, a esplorare come percepiscono quella altrui, e a nominare le caratteristiche della professionalità che sentono più vicine o più distanti. Questo tipo di lavoro, altamente simbolico, consente di integrare la dimensione cognitiva e quella affettiva, attivando un processo riflessivo profondo e spesso inaspettato. La manipolazione di materiali, infatti, rappresenta non solo un momento creativo, ma un vero e proprio strumento pedagogico, capace di attivare conoscenza tacita e costruzione condivisa di significati (Kim e Lee, 2024).

Figura 2 – Momenti di elaborazione con materiali.

In continuità con questo percorso di emersione identitaria, il laboratorio si apre a tematiche trasversali fondamentali per l’esercizio della professione: il lavoro in team, la leadership, la negoziazione e la gestione dei conflitti. Le dinamiche collaborative sono esplorate attraverso attività esperienziali con l’utilizzo di Lego®: gli studenti, divisi in piccoli gruppi, ricevono un mandato operativo e sono chiamati a negoziare i pezzi, i ruoli, gli obiettivi. Questa attività permette di osservare i comportamenti in azione, le strategie di comunicazione, le capacità di ascolto e mediazione, restituendo al gruppo preziosi elementi per la riflessione (Beltrami, 2017; Warburton et al, 2022).

Il tema della leadership viene affrontato anche a partire da stimoli narrativi, come la visione guidata del film Sully, o attraverso esercizi simbolici. Tra questi, risulta particolarmente coinvolgente il gioco in cui ogni studente sceglie un leader che apprezza (di qualsiasi ambito), scrive il nome in verticale e, per ciascuna lettera, associa un aggettivo che lo rappresenta e con cui si identifica. Il successivo confronto permette di far emergere le caratteristiche che ciascuno ritiene fondamentali per esercitare una leadership etica, collaborativa e centrata sulla relazione. Un’altra attività prevede di scrivere su foglietti (fisici o virtuali, con strumenti come Mentimeter) una parola che, secondo ciascuno, rappresenta il concetto di “team”. La condivisione e la discussione dei termini raccolti attivano una riflessione collettiva sulla visione del lavoro d’équipe, le aspettative, le risorse e le criticità.

Ampio spazio è dedicato alla gestione dei conflitti e alla negoziazione, intesi come aspetti ineludibili della realtà professionale. I laboratori propongono simulazioni e role playing ispirati a scenari negoziali (come il noto gioco dell’ “arancia contesa”), sessioni di close reading (es. la poesia Se di Rudyard Kipling), scritture riflessive su episodi di conflittualità vissuta o osservata, e giochi simbolici come “Ricominciare da…” o “Cambio di stagione”, l’ultimo e intenso momento laboratoriale in cui gli studenti sono invitati a riempire una valigia o un armadio, elencando ciò che desiderano tenere e lasciare del loro percorso triennale. Emozioni, apprendimenti, errori, relazioni, conquiste trovano così uno spazio di nomina, ordinamento e condivisione.

Questi laboratori non solo accompagnano gli studenti alla soglia della professione, ma li aiutano a riconoscere nella relazione – anche nelle sue forme più complesse e faticose – uno strumento clinico, un gesto di responsabilità, una competenza che si affina nel tempo. Il terzo anno rappresenta così un tempo di transizione e sintesi, in cui la cura dell’altro richiede necessariamente la cura di sé, la consapevolezza del proprio agire e la capacità di stare nell’incertezza. La dimensione riflessiva resta centrale: “riflettere prima, durante e dopo l’azione serve a dare significato a ciò che si fa e a stimolare ulteriori azioni” (Ditadi & Bonso, 2017).

CONCLUSIONI

Lo sviluppo intenzionale delle competenze relazionali rappresenta oggi una dimensione imprescindibile nella formazione infermieristica, in quanto strettamente connesso alla qualità dell’assistenza, alla sicurezza delle cure, alla collaborazione interprofessionale e al benessere dei professionisti. I laboratori relazionali descritti si inseriscono in questo orizzonte come dispositivi pedagogici strutturati, capaci di coniugare esperienza, riflessione e costruzione di significato.

L’adozione di metodologie narrative, simboliche e dialogiche, integrate con attività esperienziali, consente di affrontare temi ad alta intensità emotiva e relazionale, accompagnando gli studenti in un percorso progressivo di maturazione professionale. La gradualità, la coerenza didattica e la cura nella conduzione si sono rivelati elementi decisivi per l’efficacia formativa del modello.

I feedback raccolti attraverso le customer satisfaction annuali mostrano un’elevata soddisfazione da parte degli studenti, che riconoscono in questi spazi un’opportunità significativa di crescita personale e professionale. È attualmente in corso l’elaborazione sistematica dei dati raccolti, con l’obiettivo di documentare e analizzare in modo rigoroso l’efficacia percepita del percorso.

Le prospettive future riguardano l’approfondimento dell’impatto dei laboratori sullo sviluppo delle competenze relazionali attraverso studi di ricerca qualitativa e quantitativa, al fine di consolidare le basi teoriche e metodologiche di questo approccio formativo e contribuire all’evoluzione della pedagogia infermieristica in chiave riflessiva, relazionale e centrata sulla persona.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non avere avuto alcuna forma di finanziamento.

Ringraziamenti

Si ringraziano tutti gli studenti che hanno partecipato ai laboratori relazionali e che continuano a offrire riflessioni preziose, capaci di ispirare e nutrire il nostro lavoro quotidiano.