INQUADRAMENTO GENERALE

In un mondo dove la salute è spesso affidata a esperti, protocolli e tecnologie, dimentichiamo che una delle chiavi più potenti per stare bene è la partecipazione attiva delle persone. Non solo dei professionisti, ma di ogni individuo. È qui che entra in gioco un principio psicologico tanto semplice quanto rivoluzionario che azzardiamo a proporvi: il bias Ikea. Questo concetto, nato nel campo dell’economia comportamentale, il cui maggiore esponente è il professore di psicologia e economia comportamentale, Dan Ariely, spiega perché attribuiamo un valore maggiore a ciò che abbiamo contribuito a costruire con le nostre mani: montare un mobile da assemblare ci fa sentire orgogliosi anche se non è perfetto, perché quel mobile porta dentro di sé il nostro impegno, il nostro tempo, la nostra cura (Ariely D., Norton M. I. et al., 2012).

Lo stesso meccanismo si applica alla cura di sé, degli altri e dell’ambiente: quando partecipiamo, quando comprendiamo, quando costruiamo insieme un percorso – che sia terapeutico, educativo o sociale – siamo più coinvolti, più motivati, più attenti. In altre parole, ci prendiamo più cura di ciò che sentiamo anche nostro. Conoscere e comprendere i meccanismi della salute, i bisogni del corpo e della mente, il funzionamento del sistema sanitario, è il primo passo per vivere meglio. Perché la salute non è solo qualcosa che riceviamo, ma qualcosa che costruiamo, un giorno dopo l’altro, di cui dobbiamo non solo essere consapevoli, ma a cui dobbiamo essere “attaccati” emotivamente. Uno studio recente, come quello dell’Istituto Superiore di Sanità del 2021 (HLS19, 2021), ha rivelato che una significativa porzione della popolazione italiana presenta livelli insufficienti di alfabetizzazione sanitaria: il 23% ha un livello inadeguato e il 35% presenta un livello problematico, con un impatto negativo sulla gestione della salute. Il concetto di alfabetizzazione sanitaria è uno dei determinanti sociali della salute (Council of Europe Portal, 2023) emerso negli anni ’70 negli Stati Uniti, e si riferisce alla capacità degli individui di accedere alle informazioni, comprenderle e utilizzarle per mantenere un buon livello di salute (WHO, 1998). Questo concetto è cruciale sia per i cittadini che interagiscono con i sistemi sanitari, sia per i sistemi stessi nel rispondere ai bisogni individuali (Kickbusch I., Pelikan J.M. et al., 2013). L’alfabetizzazione sanitaria dipende dai determinanti sociali della salute, come ad esempio l’ambiente, l’istruzione, il reddito e l’accesso ai servizi sanitari (WHO, 1998). Chi ha difficoltà a interpretare indicazioni mediche, foglietti illustrativi o raccomandazioni per uno stile di vita sano, rischia di non accedere a cure appropriate o di non adottare comportamenti preventivi adeguati, contribuendo così a rafforzare le disuguaglianze sanitarie all’interno della comunità (WHO, 2001). Non in ultimo, molti studi collegano l’alfabetizzazione sanitaria all’empowerment, poiché una buona comprensione delle informazioni consente ai pazienti di prendere decisioni informate riguardo alla propria salute (Dumenci L., Williams B.A. et al., 2018). Sostenere l’alfabetizzazione sanitaria è essenziale per garantire un’assistenza sanitaria equa ed efficace, migliorando il benessere collettivo (Ferro E., Tosco E., 2012).

Data l’assenza di studi specifici sul livello di alfabetizzazione sanitaria nella Provincia di Cuneo, si è ritenuto opportuno approfondire questo aspetto, vista l’elevata incidenza di popolazione anziana nel territorio -24,4%- (ISTAT, 2019), il significativo flusso migratorio -14,7%- (ISTAT, 2024) e l’ampia estensione del territorio montano; questi fattori, infatti, potrebbero rappresentare fattori ostacolanti all’accesso alle informazioni sanitarie e ai servizi di prevenzione. Il presente studio si propone di descrivere il livello di alfabetizzazione sanitaria tra le persone assistite e i caregiver dell’A.S.L. CN1 e dell’A.O. Santa Croce e Carle nella Provincia di Cuneo.

METODI

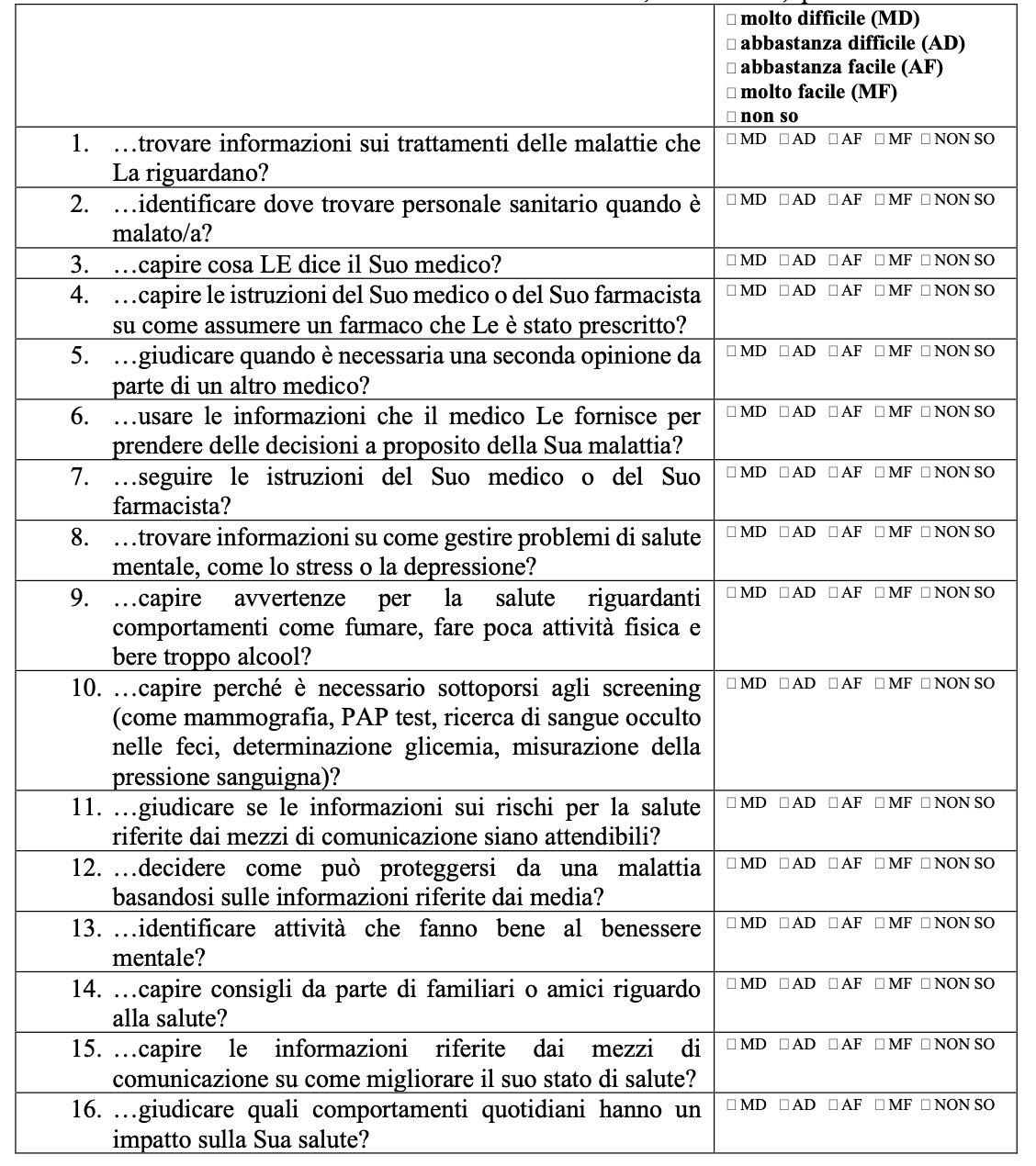

Il disegno di studio è osservazionale, trasversale e descrittivo volto a rilevare e analizzare l’associazione tra il livello di alfabetizzazione sanitaria e diverse caratteristiche socio-demografiche e di salute dei partecipanti. La dimensione del campione è stata determinata in base alla disponibilità dei partecipanti nei contesti di raccolta dati, selezionando i partecipanti in base agli accessi alle strutture dell’A.S.L. CN1 e dell’A.O. Santa Croce e Carle, nel corso del primo trimestre del 2024, per un totale di nove reparti interessati. I dati sono stati raccolti, dopo autorizzazione aziendale, tramite un questionario cartaceo anonimo somministrato una volta alla settimana, in un giorno scelto per convenienza, presso le diverse unità operative coinvolte, in accordo con i coordinatori infermieristici, al fine di non interferire con le attività assistenziali. Lo strumento scelto per la raccolta dei dati è il questionario HLS-EU-Q16 (Allegato 1), validato in lingua italiana da Chiara Lorini in uno studio condotto su un campione di 984 persone (Lorini C., Bonaccorsi G. et al., 2019). L’HLS-EU-Q16 consente di analizzare il livello di alfabetizzazione sanitaria, così come le modalità con cui le persone accedono, comprendono, valutano e applicano le informazioni per prendere decisioni riguardo l’assistenza sanitaria, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Il punteggio complessivo dell’HLS-EU-Q16 suddiviso nei tre livelli previsti dallo strumento: alfabetizzazione sanitaria inadeguata (punteggio 0–8), problematica (9–12) e adeguata (13–16). Tale classificazione validata consente un confronto standardizzato dei risultati e facilita l’interpretazione clinica e organizzativa dei dati. I dati raccolti attraverso i questionari, insieme alle informazioni sociodemografiche e alle frequenze assolute dei partecipanti suddivisi per fasce di punteggio, sono stati elaborati utilizzando il software Excel. Sono stati inclusi nell’analisi esclusivamente i questionari completi (N 564), escludendo quelli con risposte mancanti, che rappresentavano il 25,5% del totale (N 144).

L’ESPERIENZA IN PROVINCIA DI CUNEO

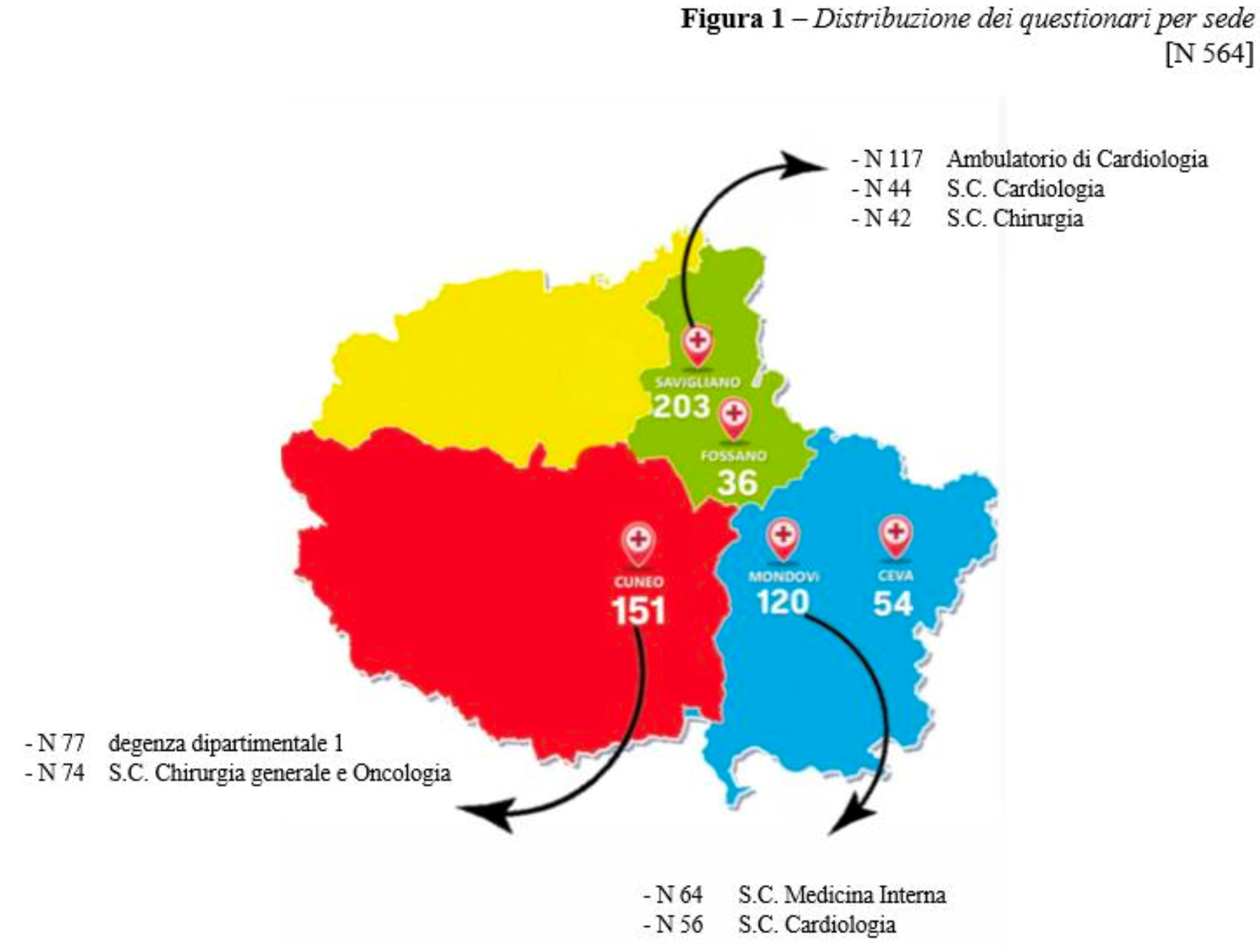

Sono stati raccolti 564 questionari, con un tasso di risposta del 74,5%, e la loro distribuzione sul territorio della provincia è riportata nell’immagine sottostante (Figura 1).

Figura 1 – Distribuzione dei questionari per sede.

Caratteristiche demografiche del campione

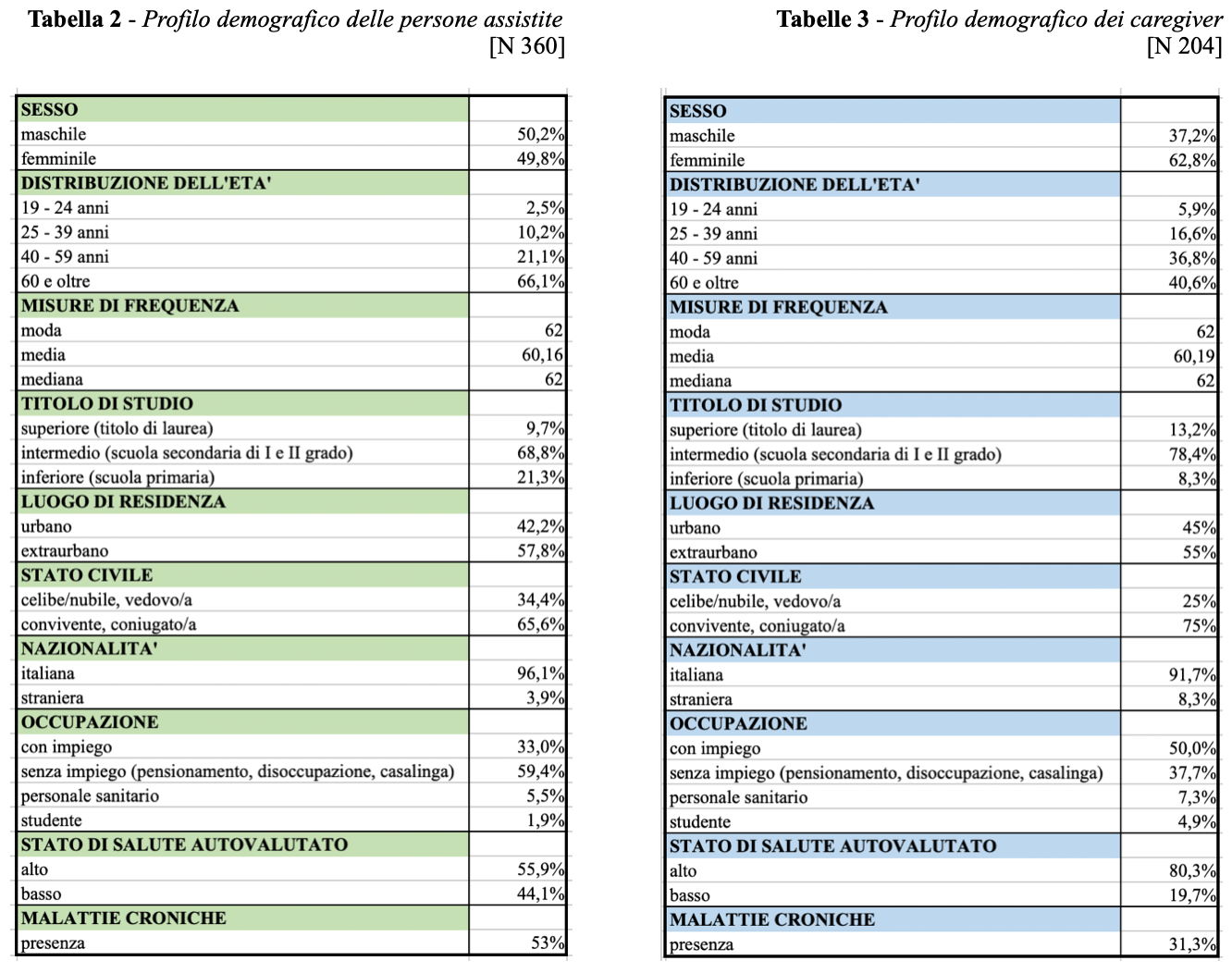

I questionari sono stati compilati per il 63,9% da persone assistite e per il 36,1% da caregiver, come descritto Tabella 2 e 3.

I risultati dello studio indicano che l’alfabetizzazione sanitaria, misurata attraverso il questionario HLS-EU-Q16, è:

- Inadeguata per il 41,3% dei partecipanti.

- Problematica per il 31,9%.

- Adeguata per il 26,7%.

Nella Provincia di Cuneo, rispetto ai dati nazionali (HLS19, 2021), si osserva un’incidenza maggiore di alfabetizzazione sanitaria inadeguata, il che solleva la questione delle specificità locali e delle necessità legate all’accesso e all’interpretazione delle informazioni sanitarie. I dati analizzati evidenziano un panorama significativo in cui la maggioranza del campione ha difficoltà nell’accesso, comprensione e utilizzo delle informazioni sanitarie, con impatti diretti sulla qualità dell’assistenza e sullo stato di salute. Il livello di alfabetizzazione sanitaria nella provincia piemontese è complessivamente medio-basso solo il 26,7% dei caregiver e delle persone assistite possiede un livello adeguato per gestire in modo autonomo la propria salute.

I caregiver (36,1%) dimostrano un livello maggiore di alfabetizzazione sanitaria (34,4%) rispetto alle persone assistite (22,5%). Tuttavia, la necessità di prendere decisioni mediche complesse, sembra generare talvolta insicurezza, come evidenziato dalla percentuale di risposte “non so” al questionario (1,9%). Questa tendenza è anche correlata alla mancanza di abitudine a cercare un secondo parere medico (64,3%), in particolare tra le persone con un’età pari o superiore ai 60 anni (65,1%) con uno stato di salute percepito come “basso” (55,5%). Questo fenomeno riflette una fiducia pressoché totale nelle indicazioni fornite dal personale sanitario, limitando lo sviluppo di una competenza critica necessaria per compiere scelte sanitarie consapevoli e informate. Uno studio condotto su un campione di 600 persone negli Stati Uniti ha evidenziato che i caregiver con un basso livello di alfabetizzazione sanitaria avevano maggiori probabilità di utilizzare e a riporre fiducia in fonti di informazione sanitaria non specializzate, come i social media e i blog, rispetto a fonti professionali come medici o infermieri (Chen X., Schofield E. et al., 2018).

Il basso livello di alfabetizzazione sanitaria sembra essere fortemente legato all’istruzione. L’85,2% del campione possiede un basso livello di istruzione, di cui il 64,2% incontra maggiori difficoltà nel comprendere le informazioni mediche. Questo problema è ancor più rilevante considerando che una grande parte delle informazioni sanitarie, tra cui quelle fornite dai media, viene facilmente dimenticata o fraintesa (Binda M., 2023). Di conseguenza, le persone con livelli di istruzione più bassi tendono a presentare una minore alfabetizzazione sanitaria, la quale contribuisce a un peggioramento dello stato di salute generale, sia fisico che mentale, nonché a un utilizzo meno efficace dei servizi sanitari (Wang J., Uiters E. et al., 2013).

Un altro aspetto interessante riguarda il sesso: le donne, che rappresentano il 54,4% del campione, sono generalmente più abili nell’interazione comunicativa (40,2%, rispetto al 32% degli uomini) e tendono a cercare più attivamente informazioni sulla salute rispetto agli uomini (30,3% differenziandosi dal 25,3% del sesso maschile). Questo è in linea con uno studio condotto nel Regno Unito, il quale approfondisce il comportamento di ricerca di aiuto degli uomini, evidenziando come questi spesso ritardino nel rivolgersi ai servizi sanitari, contribuendo così a un peggioramento del loro stato di salute (Galdas M. P., 2005). Un altro dato preoccupante riguarda la difficoltà di gestire problemi di salute mentale: circa il 28% delle persone assistite e caregiver, sia uomini che donne, non sanno come affrontare problematiche legate alla salute mentale, indicando ancora la presenza di un forte stigma sociale.

Anche la provenienza geografica influisce sui livelli di alfabetizzazione sanitaria. I cuneesi che vivono in aree urbane (23,8%) hanno maggiore facilità (17,2%) nell’individuare le risorse sanitarie e ottenere informazioni, rispetto a chi risiede in contesti rurali (76,2%), dove incontrano difficoltà nell’accedere alle informazioni sanitarie e nel comunicare efficacemente con il sistema sanitario (49,2%). Questa difficoltà risulta particolarmente accentuata tra le persone che vivono da sole, in particolare se separate, vedove, celibi o nubili (28%). Le persone single possono essere meno esposte a scambi informali su temi legati alla salute, che avvengono frequentemente nel contesto delle relazioni quotidiane e familiari. Questa minore esposizione può limitare la familiarità con concetti e termini medici, rendendo più complesso orientarsi all’interno del sistema sanitario, adottare comportamenti preventivi adeguati e opportunità di confronto e supporto nella gestione della salute (Christiansen J., Friis K. et al., 2024).

Nel campione analizzato, la maggioranza dei partecipanti ha un’età superiore ai 60 anni (56,9%). All’interno di questa fascia di popolazione, è emerso che solo il 39,5% comprende con facilità gli stili di vita salutari necessari per il mantenimento di una buona salute, evidenziando così una condizione di vulnerabilità sia culturale che sociale. Un’indagine condotta dalla Fondazione Gimbe tra studenti degli ultimi anni delle scuole superiori italiane evidenzia un marcato distacco tra i giovani e il Servizio Sanitario Nazionale. Oltre la metà degli studenti ignora il significato del ticket sanitario, uno su cinque non conosce il proprio medico di famiglia e più dell’80% non ha mai utilizzato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). La ricerca ha inoltre rilevato che molti ragazzi non conoscono i programmi di screening oncologici, possiedono idee errate sull’uso dei test diagnostici e fanno un uso spesso inappropriato degli antibiotici. Inoltre, il passaggio dalla pediatria al medico di famiglia appare poco chiaro e privo di un adeguato accompagnamento, mentre molti studenti percepiscono significative disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari tra le diverse regioni italiane (Quotidiano sanità, 2025).

Infine, le persone che partecipano allo studio con malattie croniche (45,3%) – principalmente ipertensione, cancro, diabete mellito e broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) – manifestano difficoltà nella comprensione delle pratiche sanitarie e dei comportamenti salutari (24,2%). Soprattutto tra le persone prive di occupazione e con un basso livello di istruzione (76%) si riporta una gestione più complessa e meno efficace delle patologie croniche e un maggior rischio di esiti negativi per la salute (Magnani J. W., Pollak A. et al., 2018).

Le evidenze emerse dallo studio condotto in una provincia piemontese evidenziano con chiarezza quanto sia fondamentale sviluppare politiche sanitarie orientate al potenziamento dell’alfabetizzazione sanitaria, quale elemento cruciale per una gestione consapevole e autonoma della propria salute. Tale obiettivo richiede un impegno concreto a partire dalla formazione professionale degli operatori sanitari, in particolare degli infermieri, affinché siano in grado di riconoscere precocemente i soggetti a rischio di bassa alfabetizzazione e di modulare adeguatamente gli interventi comunicativi e assistenziali.

È tuttavia necessario avviare ulteriori ricerche che valutino l’efficacia di strategie mirate, capaci di favorire un innalzamento significativo dei livelli di alfabetizzazione sanitaria. Tra queste, si potrebbe citare l’introduzione di strumenti di comunicazione semplificata e visiva (come schede illustrate o video educativi), la creazione di percorsi personalizzati di educazione alla salute, l’utilizzo di tecnologie digitali accessibili e l’implementazione di sportelli informativi all’interno delle strutture sanitarie. Tali strategie, se progettate in modo inclusivo e calibrate sulle caratteristiche socio-culturali dei destinatari, potrebbero contribuire a ridurre le disuguaglianze e a promuovere una cittadinanza sanitaria più consapevole. Solo attraverso un’azione integrata tra formazione, ricerca, pratica clinica e politiche pubbliche sarà possibile costruire un sistema sanitario capace di rispondere con equità e appropriatezza ai bisogni informativi e assistenziali di tutta la popolazione.

CONCLUSIONI

Tra i fattori identificati, l’età, il sesso, l’origine straniera, la disponibilità di risorse e la distanza dai centri sanitari, emergono come ostacoli significativi per una buona alfabetizzazione sanitaria nella Provincia di Cuneo. La letteratura suggerisce che l’introduzione di tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la telemedicina, potrebbero migliorare l’accesso alle cure e rendere l’assistenza sanitaria più equa e inclusiva (Tozzi A., 2020). In particolare, l’intelligenza artificiale potrebbe essere utile nel tradurre informazioni complesse in un linguaggio chiaro e comprensibile, mentre la telemedicina potrebbe facilitare l’accesso a consultazioni a distanza, riducendo le barriere logistiche e ampliando le opportunità di accesso ai servizi sanitari.

In risposta a queste problematiche, la Provincia di Cuneo ha recentemente promosso iniziative per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, come il programma “Okkio alla Salute”, mirato a sensibilizzare giovani e anziani verso stili di vita sani. L’educazione sanitaria nelle scuole e il coinvolgimento delle comunità locali sono visti come approcci fondamentali per migliorare la consapevolezza sanitaria.

Un cambiamento di paradigma essenziale potrebbe essere rappresentato dalla sanità d’iniziativa, che mira a trasformare l’approccio alla gestione della salute da passivo a proattivo. Questo modello si concentra sull’identificazione tempestiva delle esigenze dei pazienti e sull’attuazione di interventi mirati per prevenire il peggioramento delle condizioni di salute. L’integrazione di medici di medicina generale, specialisti e servizi locali sarà cruciale per migliorare i risultati clinici e ridurre i costi complessivi (Quotidiano sanità, 2025).

Il ruolo dell’infermieristica emerge come centrale nella promozione di una cultura della salute. Gli infermieri, attraverso l’educazione sanitaria e tecniche come il teach-back (Prochnow A.J., Scheckel M.M., 2019), possono garantire che le informazioni sanitarie siano comprese correttamente e contribuire a ridurre le disuguaglianze sanitarie migliorando la comunicazione con i pazienti.

In futuro si auspica un maggiore investimento nell’educazione sanitaria, con strategie personalizzate per i gruppi svantaggiati e la promozione di una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni. Questo approccio mirato potrebbe migliorare l’uso delle risorse sanitarie, ridurre la pressione sul sistema sanitario pubblico e promuovere un’orientazione maggiore alla prevenzione. L’educazione di una popolazione più informata sarà probabilmente essenziale per affrontare le problematiche legate all’invecchiamento demografico e alla riduzione delle risorse destinate alla sanità.

E allora il bias Ikea (Ariely D., Norton M. I. et al., 2012) partecipe e attivo potrà attribuire alla cura della propria salute un maggiore valore, proprio perché ha investito tempo ed energie nella sua costruzione con conoscenza, coinvolgimento, attaccamento e responsabilità. Migliorare la salute si può, basta capire.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non avere avuto alcuna forma di finanziamento.

Ringraziamenti

Desideriamo esprimere la più profonda gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo studio. Un ringraziamento alle coordinatrici infermieristiche dei vari reparti, ai tutor clinici, e soprattutto alle persone assistite e loro caregiver, a cui è stato somministrato il questionario.

Allegato 1

European Health Literacy Survey Questionnaire- short form con 16 items, versione italiana (HLS-EU-Q16) (Lorini C, Lastrucci V, Mantwill S, Vettori V, Bonaccorsi G; FHLRG. Ann Ist Super Sanita. 2019;55(1):10-18.) Su una scala da estremamente difficile a estremamente facile, secondo Lei, quanto è difficile.