INTRODUZIONE

L’escursionismo è un’attività che da tempo viene riconosciuta per i suoi benefici sulla salute fisica e mentale. Studi recenti hanno confermato che camminare in ambienti naturali può ridurre i livelli di stress, migliorare la salute cardiovascolare e favorire il benessere psicologico (Kaplan, 1995; Farinelli, 2016). Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato che l’attività fisica regolare è uno degli interventi più efficaci per la prevenzione delle patologie croniche, promuovendo un invecchiamento sano e riducendo il rischio di malattie come il diabete e le malattie cardiovascolari (WHO, 2020). Negli ultimi decenni, si è sviluppato un interesse crescente nell’utilizzo dell’escursionismo come strumento di riabilitazione psicologica. L’idea che l’escursionismo possa contribuire al recupero psico-sociale e alla gestione di disturbi mentali ha preso piede grazie alla cosiddetta “Montagnaterapia”. Questo approccio terapeutico, che nasce in Italia negli anni ’90, si basa sull’uso della montagna come ambiente favorevole alla riabilitazione psichiatrica e al trattamento dell’ansia, della depressione e di altri disturbi psichici (Roggero & Galli, 2019). In Europa, già a partire dagli anni ’80, l’escursionismo è stato integrato in alcuni contesti terapeutici come parte di trattamenti psichiatrici, con evidenti benefici per la salute mentale dei pazienti (Zampini, 2021).

L’esperienza di camminare all’interno di spazi naturali, lontano dal rumore e dalla frenesia della vita quotidiana, offre ai partecipanti la possibilità di “ri-connettersi” con se stessi e con il mondo naturale, facilitando così un processo di recupero e di rinnovamento psicologico. Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione alla natura non solo riduce il livello di ansia e stress, ma migliora anche l’umore e aumenta la sensazione di autostima (Vella & Tordini, 2018). Inoltre, l’accesso alla natura è stato associato a una maggiore resilienza e a un miglioramento delle capacità di gestione delle emozioni, che sono cruciali per il trattamento di disturbi psico-sociali. In questo contesto, l’escursionismo si presenta come una delle modalità più accessibili e efficaci di terapia all’aperto, con il potenziale di migliorare la qualità della vita di chi soffre di disturbi mentali, favorendo al contempo la socializzazione e il benessere collettivo.

ESIGENZE E PRESUPPOSTI

L’attività fisica svolta, durante le escursioni, è particolarmente benefica, ma comporta anche un impegno fisico da parte di chi la pratica, adeguato all’ambiente, un mondo fatto prevalentemente di salite e discese. È auspicabile dunque che tutte le persone che amano questa attività siano interessate non soltanto agli aspetti tecnici di questa o quella disciplina, ma conoscano anche l’impegno fisico che essa richiede. Per poterla praticare in tranquillità, è fortemente raccomandato che gli interessati ne parlino al proprio medico curante e si sottopongano a dei controlli clinici e strumentali in grado di evidenziare se ci sono o meno controindicazioni per il tipo di attività che intendono praticare.

La conoscenza del proprio stato di salute e un’adeguata preparazione fisica, ottenuta attraverso un allenamento specifico, sono condizioni necessarie per poter praticare attività sportiva senza provocare alcun danno all’organismo ma, anzi, guadagnandone in salute.

Camminare è l’attività più naturale per l’uomo ma farlo su una terreno naturale e impervio richiede un notevole impegno, equiparabile alla corsa in pianura. La camminata in salita deve quindi essere affrontata con una certa preparazione di base; solo cosi essa è in grado di apportare dei benefici a chi la pratica quali: effetto allenante sull’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, elevato consumo calorico.

Bisogna iniziare gradatamente, dosando lo sforzo e cambiando il ritmo in funzione dei cambi di pendenza. Un buon indicatore per valutare l’entità dello sforzo è quello di parlare: finché si riesce a parlare normalmente, l’intensità dell’esercizio è adeguata.

METODOLOGIA

L’escursionismo viene utilizzato come “Mediatore riabilitativo”, che attraverso l’immersione nella natura, il cammino e la fatica di intraprendere un percorso per raggiungere una meta, stimola lo sviluppo e l’acquisizione di strategie psichiche efficaci, per affrontare e superare problematiche psichiatriche, fisiche ed emotive. L’attività realizzata a scopo riabilitativo viene organizzata nell’ambito dei Servizi Sanitari o in contesti socio-sanitari accreditati, e può prevedere la partecipazione del Club Alpino Italiano e di altri Enti o Associazioni del settore. E’ fondamentale conoscere bene il “mediatore” che viene utilizzato e ciò prevede una formazione specifica sia dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista escursionistico. È importante avere la consapevolezza che non si possono eliminare completamente i pericoli legati alla frequentazione degli ambienti naturali, anche se una attenta pianificazione può aiutare a prevenire problemi e limitare possibili imprevisti.

Nella identificazione della difficoltà viene considerata la lunghezza del percorso, il dislivello, la difficoltà del terreno. La prima viene calcolata sulle mappe, misurando le distanze in base alla scala (in quella a 25.000 1 cm = 250 m). Il dislivello indica quanta salita e quanta discesa ci si deve aspettare ed è perciò un importante indicatore di quanto sarà impegnativo il percorso. Il Club Alpino Italiano ha stilato una scala di difficoltà in base alla quale è possibile ipotizzare ed estrapolare anche questo dato e attribuirlo a certe tipologie di sentiero:

-

- Difficoltà T (Turistico) ha pendenze lievi o per brevi tratti moderate, con circa 250 m di dislivello positivo (salita) per ora.

- Difficoltà E (Escursionistico) ha dislivelli compresi 400 – 1000 m, con una velocità di progressione media stimata di 300/350 m di dislivello positivo per ora.

- Difficoltà EE (Escursionisti Esperti) con dislivelli superiori a 1000 m, con una velocità di progressione media stimata di 400/450 m di dislivello per ora.

- Difficoltà EEA – Itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura.

OBIETTIVI

Lo scopo è quello di riscoprire e fare i conti con i propri limiti in termini di accettazione e di attivare e migliorare la propria capacità di adattamento. Gli obiettivi preposti sono quelli di facilitare l’ingresso dei soggetti partecipanti al gruppo in una dimensione di condivisione e di ascolto, fare emergere all’interno del gruppo elementi relazionali, emotivi, affettivi ed infine di aiutare i pazienti ad individuare ed attivare strategie di gestione delle loro problematiche che siano efficaci. Stimolare la riscoperta delle proprie capacità di adattamento per poterle rinforzare ed esportare nella vita quotidiana.

Vengono stimolate le dinamiche di gruppo con forte attivazione a livello relazionale ed emotivo, le persone sono accomunate da obiettivi e mezzi condivisi e tutti i partecipanti sono ugualmente importanti. Il gruppo è un potente strumento di conoscenza e autoconoscenza che fornisce la possibilità di riconoscersi attraverso gli altri, sperimentare relazioni e di introiettare esperienze positive ed evolutive. In escursione c’è interdipendenza, c’è bisogno di ognuno, di rispetto e riconoscimento delle paure e delle gioie, nel raggiungere la meta, gli obiettivi, accrescendo così il livello di autostima e di presa in carico delle proprie difficoltà.

La prima regola dell’escursionismo, non a caso, è quella che determina la velocità del gruppo, il quale si deve adattare al passo del più lento; cosa che oggigiorno va in controcorrente con il quotidiano vivere. Il raggiungimento di un obiettivo, una meta, effettuando un percorso a tratti anche faticoso, superando imprevisti e difficoltà, diventa espressione metaforica dell’esistenza umana. Esperienza che viene simbolizzata arricchendo il bagaglio personale e la capacità di adattamento. La determinazione, le strategie di problem solving, “l’idea di potercela fare”, vengono riscoperte, stimolate, “allenate” e fatte proprie durante le escursioni, per poter poi essere esportate come strumenti nella vita quotidiana.

Descrizione dell’attività

L’esperienza trattata in questo articolo nasce nel 2015 presso il CSM della ASL 3 genovese sito in via peschiera 10, con la costituzione di un gruppo che si incontra a cadenza settimanale per un numero predefinito incontri. L’intervento si concretizza generalmente attraverso l’organizzazione di un gruppo, che prevede dagli 8 ai 20 partecipanti, tutti con presa incarico da parte del Centro di Salute Mentale. Sono stati esclusi dalla partecipazione pazienti particolarmente sedati, con problemi fisici gravi e di deambulazione, pazienti ricoverati e pazienti inseriti in comunità.

Sono state scelte escursioni dislocate nel territorio ligure facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Questo per consentire di avere buone prestazioni a costi contenuti. Tutti gli incontri prevedevano percorsi alternativi in caso di maltempo o altri imprevisti. Le caratteristiche previste per ogni gita erano:

- Tipologia di facile o media intensità (T – E).

- Durata dalle 3 alle 4 ore circa.

- Lunghezza da 3 a 10 Km circa (in base al tipo di percorso ed alla pendenza).

- Raggiungibili da mezzi pubblici (per permettere di muoversi in autonomia, rispettare gli orari degli appuntamenti e di poter agevolmente ritirarsi e tornare indietro nell’eventualità di momenti di crisi, avere quindi una possibile “via di fuga”).

Struttura del programma

Il programma descritto si riferisce all’edizione del 2019, anche se la struttura di base è rimasta invariata negli anni, pur con variazioni nelle mete escursionistiche. Ogni anno, le escursioni vengono progettate in modo da rispecchiare gli stessi principi, con l’intento di offrire ai partecipanti un’esperienza che non solo stimola il benessere fisico, ma contribuisce anche al miglioramento psicologico attraverso la sfida e la condivisione. L’intero percorso si sviluppa con una modalità a caduta settimanale.

Il programma inizia con un incontro preparatorio, dove i partecipanti sono introdotti ai principi fondamentali dell’escursionismo. In quella sede vengono forniti dettagli pratici e teorici relativi all’abbigliamento, alle attrezzature necessarie e alle tecniche di orientamento, incluse le nozioni base di cartografia, l’utilizzo della bussola e dell’altimetro, oltre a un’introduzione alla meteorologia e alle nozioni di primo soccorso. Durante questa sessione introduttiva, vengono anche somministrati test di autovalutazione dell’ansia, tra cui la Scala di Autovalutazione dell’Ansia Zung e la Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), per monitorare i livelli di ansia dei partecipanti prima di iniziare l’attività escursionistica.

Il cuore del programma è costituito dalle escursioni vere e proprie, che vengono organizzate per una durata complessiva variabile tra le due e le cinque ore, in base alla difficoltà del percorso. Ogni escursione è stata progettata con attenzione alla difficoltà fisica, mirando a garantire l’accessibilità anche a chi ha poca esperienza escursionistica, senza compromettere l’intensità del beneficio psicofisico. I percorsi scelti sono stati tutti facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, una scelta che ha permesso ai partecipanti di godere dell’autonomia e, allo stesso tempo, di avere sempre una via di fuga in caso di difficoltà o crisi. L’intento era quello di garantire la sicurezza psicologica dei partecipanti, che sapevano di poter contare su opzioni di ritorno in caso di necessità.

Le escursioni si sono svolte su sentieri di difficoltà variabile, tra cui alcuni adatti a escursionisti principianti (difficoltà T – Turistico) e altri più impegnativi per chi ha una maggiore esperienza (difficoltà E – Escursionistico). Ogni escursione ha avuto una durata di 3-4 ore, con lunghezze variabili tra i 3 e i 10 chilometri, e dislivelli che vanno dai 100 metri ai 579 metri. Queste caratteristiche sono state scelte per garantire che ogni partecipante potesse trarre beneficio dal programma, affrontando sfide adeguate alle proprie capacità fisiche, ma senza sovraccaricarle.

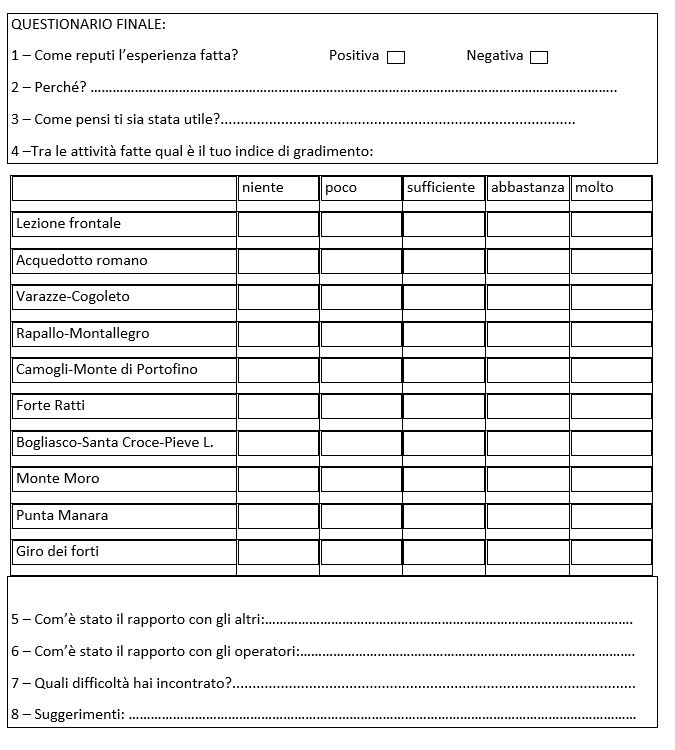

A completamento del programma, un incontro finale ha dato modo ai partecipanti di riflettere sull’esperienza vissuta. In questo incontro sono stati distribuiti gli attestati di partecipazione e un DVD con le foto delle escursioni e un breve video che raccontava l’intero percorso. È stato anche somministrato un questionario di gradimento scala Likert) (Tabella 1), oltre a un altro ciclo di valutazioni dell’ansia, per osservare i cambiamenti nei punteggi rispetto all’inizio del programma.

Tabella 1 – Il questionario di gradimento.

RISULTATI

L’esperienza ha coinvolto un totale di 24 partecipanti, con una media di 14-19 persone presenti a ciascun incontro. Le escursioni si sono rivelate attività fisiche impegnative ma gratificanti, con la maggior parte dei partecipanti in grado di completare i percorsi senza difficoltà e migliorando la loro resistenza fisica. La velocità media del gruppo si è aggirata intorno agli 1.9 km/h, un dato che riflette l’approccio lento e riflessivo del cammino, in cui la velocità è determinata dalla persona più lenta, un principio che promuove l’inclusività e il rispetto dei limiti di ciascuno. Dal punto di vista psicologico, i partecipanti hanno mostrato significativi miglioramenti nei punteggi relativi all’ansia. I dati raccolti attraverso la Scala di Autovalutazione dell’Ansia Zung e la Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) hanno mostrato una riduzione sostanziale dei livelli di ansia tra l’inizio e la fine del programma. In particolare, il punteggio medio nella Scala di Autovalutazione dell’Ansia Zung è passato da un valore di 45 (indicato come ansia moderata) a 30 (suggerendo una riduzione significativa dell’ansia). Analogamente, la Hamilton Anxiety Rating Scale ha registrato un abbassamento dei punteggi, passando da un livello di ansia moderata (22) a un livello più lieve (12), indicando una evidente diminuzione della preoccupazione psicologica.

Il questionario finale ha fornito ulteriori informazioni preziose riguardo la percezione dell’esperienza da parte dei partecipanti. La maggioranza (89%) ha giudicato l’esperienza come positiva, citando come motivi principali il senso di comunità, il supporto reciproco e l’interazione con la natura; ha inoltre riferito di aver migliorato il proprio benessere mentale, di aver aumentato l’autostima e di aver ridotto i livelli di ansia. Anche il rapporto con gli altri partecipanti e con gli operatori è stato valutato positivamente, con molti che hanno sottolineato l’importanza del supporto reciproco e del clima di rispetto e collaborazione che si è creato durante le escursioni. In generale, i partecipanti hanno indicato che le escursioni sono state una preziosa opportunità per confrontarsi con i propri limiti, sia fisici che psicologici. La fatica, le difficoltà del terreno e le condizioni atmosferiche avverse sono state viste come sfide che hanno contribuito a rafforzare il senso di resilienza e autoefficacia. Gli operatori hanno fornito un supporto fondamentale, contribuendo a garantire che ogni partecipante potesse affrontare l’esperienza in modo sicuro e gratificante. La possibilità di rimanere a contatto con la natura, di fare esercizio fisico in gruppo e di riflettere su se stessi in un contesto protetto e stimolante è stata vissuta come un’opportunità unica per la crescita personale e il miglioramento del benessere complessivo.

CONCLUSIONI

L’escursionismo emerge come una pratica che, oltre a favorire la salute fisica, si sta sempre più affermando come strumento di riabilitazione psicologica. La sua capacità di migliorare il benessere mentale attraverso il contatto diretto con la natura è documentata da numerosi studi, che ne evidenziano l’efficacia nel trattamento di disturbi psico-sociali come l’ansia, la depressione e lo stress post-traumatico (Kaplan, 1995; Vella & Tordini, 2018). L’approccio della Montagnaterapia, che integra l’escursionismo in contesti terapeutici, si sta diffondendo con successo anche a livello internazionale, grazie alla sua accessibilità e ai suoi evidenti benefici sulla salute mentale (Roggero & Galli, 2019; Zampini, 2021).

Tuttavia, per massimizzare l’efficacia di questo tipo di terapia, è fondamentale un’adeguata pianificazione e un’integrazione con altre forme di supporto psicologico e medico. L’escursionismo, sebbene altamente benefico, non può essere considerato come un trattamento isolato, ma piuttosto come parte di un approccio terapeutico olistico che include anche la consulenza psicologica e l’intervento psichiatrico. In tal senso, l’educazione alla salute mentale e il coinvolgimento di professionisti qualificati risultano determinanti per il successo di queste pratiche.

Inoltre, la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sullo studio dei meccanismi psicologici specifici attraverso i quali l’escursionismo influisce sul benessere mentale, al fine di sviluppare programmi terapeutici sempre più mirati e personalizzati. La variabilità dei benefici psicologici legati alla natura suggerisce che approcci differenziati potrebbero essere necessari per affrontare le diverse esigenze dei pazienti, in particolare per quelli con disturbi psichiatrici più gravi (Farinelli, 2016).

In conclusione, l’escursionismo si configura come un’opportunità terapeutica valida e promettente, ma deve essere trattato con la dovuta attenzione e professionalità. L’integrazione della natura nei percorsi terapeutici potrebbe, infatti, rappresentare una risorsa fondamentale per il miglioramento della salute mentale e per la promozione di una vita sana, che si nutre di equilibrio, benessere e connessione con l’ambiente naturale.

Conflitto di interessi

L’autore dichiara l’assenza di conflitto di interessi.

Finanziamenti

L’autore dichiara di non avere avuto alcuna forma di finanziamento.