INTRODUZIONE

Il processo di transizione digitale che sta permeando l’ambito sanitario determina un’evoluzione nell’erogazione dei servizi, che necessita di un cambiamento clinico e della messa in atto di nuovi modelli organizzativi assistenziali, che possano rispondere in maniera efficiente, sostenibile e proattiva ai bisogni di salute della popolazione a più livelli, ridisegnando i processi.

L’avanzare delle patologie croniche e l’espansione delle tecnologie digitali rappresentano un connubio perfetto per dare vita a un nuovo ecosistema sanitario interoperabile, dove viene favorita l’integrazione ospedale-territorio e il paziente si trova al centro del processo, supportato nel continuum delle cure grazie all’introduzione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (ICT). Questo permette di assolvere al mandato della Missione 6 Salute del PNRR, tra i cui investimenti figura “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”, i cui target sono da raggiugere entro il 2026, attraverso la messa a punto di progetti innovativi e sostenibili. Si configura l’introduzione di un nuovo modello organizzativo assistenziale definito “Connected Care” che, secondo la più recente letteratura sul tema, sancisce il passaggio da un’assistenza episodica e frammentaria, costituita da momenti sincroni tra curante e curato (visita, ricovero, ecc), ad un’assistenza connessa e continua, che mira a valicare le barriere tra la casa e i servizi sanitari e a sostenere l’equità, l’accessibilità e la qualità delle cure, a vantaggio di tutti gli stakeholder.

Il nuovo paradigma assistenziale della medicina digitale e di precisione, sviluppata col supporto di modelli AI e analisi dei dati, è carico di sfide e opportunità e sta dando vita alla sanità 4.0 del futuro, che permetterà una presa in carico preventiva e personalizzata, con un impatto ingente sulla vita e sulla salute delle persone. Essa, infatti, contribuirà a migliorare la qualità e la comodità di vita, andando ad incidere positivamente anche sui costi sanitari e personali (es. riduzione degli accessi in ospedale, meno giornate lavorative perse per i caregiver). Perché questo possa realmente concretizzarsi, i pazienti devono avere competenza, formazione e attrezzature adeguate ed essere al centro del sistema. Così anche i professionisti sanitari sono chiamati ad evolvere le loro competenze professionali per poter far sì che il digitale entri nella quotidianità del processo di cura.

Ciò premesso, si propone un approfondimento sull’argomento a partire dalla nascita e dalle definizioni di salute connessa (Connected Health), passando per le sfide e le opportunità che offre, in una cornice di riferimento normativa che si focalizza sugli aspetti peculiari riguardanti cybersecurity e privacy nell’assistenza da remoto e che coinvolge anche il campo dell’intelligenza artificiale (IA). Emerge dagli articoli analizzati che i termini relativi ai servizi sanitari digitali possono creare confusione perché spesso utilizzati in modo scorretto o come sinonimi, mettendo in evidenza che si tratta di un settore nuovo, attuale e in evoluzione. Infatti ad oggi la nomenclatura non è stata ancora standardizzata.

EVOLUZIONE, DEFINIZIONI E SVILUPPO DELLA CONNECTED HEALTH

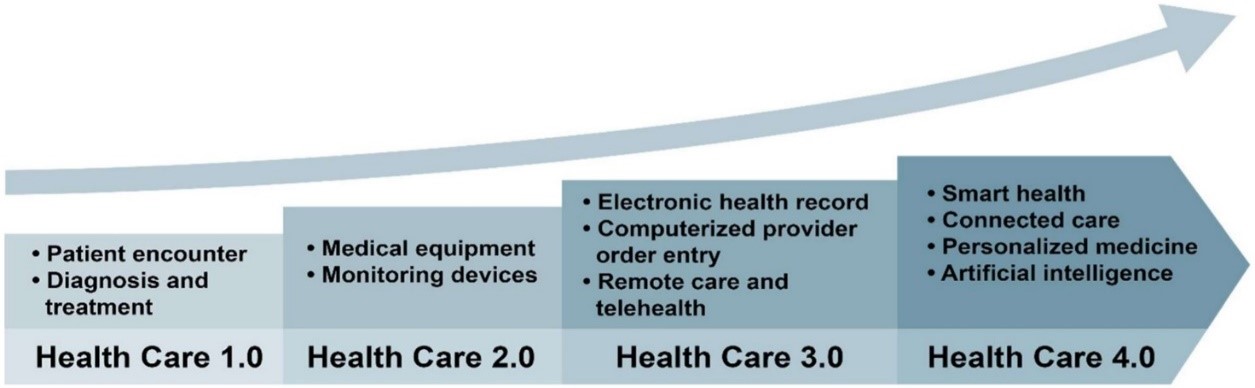

La Connected Health rappresenta un nuovo paradigma di approccio alla salute, che nasce da un’evoluzione della classica modalità di assistenza in presenza, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, che ampliano le capacità sociali e tecniche di erogazione della stessa. La nascita della CH passa attraverso un percorso evolutivo che si articola su quattro livelli (Figura 1):

– Assistenza sanitaria 1.0 classica modalità di erogazione dell’assistenza che si espleta con l’incontro in presenza tra il medico e l’assistito.

– Assistenza sanitaria 2.0 avvento di dispositivi e apparecchiature mediche (imaging).

– Assistenza sanitaria 3.0 nascita della telemedicina, sviluppo dei sistemi informativi, implementazione cartelle cliniche elettroniche.

– Assistenza sanitaria 4.0 nascita dell’assistenza sanitaria intelligente, connessa e interconnessa, avvento dei dispositivi indossabili integrati con sistemi computerizzati in cloud, raccolta dati tempestiva e continua, analisi big data, IA, trattamenti proattivi e personalizzati (analisi predittive). Approccio multidisciplinare e molteplici campi di ricerca.

Figura 1 – Evoluzione dell’assistenza sanitaria (Li J, Carayon P, 2021).

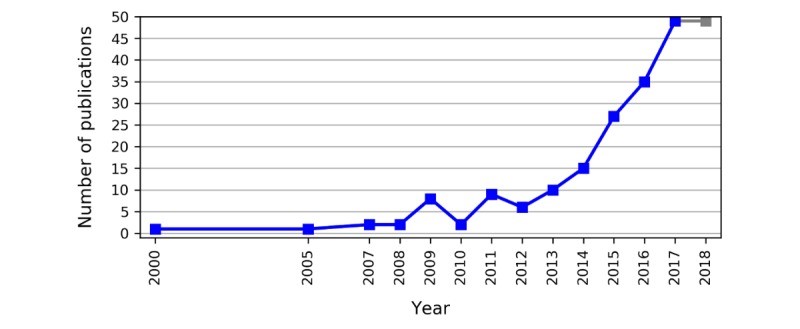

Di Connected Health CH si è iniziato a parlare nel 2000 attraverso la pubblicazione di studi di ricerca, che hanno avuto una spinta propulsiva dal 2013 al 2017 (Figura 2) e non esiste una sua definizione univoca standard (Pattichis CS, Panayides AS, 2019), così anche per il termine Connected Care, col quale viene usato come sinonimo, facendo emergere che in questo settore vi è confusione terminologica (Mountford N et al, 2016) e necessità di approfondimenti e ricerche.

Figura 2 – Pubblicazioni sulla Connected Health per anno (Karampela et al., 2019).

È necessario, quindi, cercare di fare chiarezza e distinguere tra i seguenti termini:

- E-Health e Digital Health risposta infrastrutturale a una sfida sanitaria.

- Connected Health CH è un termine generico elaborato per ridurre la confusione sulla definizione di telemedicina. Rappresenta un nuovo modello a livello di sistema o di processo che descrive la Connected Care. Implica una trasformazione completa del sistema sanitario.

- Connected Care CC modello di assistenza basato sulla tecnologia e sviluppato intorno all’assistito.

- Telehealth o telemedicina è una tecnologia utilizzata per fornire assistenza connessa attraverso l’utilizzo di ICT ed è una componente della stessa.

Nel 2005 viene utilizzato il termine e-Health dall’OMS per esortare gli Stati membri a prendere in considerazione l’elaborazione di un piano strategico a lungo termine per lo sviluppo e l’implementazione dei servizi di eHealth (Hasman A, Mantas J, Marin HF, 2024), ovvero l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per scopi sanitari. Un decennio dopo, sempre l’OMS introduce nei suoi documenti il termine Digital Health: “la salute digitale espande il concetto di eHealth per includere i consumatori digitali, con una gamma più ampia di dispositivi intelligenti e connessi. Comprende anche altri usi delle tecnologie digitali per la salute, come l’Internet delle cose, l’informatica avanzata, l’analisi dei big data, l’IA, compreso l’apprendimento automatico e la robotica” (WHO, Global strategy on Digital Health 2020-2025).

Per quanto concerne la Connected Health, una delle definizioni più accreditate risale al 2013, anno in cui l’argomento ha iniziato ad avere risalto in letteratura: “Connected Health comprende termini come wireless, digitale, elettronico, mobile e tele-health e si riferisce a un modello concettuale per la gestione della salute in cui i dispositivi, servizi o interventi sono progettati in base alle esigenze del paziente e i dati relativi alla salute sono condivisi, in modo tale che il paziente possa ricevere assistenza nel modo più proattivo ed efficiente possibile. Tutte le parti interessate nel processo sono connesse tramite la condivisione e la presentazione tempestive di informazioni accurate e pertinenti sullo stato del paziente tramite un uso più intelligente di dati, dispositivi, piattaforme di comunicazione e persone” (Caulfield BM, Donnelly SC).

Nel 2016 dal sondaggio della rete europea ENJECT, CH viene definita come: “un cambiamento di paradigma che si prende cura dell’individuo e della comunità in un processo che parla del percorso di salute della persona, durante l’intero arco di vita, sfruttando una varietà di tecnologie per farlo”.

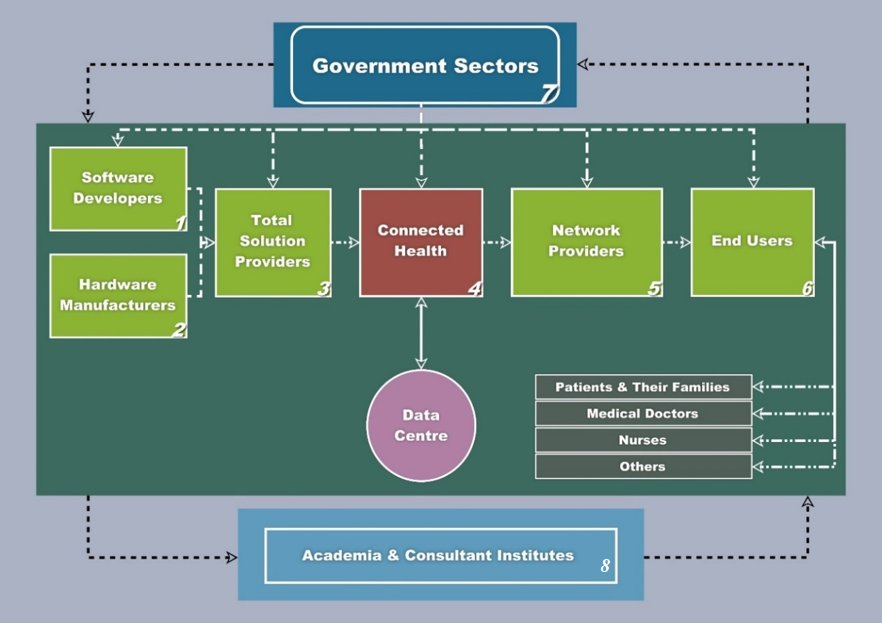

L’ecosistema della salute connessa CH prevede un’assistenza incentrata sull’assistito e si può rappresentare attraverso le seguenti componenti (Figura 3):

- Infrastruttura IT hardware, software, reti, interfacce con altri sistemi, dispositivi medici.

- Impostazione organizzativa e parti interessate nuovi PDTA e persone che utilizzano l’infrastruttura tecnologica per erogare servizi sanitari.

- Regolamentazione standard e regolamenti entro i quali deve conformarsi l’organizzazione che fornisce assistenza sanitaria per l’implementazione di soluzioni sicure e protette.

Figura 3 – Schema rappresentativo CH (MacMahon ST, Richardson I, 2023).

Nell’ecosistema CH gli stakeholder coinvolti sono (Figura 4):

- Sviluppatori di software.

- Produttori di hardware.

- Fornitori di servizi CH e di servizi di rete, che forniscono tali servizi agli utenti finali.

- Utenti finali: assistiti, famiglie, professionisti sanitari.

Figura 4 – Stakeholder nell’ecosistema CH (Chen SC et al, 2020).

I sistemi sanitari, dopo la spinta esercitata dal periodo Covid e grazie agli investimenti del PNRR in sanità, sono attivamente impegnati a costruire il livello 3.0 dell’assistenza sanitaria, con progettualità per l’implementazione delle cartelle cliniche elettroniche, del fascicolo sanitario elettronico e delle piattaforme di telemedicina. Il passo verso la sanità 4.0 sarà decisivo con l’innovazione e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che rivoluzionerà il campo della diagnostica, prospettando un futuro dove la medicina sarà preventiva, di precisione e personalizzata.

Nonostante tutti gli aspetti positivi prospettati dalla sanità digitale, che rappresenta la sanità del futuro, bisogna considerare che ad oggi ci si trova in un limbo dove non tutti i soggetti sono pronti e disposti ad abbracciare questo cambiamento carico di sfide e di opportunità che, se colte in modo appropriato e preparato, possono generare indubbi vantaggi per la salute umana.

SFIDE E OPPORTUNITA’ DELLA SANITA’ CONNESSA

La CH fornisce soluzioni promettenti alle malattie e alle problematiche sociali associate all’invecchiamento della popolazione (Chen SC, Hu R, McAdam R, 2020), vi sono però barriere e sfide che devono essere superate per un’implementazione efficace della stessa. Una delle sfide principali che si trovano ad affrontare i sistemi sanitari è relativo alle disuguaglianze e disparità nell’accesso alle cure (Becevic et al, 2024): è necessario riuscire a garantire cure eque, di qualità e disponibili per le popolazioni che vivono in zone svantaggiate e con scarsa disponibilità di accesso ai servizi sanitari, attraverso la messa a punto di un ecosistema sanitario digitale, su cui la popolazione può fare affidamento durante tutto il percorso di cura (continuum).

L’avvento delle soluzioni digitali, e in particolare dei servizi di telemedicina, che si sono espansi a partire dal periodo Covid, porta con sé ulteriori criticità da superare e su cui investire: innanzitutto la scarsa familiarità con i programmi da parte degli operatori sanitari, su cui è necessario intervenire attraverso percorsi formativi per l’acquisizione di competenze specifiche (Carpentiero R, 2024). L’alfabetizzazione sanitaria rappresenta una sfida per tutta l’Europa e si stima che entro i prossimi due decenni nel Regno Unito il 90% dei posti di lavoro in area sanitaria richiederanno competenze digitali. I percorsi formativi, oltre a interessare il personale sanitario sull’utilizzo delle varie piattaforme e soluzioni digitali, dovrebbero prevedere il coinvolgimento e la partecipazione attiva di medici e altri operatori dedicati nella costruzione dei sistemi sanitari digitali (Shaik Y, Gibbons MC, 2023), in quanto detentori di conoscenze cliniche che gli sviluppatori tecnologici non possiedono. D’altra parte senza specialisti in tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) queste soluzioni non sarebbero implementabili ed è significativo il dato, se si pensa alla transizione digitale in atto, che vede l’Italia come fanalino di coda dell’Europa per numero di laureati ICT (riferimento anno 2022 -DESI 2024). Inoltre, è necessario garantire l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie digitali agli assistiti attraverso percorsi di alfabetizzazione digitale per evitare che si amplifichi il divario digitale, che penalizza proprio la popolazione più bisognosa di tali soluzioni. Promuovere l’inclusione e la cultura digitale permette di trovare strategie per garantire l’equità sanitaria digitale (Badr et al, 2024) permettendo a tutti di poter essere parte attiva della trasformazione digitale.

L’innovazione tecnologica comporta inevitabilmente innovazione organizzativa: in Europa la prescrizione elettronica e la cartella clinica elettronica rappresentano le principali forme di attività di Connected Health messe in campo. Inoltre, la salute connessa cambia i percorsi di assistenza sanitaria PDTA (MacMahon ST, Richardson I, 2023) e integrare i dati digitali nella cartella clinica elettronica significa affrontare una nuova e importante sfida per il governo dei processi, finalizzata a raggiungere l’interoperabilità dei sistemi, grazie ai progressi software e hardware, tenendo conto dei temi della privacy e della sicurezza dei dati.

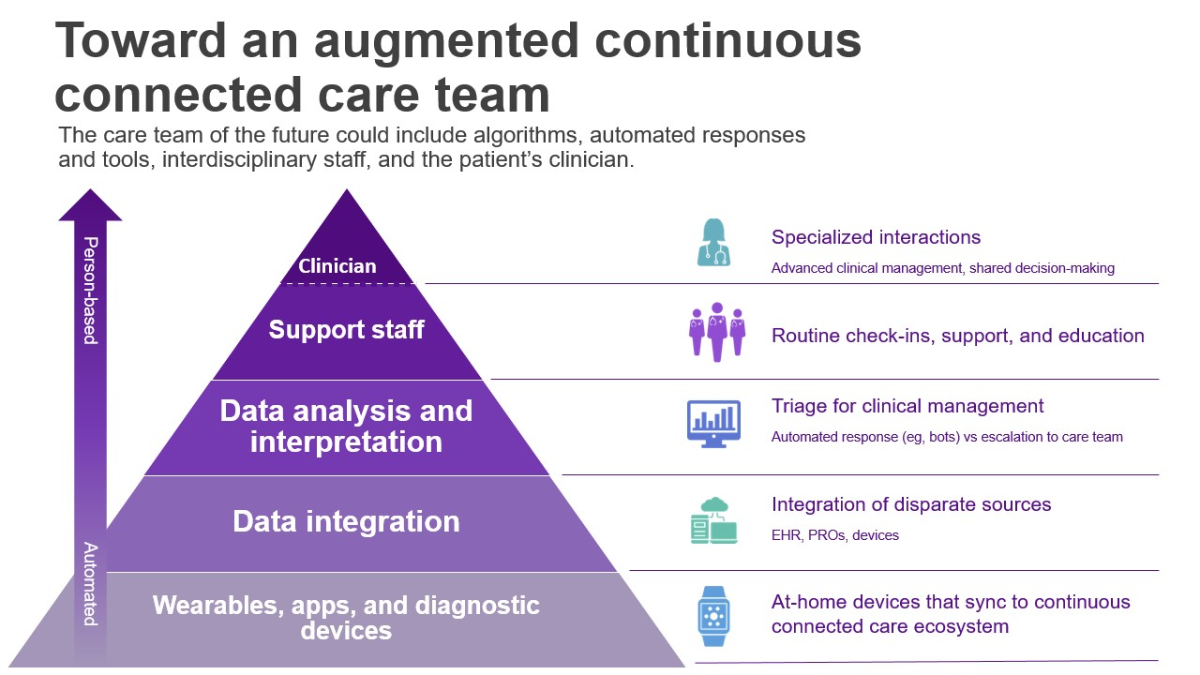

Il team di assistenza del futuro potrebbe includere algoritmi, risposte e strumenti automatizzati, personale sanitario e altri operatori, rappresentabile attraverso uno schema di funzionamento piramidale che prende il nome di “piramide di assistenza continua connessa aumentata”, dove più si va verso l’apice e più è necessaria e fondamentale la componente umana.

Alla base della piramide vi sono gli automatismi generati dall’acquisizione continua e passiva dei dati grazie alle app e ai device; i dati vengono poi interpretati da un algoritmo di intelligenza artificiale IA che può intervenire autonomamente generando risposte o alert, comportandosi come un clinico digitale, indirizzando il problema ai clinici umani quando è necessario prendere decisioni complesse che richiedono appunto la componente umana (Figura 5).

Figura 5 – Piramide dell’assistenza continua connessa aumentata (Mann DM, Lawrence K, 2022).

Questo sistema, una volta implementato in modo appropriato, attraverso un investimento che potenzi e migliori le infrastrutture tecnologiche (sistemi computerizzati, software, devices, ecc.) e formi il personale, dovrebbe permettere di investire efficientemente le risorse umane, soprattutto quelle ad alta specializzazione e garantire la continuità assistenziale. Ne consegue un vantaggio in termini di riduzione dei costi di gestione o operativi, nonostante si amplifichi l’offerta dei servizi, perché si esplica a domicilio in modo continuo. Di contro è necessario riflettere sui rischi generati dall’iper-connessione e l’impatto che può avere sulla vita degli assistiti e dei professionisti sanitari.

Sul tema dei big data, generati in continuo dalle macchine, le analisi portano allo sviluppo di sistemi sanitari intelligenti, ma senza un sistema che ne favorisca la gestione da parte delle persone, e un’evoluzione delle attuali figure sanitarie professionali, restano numeri senza alcun valore aggiunto o non interpretabili. Inoltre, quando i processi vengono automatizzati, sono da prendere seriamente in considerazione i rischi e le conseguenze in caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi.

Un’altra riflessione riguarda le ricadute, positive e negative, dell’intelligenza artificiale: aumento dell’efficienza rispetto ad azioni che sono avvantaggiate dalla digitalizzazione e dall’ automatizzazione (es. prenotazioni online senza recarsi allo sportello, chatbot che guidano nella scelta dei servizi), miglioramento dei percorsi di cura, diagnosi più precoci e più precise grazie a sistemi che possono fornire informazioni aggiuntive, non ricavabili dai classici parametri. Per contro sorgono preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro, fino a pensare un futuro dove la tanto celebrata umanizzazione delle cure viene soppiantata dall’avvento dei robot umanoidi, in grado di prestare assistenza, generando implicazioni etiche e legali al riguardo. Non da ultima, la sfida riguardante privacy e sicurezza informatica che richiede protocolli e linee guida per proteggere i dati degli assistiti, e sistemi di cybersecurity per app e dispositivi indossabili.

Per quanto concerne le opportunità offerte dalla Connected Health, essa facilita la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione della cronicità al di fuori dei tradizionali contesti di assistenza sanitaria (Awad et al, 2021) e rappresenta un’area dinamica, fluida e interdisciplinare della salute digitale, che consente di sviluppare la medicina:

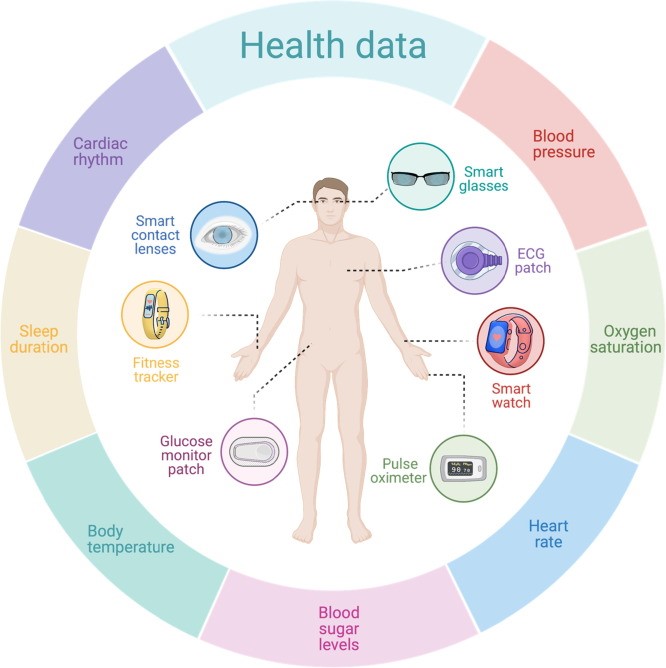

- Predittiva e preventiva grazie a soluzioni interconnesse e intelligenti, come dispositivi mobili per il monitoraggio dei parametri vitali (Figura 6), fino ad arrivare a quelli impiantabili e ingeribili con nanotecnologie, che captano automaticamente informazioni sanitarie per identificare precocemente i rischi che portano all’insorgenza delle malattie per una presa in carico preventiva e proattiva.

- Di precisione tendente a trattamenti personalizzati e allo sviluppo delle terapie digitali.

Figura 6 – Parametri di salute misurabili (Awad et al, 2021).

Vi sono sempre più prove a favore di trattamenti con tecnologia interconnessa rispetto alle cure convenzionali, infatti la connettività sta diventando così importante per l’assistenza sanitaria che verrà riconosciuta come un fattore prognostico e un determinante di salute. Pertanto la salute delle persone sarà influenzata dalla presenza/assenza di essa tanto che in letteratura viene considerata il “sesto segno vitale” (Klonoff DC et al, 2022).

Un esempio pratico di patologia che beneficia di questi sviluppi innovativi è il diabete: grazie a dispositivi connessi per il monitoraggio del glucosio e sistemi di somministrazione automatizzata di insulina, che raccolgono dati automaticamente per supportare decisioni cliniche personalizzate, si può parlare di diabete di precisione. I vantaggi sono in termini di controllo della glicemia, riduzione di visite ospedaliere, spese di viaggio, tempo di lavoro perso.

Col nuovo ecosistema sanitario cresce, quindi, l’opportunità di ottimizzare la salute, migliorare la qualità di vita e perseguire il benessere sociale, sfruttando le potenzialità delle tecnologie automatizzate. L’innovazione e il progresso non devono, però, tralasciare l’importanza degli aspetti prettamente umani, sia per quanto riguarda le decisioni cliniche più difficili e non automatizzabili, che per gli aspetti comunicativi relazionali, in quanto nessun sistema di AI potrà mai effettivamente sostituire del tutto i professionisti in carne ed ossa. È importante saper riconoscere le risorse che può offrire la tecnologia, altrettanto lo è riconoscerne i limiti e i propri limiti quando se ne fa uso. Il vero potenziale dell’assistenza sanitaria digitale, infatti, potrà realizzarsi quando si troverà l’equilibrio ottimale tra un uso etico e consapevole delle tecnologie e il coinvolgimento umano.

QUADRO NORMATIVO

Le nuove tecnologie, come l’IA e l’IoT (Internet of Things), rappresentano il futuro e l’evoluzione dei sistemi sanitari e la loro implementazione sta aumentando esponenzialmente in vari ambiti della medicina, ma il loro libero utilizzo nell’assistenza sanitaria è vincolato e ostacolato dall’assenza di un quadro normativo di riferimento (Awad et al, 2021). Si tratta, infatti, di un’area in continua evoluzione, visti i rapidi sviluppi e aggiornamenti della sanità digitale, che rende difficile gli adattamenti normativi. Di conseguenza, tale incertezza normativa condiziona i soggetti interessati che non si sentono tutelati in ambito legale e di privacy, ponendo dei limiti all’impiego per le implicazioni che potrebbero derivarne. Fornire prestazioni da remoto solleva, quindi, questioni etiche e legali (Jedlickovà, 2024) che richiedono un bilanciamento tra i vantaggi apportati da queste nuove tecnologie e la salvaguardia dei diritti e della privacy degli assistiti nel quadro normativo-giurisdizionale di riferimento. Nell’era della digitalizzazione, il diritto alla privacy non deve essere sottovalutato e bisogna tenere presente che la responsabilità etica e legale di proteggere la privacy e i dati degli assistiti ricade su tutti gli operatori sanitari. Pertanto è necessario che l’integrazione delle informazioni lungo tutto il percorso di cura avvenga attraverso una condivisione sicura, autorizzata ed esplicita, rispettando i principi del regolamento europeo 2016/679 General Data Regulation (GDPR).

Nell’erogazione delle prestazioni cliniche in telemedicina, che vengono erogate attraverso la tecnologia, il titolare del trattamento dei dati deve implementare un sistema che garantisca un’adeguata sicurezza dei dati e deve assicurarsi che il software sia progettato nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default (Tawari A, 2023). L’impostazione predefinita, secondo questi principi, permette di proteggere i dati fin dalla progettazione e indica in modo esplicito e non equivoco quali sono le operazioni consentite nella raccolta e trattamento dei dati, al fine di limitare il trattamento alle sole operazioni consentite. I dati personali devono essere trattati rispettando i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR, applicati a tutti i tipi di trattamento, compresi quelli effettuati attraverso le tecnologie e il titolare del trattamento deve operare una valutazione d’impatto sui rischi, che miri ad integrare le tecnologie nell’assistenza sanitaria in modo etico ed efficace, permettendo a chi si rivolge ai sistemi sanitari di avere fiducia. L’area della privacy, nei contesti in cui le prestazioni avvengono con l’utilizzo di software, si interseca con quella della cybersecurity. La regolamentazione dei software catalogati come dispostivi medici (Medical Device), per esempio un dispositivo indossabile per il monitoraggio dei parametri vitali che viene utilizzato in tele-monitoraggio, è disciplinata dal Regolamento UE 2017/745, che permette la creazione di dispostivi secondo requisiti di sicurezza, in modo da limitarne i rischi informatici. Quando, invece, il software è generico e non è un dispositivo medico, per esempio app per il benessere, si fa riferimento alla normativa UE sulla ciberresilienza CRA, che prevede dei requisiti di cyber-sicurezza per far immettere sul mercato prodotti sicuri, al fine di salvaguardare i consumatori che acquistano e utilizzano software con una componente digitale. È fondamentale, poi, che la programmazione dei software non sfugga al controllo umano, in quanto un device non preciso e malfunzionante potrebbe compromettere la salute e le scelte terapeutiche, comportando danni e responsabilità (Medical Device Cybersecurity Working Group, 2020). L’introduzione dei devices nell’assistenza da remoto, fa riflettere sui nuovi aspetti sotto il profilo della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in caso di danni all’assistito, partendo dalla progettazione del dispositivo fino al suo utilizzo e manutenzione, rendendo difficoltoso risalire in modo univoco al responsabile. Un danno potrebbe essere causato da un difetto di progettazione e quindi coinvolgere il produttore, oppure da un uso improprio da parte del professionista e della struttura sanitaria o da un’errata gestione e manutenzione da parte dell’utilizzatore. È necessario che tutti si attengano alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso ed educare gli assistiti al corretto utilizzo dei devices forniti.

La sicurezza informatica prevede l’applicazione di procedure atte a difendere i sistemi da attacchi informatici per ridurre i rischi come la perdita di dati, malfunzionamenti hardware e software e violazione di dati, che possono compromettere la continuità delle prestazioni aziendali e minare la fiducia di chi si rivolge ai sistemi sanitari. I rischi possono derivare da attacchi esterni, attacchi interni, errori umani, incompetenza, problemi tecnici. Pertanto, nel fornire assistenza da remoto, è fondamentale implementare misure appropriate per prevenire e mitigare i rischi informatici, tenendo presente quali sono i tre pilastri della sicurezza informatica dei dispositivi medici (Klonoff et al, 2022):

- Persone educazione degli utenti e degli operatori alla sicurezza informatica: evitare di lasciare incustoditi device e strumenti di comunicazione (rischio hackeraggio).

- Processi proteggere strumenti e dispositivi attraverso: autenticazione a due fattori, password complesse, backup frequenti dei dati, software aggiornati, antivirus, utilizzo di firewall, crittografia dei dati sensibili, utilizzo di reti sicure (VPN, Wifi protetto).

- Tecnologia dispositivi medici conformi a standard e linee guida.

L’avvento della telemedicina e l’utilizzo delle tecnologie nel settore sanitario pongono oltre che questioni relative alla privacy ed alla cyber-sicurezza, anche implicazioni legali di responsabilità, motivo che alimenta la riluttanza di professionisti e assistiti ad utilizzarle. In generale, come evidenziato nel breve paragrafo dedicato al tema nelle indicazioni nazionali sulla telemedicina del Ministero della Salute del 2020: “agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell’esercizio della propria professione”. Per cui le norme legislative (legge Gelli Bianco 24/2017) e deontologiche che si applicano per la responsabilità sanitaria in generale si applicano anche per la sanità digitale: rispettare la normativa sulla privacy e sulla riservatezza, fornire cure competenti garantendo la continuità assistenziale, agire secondo le migliori pratiche rispettando protocolli e linee guida. La telemedicina comporta indubbi vantaggi, ma deve essere affrontata anche la questione relativa alle nuove responsabilità che questa modalità di erogazione delle prestazioni può comportare (Geny et al, 2024). Innanzitutto, il professionista dovrà valutare la possibilità di far ricorso a questo tipo di prestazioni (eleggibilità in telemedicina) qualora ve ne ricorra la necessità e se disponibili, e rispondere per il mancato o scorretto utilizzo (rischio maggiore di diagnosi errata), perché non tutti gli assistiti saranno candidabili per la telemedicina, né tutti saranno disposti a partecipare (Bruhn, 2020).

Le nuove tecnologie stanno diventando sempre più pervasive e parte degli standard di cura e per un professionista che non ricorra ad una tecnologia disponibile, che ha mostrato risultati positivi, può configurarsi la fattispecie della negligenza. Sono, dunque, necessarie linee guida che definiscano i casi in cui gli assistiti devono essere indirizzati alle cure in presenza (Holcapek et al, 2023) e su come combinare servizi in presenza e a distanza, in modo da ottimizzare l’efficacia dell’assistenza, sfruttando in sicurezza il potenziale della telemedicina.

Vi sono, poi, implicazioni che riguardano l’acquisizione del consenso informato, in un contesto in cui l’assistito potrebbe non essere pienamente consapevole del ruolo dei sensori e dell’IA nel processo decisionale del professionista. Quindi, quando la decisione clinica viene presa con l’ausilio di sistemi automatizzati, il professionista deve metterne al corrente l’assistito, che deve comprendere, con linguaggio adatto al suo grado di comprensione, rischi, benefici e limiti di questi sistemi, in modo che possa esprimere un consenso o un dissenso consapevole.

La telemedicina facilita la comunicazione tra professionisti sanitari e assistiti e prevede nuove modalità di scambio delle informazioni tra essi (es. sistemi di messaggistica istantanea inclusi nelle piattaforme), di conseguenza nuovi rischi. Per mitigare questi rischi, le comunicazioni elettroniche devono essere archiviate nella cartella clinica ed essere conformi alle politiche di conservazione dei dati, così come avviene per le cartelle cliniche tradizionali (Kmucha, 2020). C’è anche da considerare che la mancanza del contatto umano rischia di indebolire la relazione clinica, minando il rapporto di fiducia con l’assistito, in quanto non è facile interpretare e gestire le emozioni attraverso uno schermo, captare il linguaggio non verbale e trasmettere la propria vicinanza come si farebbe in presenza. Questi elementi fanno riflettere sulla necessità di sviluppare competenze in merito all’empatia digitale, per alimentare correttamente la relazione terapeutica ed evitare che si depersonalizzi e disumanizzi.

Coloro che si apprestano a lavorare nel campo della sanità digitale devono essere formati e preparati ad affrontare tale evoluzione, conoscendo le opportunità, i rischi e le responsabilità sull’utilizzo di strumenti innovativi (come ad esempio algoritmi di IA), sapendo che questi strumenti sono efficaci nella misura in cui lo sono le persone che li utilizzano.

Infine, per quanto riguarda l’etica legata al tema dell’intelligenza artificiale, utilizzata nei sistemi di Connected Health, il comitato nazionale di bioetica ha stilato e pubblicato nel 2020 un documento sugli aspetti etici dell’IA in medicina, che mette in luce le opportunità e le sfide del suo utilizzo e fornisce raccomandazioni per tutti coloro che sono coinvolti in questo campo. È, inoltre, di recente emanazione da parte del Parlamento Europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale (noto anche come AI Act), pienamente applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore, che porta a termine l’iter legislativo iniziato nel 2021 (legge sull’intelligenza artificiale), un iter non semplice visti gli sviluppi rapidi e l’evoluzione che sta avendo negli ultimi anni l’IA, soprattutto in campo sanitario. Come riportato nel testo, il regolamento stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, prefiggendosi l’obiettivo di favorire il suo sviluppo nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’UE e impatta sia sui produttori di tecnologie che sugli utilizzatori delle stesse, stabilendo delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti del regolamento. In questo modo è possibile garantire il progresso tecnologico con il minor impatto negativo sulle persone.

Conflitto di interessi

Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.

Finanziamenti

Gli autori dichiarano di non aver ottenuto alcun finanziamento e che lo studio non ha alcuno sponsor economico.