I farmaci anticoagulanti orali, secondo le attuali indicazioni, sono prescritti in molte situazioni cliniche: in primo luogo nella prevenzione primaria, secondaria e nella terapia della tromboembolia venosa e dell’embolia polmonare; poi nella prevenzione dell’embolia in pazienti affetti da fibrillazione atriale (FA), in pazienti portatori di protesi valvolari cardiache e in pazienti sottoposti a cardioversione elettrica; e infine nella prevenzione primaria e secondaria dell’ictus nel contesto della fibrillazione atriale (Auyeung et al., 2016).

L’impatto che queste patologie hanno sulla popolazione è rilevante: si stima che nell’Unione Europea vi siano 300 mila decessi all’anno correlati alla tromboembolia venosa (Winter et al., 2017), 10 milioni di persone affette da fibrillazione atriale e 360 mila casi di ictus all’anno correlati alla FA (Camm et al., 2012). Inoltre dallo studio Italian Survey of Atrial fibrillation (ISAF) è emerso che la prevalenza della fibrillazione atriale in Italia sia del 1,85%, il doppio rispetto a quanto registrato in studi effettuati in precedenza.

I farmaci maggiormente prescritti nella terapia anticoagulante orale cronica sono gli antagonisti della vitamina K (AVK). In particolare il warfarin è stato per decenni l’anticoagulante gold standard nella prevenzione e trattamento di queste patologie.

Tuttavia, l’utilizzo del warfarin è complicato da alcune problematiche che hanno portato, negli ultimi anni, a sviluppare dei nuovi farmaci anticoagulanti orali, i NAO (Auyeung et al., 2016), che includono; gli inibitori diretti della trombina (dabigatran), che esercitano il loro effetto anticoagulante legandosi direttamente al sito attivo della trombina, inibendo così gli effetti a valle della stessa; gli inibitori diretti del fattore Xa (endoxaban, apixaban e rivaroxaban), che inibiscono il fattore Xa, bloccando contemporaneamente la via intrinseca e la via estrinseca della “cascata” della coagulazione (Katzung, Trevor, 2015).

Dallo studio osservazionale Nemawashi risulta che in Italia l’82,4% dei pazienti con FA è in trattamento con gli antagonisti della vitamina K (AVK) e il 17,6% con i nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO). Inoltre si stima che tra i pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia con i NAO, solo il 16,7% riceva realmente la terapia mentre il 42,2% non riceve alcuna prescrizione.

Attraverso questa revisione della letteratura si vogliono analizzare benefici e svantaggi correlati all’utilizzo dei nuovi farmaci anticoagulanti orali, esaminando gli aspetti relativi a farmacocinetica, farmacodinamica, interazioni alimentari e farmacologiche, effetti collaterali, educazione sanitaria e costi, con l’obiettivo di evidenziare le prospettive future sulla qualità di vita delle persone in terapia con i NAO e sull’assistenza infermieristica.

Efficacia e sicurezza

Dall’analisi degli studi che confrontano l’efficacia e la sicurezza dei nuovi farmaci anticoagulanti orali versus warfarin nel trattamento della fibrillazione atriale non valvolare (FANV), sono emersi i seguenti dati: riduzione del 50% del rischio di ictus emorragico; incidenza di ictus e di embolia sistemica ridotta del 18% senza alcun aumento del rischio di sanguinamenti maggiori; ridotta incidenza di sanguinamento intracranico e aumentata incidenza di sanguinamento gastrointestinale (Dogliotti et al., 2013).

Inoltre i NAO si sono mostrati sicuri ed efficaci rispetto alle terapie tradizionali in altri setting cardiologici come nel caso del dabigatran, utilizzato nella terapia antitrombotica in seguito ad angioplastica con inserimento di stent (Cannon et al., 2017), nel trattamento dell’aterosclerosi stabile con rivaroxaban (Eikelboom et al., 2017) e in persone affette da fibrillazione atriale non valvolare sottoposte a cardioversione elettrica trattate con apixaban (Ezekowitz et al., 2016).

Farmacocinetica e farmacodinamica

L’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali non prevede un monitoraggio routinario della coagulazione a causa della natura prevedibile della loro farmacocinetica. Il dosaggio e l’intervallo di dosaggio, secondo le linee guida, non devono essere variati in relazione ai parametri di coagulazione. Gli unici esami da effettuare sono relativi alla funzionalità renale una volta all’anno oppure ogni sei mesi, nel caso in cui: il paziente abbia più di 80 anni, sia ad alto rischio emorragico, abbia un’insufficienza renale moderata oppure sia in condizioni che possano compromettere la funzionalità renale (Heidbuchel et al., 2015).

I NAO hanno una biodisponiblità che varia in base al farmaco utilizzato: dabigatran 37%, apixaban 50%, endoxaban 62%, rivaroxaban 66% a digiuno e 100% a stomaco pieno. L’insorgenza dell’effetto anticoagulante è rapida (poche ore rispetto ai 4-5 giorni con il warfarin) e l’emivita è breve: varia dalle 5 alle 17 ore (Heidbuchel et al., 2015).

I NAO sono associati a minori interazioni farmacologiche e alimentari rispetto al warfarin. Le interazioni riscontrate sono con il trasportatore della glicoproteina P (P-gp) e con il citocromo P450 isoenzima 3A4 (CYP3A4). Attualmente non sono disponibili evidenze scientifiche riguardo i possibili rischi nella co-somministrazione di alimenti o di medicinali a base di erbe e i NAO (Di Minno et al., 2017).

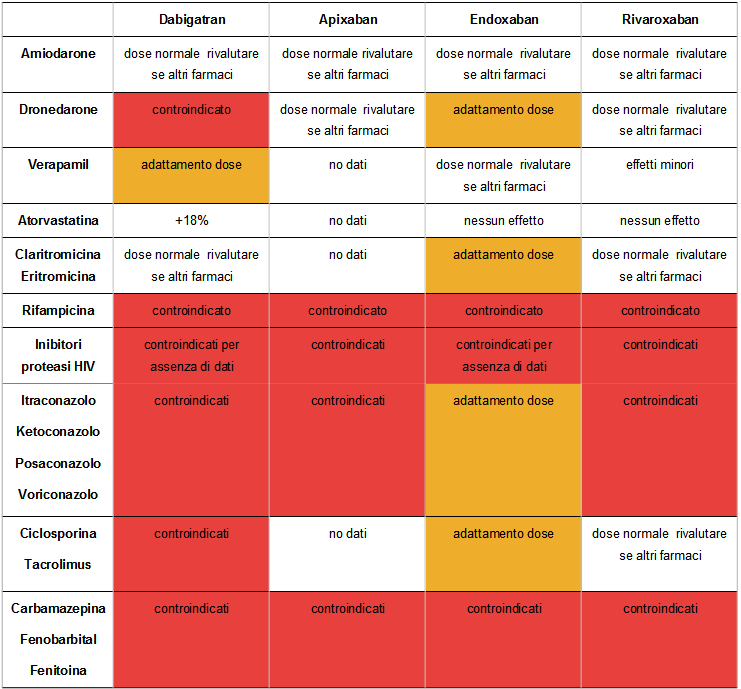

Le principali interazioni farmacologiche dei NAO sono con alcuni anticonvulsivanti/antiepilettici, antimicotici, antibiotici e inibitori delle proteasi dell’HIV (Tabella 1).

Tabella 1 – Principali interazioni farmacologiche dei NAO (Heidbuchel et al., 2015)

Emergenze e gestione peri operatoria

La concentrazione ematica dei NAO e la relativa attività anticoagulante possono essere dosate nelle situazioni di emergenza (grave sanguinamento, trombosi, necessità di intervento chirurgico o in specifiche condizioni cliniche) mediante esami specifici a seconda del tipo di anticoagulante utilizzato. Le analisi che si possono effettuare per gli inibitori diretti della trombina sono: l’aPTT; il tempo di trombina (TT), che è molto sensibile alla presenza del dabigatran; il tempo di coagulazione dell’ecarina (ECT); il tempo di trombina diluito (dTT). Gli esami di laboratorio indicati nello specifico per gli inibitori del fattore Xa sono: il tempo di protrombina (PT), che fornisce informazioni quantitative per quanto riguarda il rivaroxaban, e l’anti-FXa cromogenico (Heidbuchel et al., 2015).

Se vi è la necessità di contrastare velocemente l’effetto anticoagulante di questi farmaci si può agire mediante l’utilizzo di:

- agenti non specifici: il concentrato di complesso protrombinico (PCC), il PCC attivato ed effettuare l’emodialisi in caso di sovradosaggio di dabigatran;

- agenti specifici: l’unico attualmente approvato è l’idarucizumab, un anticorpo monoclonale che è in grado di legare il dabigatran e neutralizzarne l’effetto anticoagulante. Sono in fase di sviluppo e approvazione l’andexanet alfa e l’aripazine, entrambi potenziali antidoti degli inibitori del fattore Xa.

Altro aspetto positivo in caso di emorragia è l’emivita breve.

La gestione dei NAO prima e dopo un intervento chirurgico varia in base al rischio emorragico della procedura e alla funzionalità renale del paziente:

- le procedure senza alcun rischio di emorragie clinicamente rilevanti e/o per cui è possibile effettuare un’efficace emostasi locale (ad es. procedure dentali) vengono effettuate 12 o 24 ore dopo l’ultima assunzione, a seconda dell’intervallo di dosaggio, per poi riprendere la terapia dopo 6-8 ore. Se il paziente ha una funzionalità renale nella norma, viene indicata l’assunzione dell’ultima dose 24 ore prima dell’intervento se il rischio di emorragia è minimo, mentre 48 ore prima se il rischio è elevato;

- per i pazienti con clearance della creatinina fra i 15-30 mL/min si consiglia di considerare l’interruzione 36 ore prima per interventi a basso rischio emorragico e 48 ore prima se il rischio è elevato;

- se l’intervento è invasivo e la persona ha la necessità di rimanere allettata per un certo periodo, si somministra eparina a basso peso molecolare dopo 6-8 ore, se avvenuta un’adeguata emostasi, per poi ricominciare la terapia con i NAO dopo 48-72 ore (Heidbuchel et al., 2015).

Effetti collaterali

Fra i possibili effetti collaterali correlati alla terapia anticoagulante orale vi sono l’alopecia e l’emorragia intraoculare. Dallo studio dei casi pubblicati è emersa la reversibilità dell’alopecia con la cessazione del trattamento e la sua ricomparsa alla ri-somministrazione del farmaco. L’Oms segnala 405 casi di alopecia associata all’utilizzo dei NAO (Watras et al., 2016). L’alopecia ha un impatto importante sulla qualità di vita delle persone assistite e si pensa possa essere uno dei motivi per cui venga interrotta la terapia anticoagulante.

Da un’ampia analisi che ha preso in considerazione differenti condizioni cliniche non sono emersi dati significativi riguardo un aumento del rischio di sanguinamento intraoculare con i NAO. Non vi sono significative differenze nell’incidenza di sanguinamento intraoculare tra NAO e AVK in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare e tromboembolia venosa (Tabella 2) (Caldeira et al., 2015).

|

Tabella 2 – Incidenza di sanguinamento intraoculare fra NAO e AVK in persone affette da FA o TEV (Caldeira et al., 2015) |

||

|

|

NAO |

AVK |

|

FANV |

0,28% |

0,33% |

|

TEV |

0,21% |

0,33% |

Aderenza alla terapia ed educazione sanitaria

L’aderenza e l’efficacia della terapia con i NAO, rispetto al warfarin, sembrerebbero migliori e più semplici grazie al regime di dosaggio fisso e alle minori interazioni farmacologiche e alimentari. Tuttavia, il fatto che non vi sia un esame in grado di fornire informazioni riguardo l’aderenza complessiva alla terapia (come l’INR per gli antagonisti della vitamina K), in aggiunta all’emivita breve e all’assenza di controlli frequenti, rende cruciale, per la prevenzione di episodi di sovra e sotto dosaggio, una rigorosa assunzione della terapia che si riflette quindi sull’importanza di un intervento educativo mirato (Heidbuchel et al., 2015).

Analisi dei costi

Dallo studio AFFORD, che ha preso in considerazione molteplici studi di valutazione economica sui nuovi anticoagulanti per determinare se il guadagno dal punto di vista sanitario superi il costo di questi nuovi farmaci, è emerso che i NAO portino, a lungo termine, un vantaggio economico maggiore rispetto agli anticoagulanti tradizionali, in particolare il warfarin, nella prevenzione dell’ictus in pazienti con FA (Ferreira, Mirco, 2015).

Conclusioni

Lo sviluppo di una nuova classe di anticoagulanti, paragonabili e talvolta superiori in termini di efficacia e sicurezza al warfarin, offre una valida alternativa ai farmaci tradizionali e garantisce un trattamento sanitario della fibrillazione atriale non valvolare adeguato anche alle persone non eleggibili alla terapia con antagonisti della vitamina K.

I vantaggi per la persona assistita derivanti dalle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche dei NAO sono numerosi:

- facilitano l’aderenza alla terapia;

- incidono positivamente sulla qualità di vita;

- offrono una maggior libertà nelle attività di vita quotidiana, grazie ad una riduzione dei limiti imposti dalla gestione pratica della terapia, come ad esempio l’assenza di un controllo routinario degli esami ematici, il regime di dosaggio fisso, la non necessità di centri specializzati nelle vicinanze e le minor interazioni alimentari e farmacologiche;

- non comportano un prelievo ogni tre settimane;

- comportano benefici sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico, ad esempio per le persone con uno scarso patrimonio venoso.

Fra gli svantaggi si segnala la presenza di effetti collaterali (comuni però anche agli anticoagulanti tradizionali) e il fatto che l’assenza di controlli ogni tre settimane possa far mancare informazioni sull’assetto coagulativo che potrebbe generare ansia nell’assistito.

Le ricadute che si hanno sull’assistenza infermieristica riguardano nello specifico l’educazione sanitaria, che diviene di fondamentale importanza nella prevenzione di episodi di sovra e sotto dosaggio, che potrebbero portare allo sviluppo di complicanze tromboemboliche o emorragiche. Oltre agli aspetti educativi comuni anche agli altri anticoagulanti, il professionista deve fornire raccomandazioni specifiche per i NAO, ad es.:

- assumere i farmaci regolarmente e sempre alla stessa ora;

- interazioni alimentari e farmacologiche;

- possibili effetti collaterali;

- portare costantemente con sé un documento che attesti di essere in terapia anticoagulante, il tipo di farmaco utilizzato e le principali indicazioni per gli operatori sanitari.

Sebbene gli studi da effettuare siano ancora numerosi, è evidente che i NAO rappresentino una svolta per le persone in terapia anticoagulante orale, sia dal punto di vista dell’efficacia clinica sia per quanto riguarda le modificazioni relative alla qualità di vita.